歯とは|構造・種類・機能をやさしく解説|人間の歯の本数と役割

歯の構造・種類・機能をわかりやすく解説。人間の乳歯と永久歯の本数や役割、咀嚼と口腔健康の関係まで初心者向けガイド。

歯は、口の中にある硬くて白いものの一つです。歯(複数)は、食べ物を噛むことによって咀嚼のプロセスを助けるために使われます。咀嚼とは、食べ物を砕いて砕き、飲み込む(胃の中に押し込む)ことを意味します。

脊椎動物のほとんどに歯がある。鳥類は歯がない最大のグループである。多くの無脊椎動物には口器があり、ある程度は歯のような働きをする。動物によって、食べるものが違うので、歯の種類も違います。また、歯を武器として使う動物もいる。人間の大人は通常32本の歯を持っています。人間の子供の歯は通常20本である。

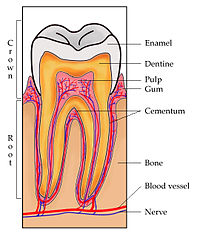

歯の基本的な構造

歯は目に見える「歯冠」とあごの骨に埋まる「歯根」に大きく分かれます。内部は硬い部分と柔らかい部分が層になっていて、それぞれ役割があります。

- エナメル質:歯の表面を覆う最も硬い組織で、食べ物の摩耗や酸から歯を守ります。

- 象牙質(ぞうげしつ):エナメル質の内側にあり、やや柔らかく、衝撃を吸収します。神経に近いため虫歯が進行すると痛みが出やすい部分です。

- 歯髄(しずい):歯の中心にある神経や血管の集まりで、栄養供給や感覚(温度・痛み)を担います。

- セメント質:歯根の表面を覆い、歯根とあごの骨をつなぐ役割をします。

- 歯根膜(しこんまく):歯と骨をやわらかく結合させる組織で、噛む力の調整や衝撃の吸収に関わります。

歯の種類と役割

人間の歯は形によって役割が分かれています。代表的な4種類は次の通りです。

- 切歯(せっし):前歯に当たる平らで薄い歯。食べ物を切り取る(かじる)役割をします。

- 犬歯(けんし):尖っていて刺すような形。食べ物を引き裂く・固定するのに適しています。

- 前臼歯(ぜんきゅうし):切ると噛み砕く中間的な働きをします。

- 臼歯(きゅうし):奥歯で、広い面を持ち、食べ物をすり潰して細かくする役割を担います。

人間の歯の本数と発達

一般的に、人間の大人は通常32本の永久歯を持ちます。これには上下左右それぞれ16本ずつが含まれ、奥に生える第三大臼歯(親知らず)は個人差が大きく、抜くことも多い歯です。人間の子供の歯(乳歯)は通常20本で、乳歯は6歳前後から順に抜けて永久歯に生え変わります。

永久歯の生え方には個人差があり、歯並び(かみ合わせ)や親知らずの有無は遺伝やあごの大きさ、生活習慣の影響を受けます。

動物の歯の違いと特殊な例

動物の歯は食性に合わせて多様に進化しています。草食動物は臼歯が発達して平らなすり潰し面を持ち、肉食動物は犬歯や切歯が発達して肉を引き裂くのに適します。脊椎動物の多くは歯を持ちますが、鳥類は歯がない例が多く、代わりにくちばしで食物を処理します。ゾウの長い牙(きば)は発達した切歯の一種で、防御や掘る・剥ぐなど多目的に使われます。齧歯類(ねずみ類)は切歯が一生伸び続ける特徴があります。

歯の役割は咀嚼だけではない

歯は咀嚼以外にも、発音(ことばを発するための舌と歯の関係)、顔の形の維持、そして食べ物の一時的な貯蔵・操作といった役割があります。歯が失われると噛み合わせが変わり、消化・発音・見た目にも影響が出ます。

歯の健康を保つための基本ケア

- 朝晩の歯磨き(フッ素入りの歯磨き粉を使用)を習慣にする。

- 歯と歯の間はデンタルフロスや歯間ブラシで清掃する。

- 砂糖の多い飲食物は頻繁に摂らない。間食を控えることで虫歯リスクを下げる。

- 歯科医院で定期検診とクリーニングを受ける(少なくとも年1回、状況に応じて頻度を増やす)。

- 強い衝撃を避ける、スポーツ時はマウスガードの使用を検討する。

早めに歯科を受診すべきサイン:歯の痛み、しみる感じ、歯茎の腫れや出血、歯がぐらつく、急な歯の欠けや折れなど。

まとめ

歯は単なる硬い構造物ではなく、構造ごとに異なる役割を持ち、食べ物の処理以外にも発音や顔の形の維持など重要な働きをしています。年齢や動物種によって本数や形は変わり、適切なケアと定期検診が長く健康な歯を保つために不可欠です。

人間の健康な歯

生歯

人間の赤ちゃんには、生まれつき歯が生えている子がいます。生まれつきの歯は、出生時にある歯です。生後1ヶ月で出てくる歯である新生児歯とは異なります。生えかけの歯は、一般的ではありません。出生時の歯は、2~3千人に1人の割合で生えています。通常、下顎に見られます。生えかけの歯は通常、あまりよく接着されておらず、簡単にぐらついてしまうことがあります。

歯牙萌出(しがさいしゅつ

乳歯、乳歯、仮歯は、ほとんどの哺乳類が最初に生える歯です。人間には20本あります。最初の歯(「乳歯」と呼ばれる)は、赤ちゃんが生後約6ヶ月のときに萌出し始めます(顎の歯茎から生えてくる)。この歯が生えるとき、とても痛い思いをすることがあります。赤ちゃんは、その痛みを和らげるために、物をかじるようになります。これを歯が生える(動詞:歯が生える)といいます。ほとんどの子どもは、2~3歳までに20本すべての歯が生えそろう。

6~7歳で永久歯が生え始めます。11~12歳までに、ほとんどの子どもは28本の大人の歯が生えてきます。最後の4本の歯は「親知らず」または第三大臼歯と呼ばれ、ほとんどの人は17~21歳までに生えてきます。中には、親知らずが生えない人もいます。あるいは、4本ではなく2本しか生えてこない人もいます。

歯の構造

歯の外側の白い部分をエナメル質と呼びます。エナメル質はリン酸カルシウムでできていて、とても硬いです。エナメル質の下は象牙質です。象牙質は硬いエナメル質より柔らかいです。そのため、虫歯になるとより傷つきやすくなります。象牙質の下には歯髄があり、歯に通っている神経や血管があります。歯痛の痛みを感じるのはこの部分です。セメント質は、エナメル質のない象牙質の外側にあります。セメント質は、歯を顎の骨に固定しています。

歯の種類

- インサイザー

- 犬歯

- 前歯部

- モル

人間の歯

むし歯の ある病的な歯

健康な歯

歯を守り、清潔に保つことができれば、歯は一生使い続けることができます。多くの人が早く歯を失ってしまうのは、歯を健康に保つための正しい方法をとっていないからです。

歯を健康に保つために、人ができることがあります。

歯の病気

歯垢(プラーク)とは、歯がきれいになっていないときにできる白くやわらかい物質です。その中には、エナメル質を傷つける細菌が含まれています。歯垢をきれいに落とさないと、2日後に歯石になります。歯石は、歯(主に歯ぐきの近く)にできる硬い物質です。歯石は歯茎を不健康にし、歯に多くの細菌を繁殖させます。

歯垢は歯ブラシできれいに落とします。歯に歯石ができた場合は、歯科医がきれいに取り除く必要があります。

歯に付着した細菌は、エナメル質を食い荒らす。歯のクリーニングとフロスを使い、良い食事をし、歯医者で歯垢を取ってもらうと、歯につく細菌が少なくなります。もし細菌が多すぎると、歯がエナメル質を作るよりも早く、細菌がエナメル質を食べてしまいます。そうすると、虫歯と呼ばれるエナメル質の穴ができます。虫歯になると、「う蝕」という病気になります。エナメル質に虫歯ができるのはゆっくりです。しかし、虫歯がエナメル質を突き抜けると、柔らかい象牙質はもっと早く傷つけられます。虫歯は歯医者で治すことができます。

関連ページ

- デンタルフォーミュラ

- 歯並び

- 義歯(入れ歯

百科事典を検索する