トロイア型小惑星とは — 定義・特徴・ラグランジュ点(L4/L5)と木星トロイ群

トロイア型小惑星の定義・特徴とラグランジュ点(L4/L5)の仕組みを図解で解説。木星トロイ群の分布や観測・最新知見もわかりやすく紹介。

トロイア型小惑星は、より重い天体と同じ軌道を「1:1の平均運動共鳴」で回り、その天体の前方60°(L4)または後方60°(L5)付近を長期間にわたり占める小天体を指します。最もよく知られている例は、太陽のまわりで木星の前方または後方を回る小惑星群(木星トロイ群)です。これらは厳密に一点に止まっているわけではなく、ラグランジュポイントの近傍を中心に“揺れ動く”ような軌道をとります。一般に「L4」と「L5」と呼ばれる安定領域に位置し、中心天体と主星の重力および遠心力がバランスすることで長期間安定に存在できます。

軌道の特徴と動き(自由振動・タッドポール軌道)

トロイア型小惑星は、ラグランジュ点の周りで大小さまざまな振幅の「自由振動(libration)」をします。代表的な軌道形態には次のようなものがあります。

- タッドポール(tadpole)軌道:L4またはL5の周りを卵形・鞍型に巡る軌道で、典型的な木星トロイの多くはこれに属します。

- ホースシュー(horseshoe)軌道:L4とL5の両方をまたいで大きく包む形で回る軌道。長周期で大きく動く個体が該当します。

振幅や回収周期は個々の天体により異なり、「数十年〜数百年」程度のスケールでラグランジュ点の周りをゆっくりと振動することが多いです。また、外来の摂動(他惑星の重力など)によって軌道が更に変化する場合もあります。

安定性の要因

三体問題における三角形状(L4/L5)の安定性は主星と副星の質量比に依存します。主星と副星の質量比が十分大きい場合、L4/L5は長期的に安定になります。太陽と木星の質量比はこの条件を満たすため、木星トロイ群は太陽系形成以来の長期安定性を示すことが多いと考えられています。

木星トロイ群(L4/L5)

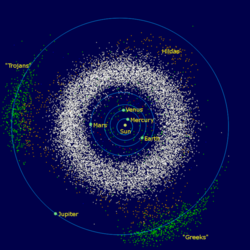

太陽系内で最も多数が知られているトロイ群は木星トロイ群です。木星の前方(L4、通称「ギリシャ側」)と後方(L5、通称「トロイ側」)にそれぞれ大きな群れがあり、数万個規模の天体が存在すると推定されています。命名規則として、L4はギリシャ神話のギリシャ側の英霊名、L5はトロイ側の人物名を付ける慣例があり(いくつか例外あり)、代表的な例として 624 Hektor、588 Achilles、617 Patroclus などが挙げられます(両者の連星や不規則形状の天体もあります)。

その他の惑星のトロイ群

トロイ型小惑星は木星だけでなく、他の惑星にも確認されています。たとえば、火星トロイ群、海王星トロイ群、さらには地球周辺にも小規模なトロイ天体(例:2010 TK7)が見つかっています。ただし、惑星ごとの重力環境や外部摂動によって安定度や個数は大きく異なります。

起源・科学的意義・探査

トロイ群は太陽系初期の物質や惑星移動の痕跡を保存している可能性があるため、起源や組成を調べることは太陽系形成史の解明に重要です。起源には、初期の微惑星の捕獲説や惑星移動(ネプチューン移動や巨大惑星の軌道変化)に伴う移入説などが提案されています。近年では、木星トロイ群を直接調査するための探査計画(例:NASAのLucyミッション)が進められており、現地での観測により岩石・氷成分や表面年代の情報取得が期待されています。

まとめると、トロイア型小惑星は中心天体の前後60°付近に長期間留まる特徴的な共軌道天体であり、特に木星トロイ群はその代表例として太陽系研究上重要な役割を果たしています。なお、元の記述で用いられていた用語や参照リンクは本文中にそのまま残しています。

トロージャンポイントとは、主天体(黄色)の周りの副天体(青色)の軌道上にある、赤色でハイライトされたL4とL5と書かれた点です。

木星の軌道に沿って前後にある木星のトロヤ群小惑星(緑色)。また、火星と木星の軌道の間にある小惑星帯(白色)、ヒルダ族小惑星(茶色)も示しています。

歴史

理論編

1772年、フランスの数学者であり天文学者であるジョセフ・ルイ・ラグランジュは、惑星の軌道の中で重力的に安定した2つの場所を特定した。そこに物体を置くと、その物体はそこに留まることになる。ラグランジュは、木星軌道の2つの安定点にそれぞれ小天体の集団が存在することを予言した。

元々は、木星のラグランジュポイントを周回するトロイアの小惑星を指す言葉であり、慣習的にギリシャ神話のトロイア戦争に登場する人物にちなんだ名前が付けられている。木星のL4 ポイントを周回する小惑星は、ギリシャ側の英雄にちなんで名付けられ、L5 にあるものはトロイア側の英雄にちなんで名付けられた。ただし、ギリシャ側の617番「パトロクロス」とトロイア側の624番「ヘクトール」は例外で、実際には間違った側に割り当てられている。

ディスカバリー

1904年、エドワード・エマーソン・バーナードがトロヤ群小惑星を初めて目撃した。バーナードはそれを土星の衛星だと考えた。1906年2月、ドイツの天文学者マックス・ウルフがトロイの木馬を目撃し、588アキレスと名付けた。ウルフはトロヤ群小惑星を見て、それが何であるかを知った最初の人でした。それ以来、2000個以上のトロヤ群小惑星が目撃されている。最も大きなトロヤ群小惑星は、624ヘクトールという名前です。624 Hektorは370kmの大きさです。天文学者は、トロヤ群小惑星は氷と塵でできていると考えています。

その後、海王星、火星、地球のラグランジュポイントを周回する天体が発見された。木星以外の惑星のラグランジュポイントにある小惑星をラグランジュ小惑星と呼ぶこともある。

- 5261 Eureka、1998 VF31、1999 UJ7、2007 NS2 は火星トロイの木馬。

- 海王星のトロイの木馬は8個知られているが、木星のトロイの木馬より一桁多いかもしれない。

- 2010 TK7は、2011年に初めて地球型トロイの木馬として確認された。地球の前方にあるL4ラグランジュポイントに位置している。

地球のトロイの木馬

天文学者は、地球からそれほど遠くない場所で、太陽の周りを同じ軌道で動いているトロヤ群小惑星を発見した。この小惑星は、惑星の軌道の60度前方または後方にある「ラグランジュポイント」のひとつに位置している。これは重力が安定している点である。

2010 TK7」と呼ばれるこの岩石は、地球から約8000万kmの距離にあり、約2500万kmより接近することはないと思われます。研究チームは、少なくとも今後1万年間はその軌道が安定しているようだと述べている。

赤外線に感度のある軌道上の望遠鏡が2010 TK7を発見した。2009年に打ち上げられた広視野赤外線探査機「ワイズ」は、500個以上の地球近傍天体(NEO)を調査し、そのうち123個が未発見の天体であることを確認しました。カナダ・フランス・ハワイ観測所での追跡調査により、「2010 TK7」の存在が確認されました。

関連ページ

- ネプテューヌ・トロージャン

百科事典を検索する