ブラウン対トピカ教育委員会事件とは:1954年の学校隔離を否定した公民権判決

ブラウン対トピカ事件(1954)— 学校隔離を覆した画期的な公民権判決の背景、影響、人物をわかりやすく解説。

ブラウン対トピカ教育委員会事件(Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(フルネーム Oliver Brown, et al., v. Board of Education of Topeka, Kansas)は、アメリカ合衆国最高裁判所による画期的な判決で、公教育における人種隔離の合憲性を根本から覆した事件です。

事件の背景

1950年、カンザス州トピカで、リンダ・ブラウンという黒人の小学3年生の少女は、通学の際に黒人の子供たちのための隔離された学校に通うために、鉄道の踏切を越えて1マイル以上歩かなければなりませんでした。一方で、わずか7ブロックほどの距離に白人の子供のための小学校がありました。当時、アメリカの多くの州では公立学校が人種によって隔離され、黒人の子供と白人の子供が同じ学校に通うことは許されていませんでした。

訴訟の発端とNAACPの関与

リンダの父、オリバー・ブラウンは娘を近隣の白人学校に入学させようとしましたが、校長は入学を拒否しました。これに対してオリバー・ブラウンらを含む12家族の保護者が、学校側の差別に異議を唱える動きに参加しました。1951年、全米有色人種前進協会(NAACP)はこれらの保護者の集団での訴訟を支援しました。カンザス州を含む複数の州(サウスカロライナ州、バージニア州、デラウェア州、コロンビア特別区)で、黒人児童の学校隔離の合憲性を問う5件の訴訟が提起され、それらが最高裁で一つにまとめられました。

法的論点と証拠

1896年、最高裁はプレッシー対ファーガソン事件で、黒人と白人のための別々の施設が「分離されているが平等」である限り隔離は合憲だと判断していました。NAACPの弁護団は、トピカの白人学校と黒人学校は実際には同等ではなく、隔離そのものが不平等と劣等感を生み出すと主張しました。

その主張を裏付けるために、心理学者ケネス・クラークはアフリカ系アメリカ人の子供たちを対象とした人形実験を行いました。子供たちに黒い人形と白い人形を見せたところ、多くの子供が白い人形を好み、黒い人形を否定的に扱う傾向が見られました。また、子供自身を描かせた絵を白や黄色のクレヨンで塗る例もあり、隔離教育が子供の自尊心や人種認識に悪影響を与えることを示す証拠となりました。

最高裁判決(1954年)と判決の内容

この事件は最終的に最高裁判所に持ち込まれ、何年もの準備と審理を経て、1954年にサーグッド・マーシャル(後の最高裁判事)らNAACPの弁護士チームが勝訴しました。最高裁は9対0の全会一致で、公共の学校における人種隔離は教育機会において本質的に不平等であり、合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に違反すると判断しました。訴訟名は原告名のアルファベット順で先頭にあったため「ブラウン事件」として知られます。

判決後の対応とその限界

最高裁は1954年本判決に続き、1955年にいわゆる「ブラウン II」判決を出し、学校統合の実施方法について「with all deliberate speed(可能な限り速やかに)」という文言で各地の学校に統合を命じました。しかし、この表現は曖昧であったため、南部の一部州ではMassive Resistance(大規模な抵抗)が組織され、州法や地方行政を通じて実際の統合は遅延・妨害されました。多くの地域で統合は段階的にしか進まず、完全な実現にはさらに長い闘争と追加の裁判(例:バス通学の問題を扱った訴訟など)を要しました。

原告らへの影響と歴史的意義

訴訟に関わった原告の多くは、勝訴後も地域社会で仕事や尊敬を失うなどの報復や社会的圧力に直面しました。リンダ・ブラウン本人やその家族もこうした影響を受けたとされています。

ブラウン判決はアメリカの公民権運動の重要な転換点となりました。法的には「公教育における人種隔離は違憲である」と明確にされたことで、その後の公民権法制定やさらなる差別撤廃のための司法判断への道が開かれました。一方で、判決の実効化や社会的変化には時間がかかり、実際の格差是正と人種間の平等の実現は継続的な努力を必要としました。

判決

最高裁には9人の判事がいます。ブラウン対教育委員会事件の投票は全会一致、つまり9人の判事全員が同じように投票したことになる。裁判官の一人であるロバート・ジャクソンは最近心臓発作を起こし、来月まで法廷に戻る予定はありませんでした。しかし、彼は裁判官たちが判決を読むときに法廷に来て、おそらく裁判官全員が同意したことを示すために来たのだと思います。

この事件の判決は、最高裁判事だったアール・ウォーレンが書いたものです。彼は"別々の教育施設は本質的に不平等である"と述べた。この判決により、アメリカの全ての州で学校の人種隔離が法律違反となった。

最初はこの判決に従わなかった州もありました。最高裁は、学校には5年までの隔離期間があると裁定した。それは、すべての米国の公立学校が統合された(分離されたの反対)1970年代初頭までではありませんでした。アメリカの学校を統合するには、多くの州や最高裁判所の決定が学校を統合するように強制する必要がありました。

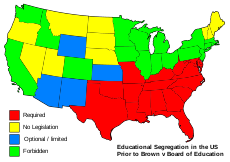

統治地図

関連ページ

- プレッシー対ファーガソン

- 隔離

- こうみんけんうんどう

質問と回答

Q:画期的な最高裁の判例名は何ですか?

A: 画期的な最高裁判例は、ブラウン対トピカ教育委員会事件(347 U.S. 483 (1954))です。

Q: この訴訟は誰が起こしたのですか?

A: この訴訟は、オリバー・ブラウン、リンダ・ブラウンという小学3年生の黒人の女の子の父親、そして、自分の子供を近くの白人の小学校に通わせたいと考えた他の12人の黒人の親たちによって始められました。

Q: 1896年、プレッシー対ファーガソン訴訟は何を規定したのですか?

A: 1896年、プレッシー対ファーガソンは、黒人と白人の別々の場所が "separate but equal "である限り、隔離は合法であるという判決を下しました。

Q: ケネス・クラークはこの裁判にどのように貢献したのでしょうか?

A: ケネス・クラークは、アフリカ系アメリカ人の幼い子どもたちを対象に、隔離と統合についてどう感じているかを調べる人形テストを行い、それを裁判の証言に利用しました。また、子供の絵を渡して、白や黄色のクレヨンで自分のように色を塗るように指示し、これも裁判の証言に使用しました。

Q:集団訴訟の提起に協力したのはどこですか?

A: 全米有色人種地位向上協会(NAACP)が、オリバー・ブラウンをはじめとする12人の黒人保護者に代わって、子どもたちを近くの統合校に通わせるために集団訴訟を起こすのを支援しました。

Q: サーグッド・マーシャルが勝訴した後、どうなったのですか?

A: サグッド・マーシャルが勝訴した後、人種差別撤廃に反対する人々の反発により、多くの原告が仕事を失い、社会的な尊敬を失いました。

百科事典を検索する