イド・自我・超自我とはフロイト心理学の三構造モデルの定義と役割・違い

フロイト心理学の三構造モデルをやさしく図解 イド・自我・超自我の定義と役割の違い、意識と無意識の関係、日常での働きを具体例で理解できる初心者向けガイド

イド、自我、超自我は、ジークムント・フロイトによって生み出された考え方です。人間の心の動きを説明するための3つの概念である。

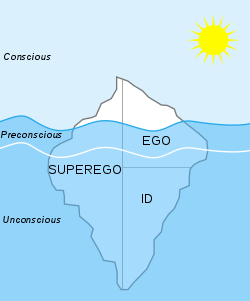

フロイトは、人間の心をイド、エゴ、スーパーエゴの相互作用として説明しました。自我、そしてある程度は超自我は意識的(あるいは前意識的)に働く側面を含み、イドは無意識のままであるとされます。これらは一緒になって人格を構成している。

この精神モデルによると、イドは快楽原則に従う衝動的・非協調的な本能的傾向の集合、エゴは現実原則に基づいて衝動を調整する組織化された現実的な部分、スーパーエゴは内在化された規範に基づき批判的で道徳的な役割を果たすとされている。

イド、エゴ、スーパーエゴは心の機能であり、脳の一部ではない。神経科学で扱われるような実際の構造と一対一に対応するものではありません。

定義と役割(イド・エゴ〈自我〉・スーパーエゴ〈超自我〉)

- イド(Id/エス):生得的な欲求と衝動の貯蔵庫。快楽原則に従い、「今すぐ満たしたい」が基本。一次過程思考(夢や空想のような非論理的思考)が中心。例:空腹を感じたら即座に食べたい、腹が立ったらすぐに怒鳴りたい。

- エゴ(Ego/自我):現実原則に従い、イドの衝動を現実に合わせて調整・延期・方向づけする調整役。二次過程思考(計画・見通し・問題解決)を担う。例:会議中なので食べるのは後にする、怒りを言葉で伝える方法を選ぶ。

- スーパーエゴ(Superego/超自我):内在化された規範・道徳・理想。理想自我(こうありたい)と良心(してはいけない)という二面を持ち、賞賛や罪悪感・恥の感情を通じて行動を評価する。例:ダイエット中だからケーキは控えるべきだと判断する。

違いの要点:イドは動機(欲求)の源泉、エゴは方法(現実的達成)の設計者、スーパーエゴは基準(是非善悪)の審判。時間感覚も異なり、イドは現在志向、エゴは過去・現在・未来を見通し、スーパーエゴは理想という基準で長期的に評価します。

三者の相互作用と葛藤

- バランスの重要性:健全なメンタルの鍵は三者のバランス。エゴはイドの衝動を現実的かつスーパーエゴの基準に照らして調整する統合役です。

- 葛藤と不安:イドとスーパーエゴが引き合いを起こすと不安が生じ、エゴは不安を軽減するために工夫します。

- 偏りの例:イド優位=衝動性・短絡的な快楽追求/スーパーエゴ優位=過度な罪悪感・自己非難・完璧主義/エゴが弱い=意思決定の困難や不安定さ。これらはあくまで理解の枠組みであり、診断名ではありません。

エゴの防衛機制(代表例)

- 抑圧:受け入れがたい思考や感情を意識から締め出す。

- 否認:不都合な現実を認めないことで一時的に不安を避ける。

- 投影:自分の感情・衝動を他人が持っているかのようにみなす。

- 合理化:本当の動機とは別のもっともらしい理由を後付けする。

- 置き換え:本来向かう対象から安全な対象へ感情を向け直す。

- 反動形成:受け入れがたい衝動と逆の行動・態度を過剰に示す。

- 昇華:衝動エネルギーを社会的に価値ある活動(芸術・研究・スポーツ)へ転換する。

防衛は多くが無意識で働き、過度でなければ適応的に機能します。状況と程度により有益にも不適応にもなり得ます。

発達と形成

- 乳幼児期:イドが中心。欲求の即時満足を求めます。

- エゴの形成:現実との関わり(待つ・順番・計画)を通して調整力が育つ。

- スーパーエゴの内在化:養育者・文化・社会規範を取り込み、学齢期までに「良心」や「理想自我」が形づくられるとされます。

フロイトは精神性的発達段階(口唇期・肛門期・男根期など)と関連づけましたが、現代心理学では発達の個人差や養育環境・愛着の影響も重視され、古典理論を補う見解が広がっています。

日常での具体例

- ダイエット中のケーキ:イド「食べたい」/スーパーエゴ「やめるべき」/エゴ「今日は半分だけにして運動量を増やそう」と折衷案を作る。

- 仕事の締切と友人の誘い:イド「遊びたい」/スーパーエゴ「責任を果たせ」/エゴ「まず2時間集中して、その後合流する」と計画。

- SNSでの批判コメント:イド「怒って言い返す」/スーパーエゴ「大人げない」/エゴ「時間を置いて事実ベースで返信する」。

- 創作活動:強い衝動や感情を昇華して作品にするのは、エゴがイドのエネルギーを社会的に価値ある形へ変換している例です。

関連モデル・用語とよくある誤解

- 構造モデルと地形学的モデル:本記事の三構造モデル(イド/エゴ/スーパーエゴ)は、意識・前意識・無意識という地形学的モデルと併用されますが、別の切り口です。

- 用語の別名:「イド=エス」「エゴ=自我」「スーパーエゴ=超自我」と表記される場合があります。意味は同じです。

- 脳の部位ではない:三者は比喩的な心的機能であり、特定の脳領域と一対一対応しません(上記の通り)。

- 科学的検証性:古典的精神分析理論は実証性の限界を指摘されてきましたが、臨床や人間理解の枠組みとして今も参照されます。現代の認知科学は「報酬追求」「実行機能」「社会規範の内在化」といった機能的対応を議論しますが、直接対応ではありません。

臨床とセルフケアへの活用

- 自己観察:「今の反応は衝動(イド)か、過度な自己批判(スーパーエゴ)か」を見極める。

- 現実検討の強化:計画・優先順位・休息を整え、エゴの調整力を高める。

- 柔軟な基準づくり:完璧主義の緩和や自己への思いやりを育み、スーパーエゴの厳しさを調律する。

- 心理療法:精神分析・力動的アプローチでは、三者の葛藤や防衛機制への理解が治療の手がかりになります。

要するに、イドは欲求のエンジン、エゴはハンドルとブレーキ、スーパーエゴはルールブック。三者の健全なバランスが、現実的で満足度の高い生き方を支えます。

フロイトの理論の図

Id

イドは常に存在するため、人格の不変性を表しています。イドは「快楽原則」によって支配されている。

フロイトは、理論の展開の初期に、イドのエネルギー源は性的エネルギーだけであると考えた。しかし、第一次世界大戦の悲劇を経て、フロイトはイドにもう一つの本能を加える必要を感じた。そこで、彼はタナトス、つまり死の本能を提唱したのである。タナトスは、人間の本能的な暴力衝動を説明するものである。明らかに、人格の残りの部分は、この二つの本能に何らかの対処をしなければならない。タナトスを加えることによって、彼はより多くの精神現象を説明することができるようになった。彼のイドという考え方は、広く影響を与えた。

イドは定義上、無意識である。

"それは人格の暗黒の部分であり、アクセスできない...本能から届くエネルギーで満たされているが、組織を持たず、集団意志も生み出さず、快楽原則の遵守を条件として本能的欲求を満たそうと努力するのみである」。105/6

エゴ

自我とは、自己意識であり、人格の表面であり、あなたが普段世間に見せている部分です。自我は「現実主義」、つまり世界に対する現実的なアプローチによって支配されています。イドの衝動を、悲しみではなく、長期的に利益をもたらすような行動に向けようとするのです。

意識的な意識は自我に宿るが、自我の営みのすべてが意識的であるわけではない。

自我は、何が現実なのかを切り分けます。それは、私たちの思考を整理し、それらと私たちを取り巻く世界の意味を理解するのに役立ちます。

自我とは、イドのうち、外界の直接的な影響によって修正された部分である......」と。自我は、情念を含むイドとは対照的に、理性や常識と呼ばれるものを表している...イドとの関係では、馬に乗った人が、馬の優れた力を抑えなければならないようなものである。363/4

しかし、自我は「3つの厳しい主人...外界、超自我、イドに仕える」のです。110その仕事は、イドと超自我を満足させながら、原始的な衝動と現実の間のバランスを見つけることである。こうして自我は、イドに駆り立てられ、超自我に閉じ込められ、現実に反発し、自我の内外で働く力と影響の間で調和をとろうともがき、容易に「不安にかられる」。110/1 。

スーパーエゴ

超自我は、完璧さと理想的な結果を目指しています。超自我は、主に無意識に存在する人格の一部で、個人の自我的理想、精神的目標、および個人の衝動、空想、感情、行動を批判し禁止する心的機関(一般に「良心」と呼ばれる)を含んでいる。

「超自我は一種の良心と考えることができ、不品行には罪悪感をもって罰する。例えば、婚外恋愛をすることなどです」。

超自我は、良心と自我理想の2つの部分から構成されている。良心は、天使と悪魔が両肩にいるという比喩でおなじみである。良心は、人がどのような行動をとるべきかを決定する。エゴ・イデアルは、理想化された自己の姿である。エゴ・イデアルと自分の実際の行動を比較します。超自我の両部分は、他者との経験や社会的相互作用を通じて発達する。フロイトによれば、強い超自我はイドの生物学的本能を抑制する役割を果たし、弱い超自我はイドの衝動に屈してしまうという。さらに、上記の2つのケースの罪悪感のレベルは、それぞれ高く、低くなる。

百科事典を検索する