音の記録と再生とは:録音技術の定義・歴史・方法

音の記録と再生の定義から録音技術の歴史・仕組み・実践的な方法まで、原理と進化を分かりやすく解説。

音の記録と再生とは、人が同じ音を複数回聞くことができるように、音を保存し、それを再生することである。音の波を機械でとらえ、電気信号やデジタルデータに変換し、記録媒体(グラムなど)に保存します。機械は音の波を電気信号またはデジタルデータに変換し、記録媒体(蓄音機のレコード、カセットテープ、コンパクトディスク、コンピュータのハードドライブなど)に保存します。その後、プロセスを逆にすることで音を再生することができる。

どんな音が記録されるか

ほとんどの録音は、音楽、人の会話や歌、効果音などです。これらは通常、娯楽(楽しみ)のため、あるいは科学的、歴史的な理由で使用されます。その他にも、フィールドレコーディング、音響調査、法医学的録音、ラジオやポッドキャストのアーカイブなど多様な用途があります。

簡単な歴史概略

- 1877年:トーマス・エジソンが発明した蓄音機(フォノグラフ)は、音波を機械的に刻む初期の装置です。

- 19世紀末〜20世紀初頭:グラモフォンやレコード盤の登場で、大量生産による音楽配布が始まりました。

- 1930〜40年代:磁気録音(磁気テープ)が実用化され、編集や多重録音が可能になりました。

- 1960〜70年代:ステレオ録音やハイファイ(高忠実度)化が進み、録音機器が一般家庭にも普及しました。

- 1982年以降:デジタル記録(コンパクトディスクやデジタルオーディオ)が主流になり、編集・複製の品質が向上しました。

- 21世紀:インターネット配信、ストリーミング、及び高解像度・マルチチャンネルオーディオが進展しています。

録音と再生の基本的な仕組み

録音と再生は次のような段階で行われます。簡単な流れを理解すると、なぜ音質の違いが出るかが見えてきます。

- 音波の捕捉:マイクロフォンなどのトランスデューサーが空気の圧力変化(音波)を受け取り、電気信号に変換します。

- 増幅と処理:得られた信号はプリアンプやイコライザーなどで必要に応じて増幅・整形されます。

- 変換と記録:アナログ方式ではそのまま物理的・磁気的に記録され、デジタル方式ではADC(アナログ-デジタル変換器)でサンプリングと量子化が行われデジタルデータとして保存されます。

- 保存:レコード盤、テープ、光ディスク、ハードディスク、フラッシュメモリなどに記録されます。

- 再生:保存された信号を再び電気信号に戻し、スピーカーなどで空気振動に変えて人が聞ける音にします。デジタルではDAC(デジタル-アナログ変換器)が必要です。

主な録音方式

- 機械的(アナログ)録音:凹凸で音を刻むなど、物理的に波形を保存します。歴史的な蓄音機レコードが代表です。

- 磁気録音:磁性体に信号を記録する方式。テープレコーダーやカセットは編集や長時間録音が容易で、スタジオ録音で長く使われました。

- 光学(ディジタル光学)録音:CDのようにレーザーでピット(溝)を読み書きする方式。可搬性と再生の安定性が特徴です。

- デジタル録音:音を一定の時間間隔でサンプリングし、離散値として記録します。サンプリング周波数(例:44.1kHz)と量子化ビット深度(例:16bit)が音質を左右します。

音質に関わる要素(基礎)

- 周波数特性:録音・再生系がどの周波数帯域まで正確に扱えるか。

- ダイナミックレンジ:最小音から最大音までの幅(ビット深度や機器の性能で決まる)。

- ノイズと歪み:記録・再生時に加わる不要な音や波形変化。アナログはテープヒスノイズ、デジタルは量子化ノイズなど。

- サンプリング周波数とビット深度:デジタルでは信号の忠実度はこれらで決まり、高レート・高ビットはより原音に近くなります。

- 圧縮方式:ロスレス(例:FLAC)とロッシー(例:MP3)で、前者は完全復元、後者はデータ削減で音質が劣化する場合があります。

編集・復元・保存

録音後の編集ではノイズ除去、イコライジング、タイム補正、マルチトラックのミキシングなどが行われます。古い記録のデジタル化と修復(クリック除去、ヒス低減、周波数補正など)は、博物館や図書館でのアーカイブ作業で重要です。

長期保存のためには、適切なフォーマット選択(ロスレスでの保存が望ましい)、メタデータの付与、物理媒体の環境管理(温度・湿度)や定期的なデータ移行が必要です。

応用例と社会的側面

- エンターテインメント(音楽、映画、ゲーム)

- 通信とメディア(ラジオ、ポッドキャスト)

- 科学・医療(音響解析、診断機器)

- 歴史記録と民俗学(口承記録や環境音の保存)

- 法的用途(証拠録音)や監視用途(プライバシーと法的制約に関する注意が必要)

未来のトレンド

最近はハイレゾ音源、立体音響(バイノーラル、オブジェクトベースの空間音響)、ストリーミング配信、高度なAIを用いたノイズ除去や音質補正、そしてAI生成音声などが注目されています。これらは録音・再生の体験をさらに変えていくでしょう。

注意点(倫理・法律)

録音は便利な一方で、著作権やプライバシー、録音許可など法的・倫理的な問題があります。公共の場や他人の会話を録音する際は、地域の法律や当事者の同意に注意してください。

まとめると、音の記録と再生は物理的・電気的・デジタル的な技術が組み合わさった分野であり、その進化は音楽や情報伝達のあり方に大きな影響を与えてきました。適切な機器と手法を選ぶことで、目的に合った最良の記録と再生が可能です。

音源開発100周年を記念して発行されたアメリカの切手。

テクノロジー

アナログシリンダー

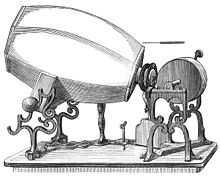

音を記録する最初の機械は、電気式ではなく機械式だった。蓄音機は、1877年にトーマス・アルバ・エジソンが発明した。蓄音機は、錫箔、鉛、蝋、アンバーオールなどの柔らかい素材で覆われた回転する円筒を持っている。音波が小さな針を揺らして、その動きが波を伝える。円筒が回転すると、針は柔らかい被膜に音波の動きを描き出す。これにより、シリンダーは針の中にあった音の記録となった。

この録音は、シリンダーの溝に別の針をなぞって再生します。これにより、再生針の小さな振動が再現される。この振動を増幅して(大きくして)、より大きな音を出すことができる。

蓄音機は単一の録音をするのに便利だったが、シリンダーのコピーを作るのが難しいという大きな欠点があった。

アナログディスク

録音物のコピー問題は、1888年頃に蓄音機(アメリカ英語ではフォノグラフとも呼ばれる)が発明されたことで解決した。蓄音機の仕組みは蓄音機とほぼ同じだが、シリンダーの代わりに円盤状のレコードに針の溝を刻み、それが回転するテーブルの上で回るようになっている。記録媒体が平らなので、録音物のコピーは非常に簡単だった。レコードの原盤をシェラックの板に押し付けると、溝が表面に刻まれるのではなく、凹凸になったネガティブマスターができる。この原盤を使って、逆の手順で何枚ものコピーを作ることができた。

最初のレコードは主にゴムやシェラックでできていましたが、その後のレコードはビニールでできていました。

元々、レコードは1分間に78回転、つまり78rpmで回転していた。技術が進歩するにつれ、レコードはもっとゆっくり回転しても、音の再現性が高く、長時間再生できるようになった。20世紀半ばには45回転が一般的になり、1900年代後半にはほとんどのレコードが33回転になった。

テープ

1930年代後半、テープレコーダーが登場した。テープレコーダーは、磁気テープを媒体とし、録音ヘッドで音をテープに記憶させるものである。音波はレコーダーの内部で電気信号に変換される。この信号はヘッドに入り、非常に小さな磁石の極性を変える。テープは一定の速度でヘッドの前を通過し、磁気粒子はこの磁石によって音波を表すパターンに再配列される。この磁気パターンは、シリンダーやディスクのレコードの小さな溝のように、音波の振動エネルギーを表している。

テープを再生すると、再生ヘッドの前を走り、テープの磁気パターンを読み取って電気信号に変換する。この電気信号は、音波に変換されたり、他の音響処理機器にコピーされたりする。

磁気テープはいくつかのトラックに分かれている。各トラックはテープの幅の一部を使い、他のトラックと同時に再生できる全く別の記録を保存することができる。2トラックテープは、テープの半分に1つのトラック、もう半分にもう1つのトラックがある。4トラックテープは、4つのトラックが隣り合っているもので、まるで4車線の高速道路のようだ。今日、ほとんどのテープ録音はステレオフォニック(またはステレオ)であり、これは2つのトラックが一緒に再生されることを意味する。通常は、2つの耳に合わせて、片方が左側に、もう片方が右側に再生される。

初期のテープは、収納リールに平たく巻かれ、録音や再生をしながら巻き取りリールに移されていた。録音や再生が終わると、テープは巻き戻され、収納リールにのみ保存される。このような方式を、現在では一般的に「リールtoリール」と呼んでいる。現在でも業務用の録音・再生には使われているが、家庭用では1970年代にほとんどが他のテープに置き換えられた。カセットは、小さなカートリッジの中に2本のリールが入っている。カセットは4トラックのテープを、A面とB面のラベルに対応する2つの方向に移動させる。左側のリールには未再生または未記録のテープが、右側のリールにはすでに録音または再生ヘッドを通過したテープが入っている。カセットを裏返すと、テープは左から右へと移動するが、これは実際には逆方向である。A面」に録音されたものは2トラックをステレオで再生し、「B面」に録音されたものは残りの2トラックを再生する。

1970年代から1980年代にかけて、エイトトラックが一時期流行した。エイトトラックはカセットに似ているが、テープがループ状になっていて、最後まで再生すると繰り返し再生される。8つのトラックがあるので、4つのプログラムがあり、それぞれがステレオになっている。今ではあまり人気がないが、趣味のコレクションとしては残っている。

プロ用のテープ録音システムでは、さらに多くのトラックを持っていたり、使い方が違ったりします。通常、このようなシステムは、元々の録音とは異なる方法でトラックをミックスできるように設計されている。しかし、4トラックのテープを使って、4つの異なるトラックを同時に再生するクアドラフォニックという録音もあります。優れたクアドラフォニック録音は、ステレオやモノフォニック録音よりもはるかに「リアル」な音が得られます。

デジタルオーディオテープ

コンピュータの黎明期から、デジタル情報を保存するために使われていたテープ記録技術。コンピュータの技術が向上するにつれ、磁気テープの技術も向上した。1980年代に入ると、DAT(Digital Audio Tape)という技術が登場した。DATはカセットテープと同じように設計されているが、DATの磁気パターンは音の振動ではなく、デジタルデータを表している。このデジタルデータはデジタルオーディオとして記録され、さまざまなコンピューターシステムでコピー、再生することができる。デジタル化することで、媒体は原音から一歩離れたものになる。DATは音の媒体ではなく、データの媒体であり、そのデータが音の媒体となるのである。これは技術的には複雑ですが、柔軟性もあります。DATは音だけでなく、さまざまなデータの記録に使われてきた。

コンパクトディスク

コンパクトディスク(CD)は、音楽をデジタル録音して市場に出すための新しい方法として、1980年代に開発された。CD-ROMや数種類の記録型CDが登場したことを除けば、CDに大きな変化はない。DATと同様に、振動を直接記録するのではなく、データを記録する媒体である。DATと同様に、振動を直接記録するのではなく、データを記録する媒体である。メーカーにとって安価で比較的高品質な音楽を提供するために導入されたが、その後、様々なデータ保存のニーズに応えてきた。CDもDATと同様に、記録と再生にはコンピュータ技術が必要である。

1990年代に入ると、カセットやレコードに代わって、CDが市販の音楽メディアの主流となった。現在では、CDの人気はまだ高いものの、MP3などの「オンライン」デジタル録音が急速に普及している。

典型的なコンパクトカセット

テクニック

音を録音する最も初期の方法は、演奏を直接記録媒体に録音するライブレコーディングでした。これは、完全に機械的なプロセスであり、しばしば「音響録音」と呼ばれた。演奏者の音は、振動板とそれに接続された切削針によって捉えられた。この針が記録媒体に溝を作るのである。

このプロセスをできるだけ効率的に行うために、振動板は円錐の頂点に設置され、演奏者は反対側の端に集まっていました。演奏者の声が大きすぎる場合は、他の演奏者をかき消さないように、円錐の口から後ろに下がる必要がありました。そのため、初期のジャズ録音では、バスドラムの代わりに木の塊が使われていました。

電気録音の導入により、演奏の音をマイクで録音することが可能になった。1925年に大手レコード会社が電気マイク方式に切り替え、10年後には他のほとんどのレコード会社が追随した。電気録音により、録音の自由度が増し、音質も向上した。しかし、一旦録音された演奏は記録媒体にカットされているため、ミスがあると録音が無駄になってしまう。

電気録音では、ある部分をディスクに録音し、それを再生しながら別の部分を再生して、2枚目のディスクに両方の部分を録音することが可能になった。これを「オーバーダビング」という。オーバーダビングを採用した最初の商業用レコードは、1920年代後半にビクター・トーキングマシン社から発売された。しかし、アナログテープが登場するまでは、オーバーダビングの用途は限られていた。テープによるオーバーダビングは、レス・ポールが開発した「サウンド・オン・サウンド」と呼ばれる録音方法である。このようにして、時間をかけて演奏を積み重ねていくことができた。

アナログテープレコーダーでは、前の録音を消したり、上書きしたりして、間違いを修正することが可能になった。また、テープを切ってつなぎ合わせることができるのも、テープ録音の利点である。これは、録音したものを編集できるということである。録音の一部を削除したり、配置を変えたりすることができる。オーディオ編集を参照

電子楽器(特にキーボードやシンセサイザー)やエフェクトなどの導入により、レコーディングにおけるMIDIの重要性が高まってきました。例えば、MIDIタイムコードを使えば、録音時に人間が直接操作しなくても、異なる機器を「トリガー」させることが可能になります。

最近では、コンピュータ(デジタルオーディオワークステーション)がレコーディングスタジオでの役割を拡大しています。コンピュータを使用することで、カットやループの作業が容易になるだけでなく、パートの複製、エフェクトの追加、録音部分の再配置などの変更を瞬時に行うことができます。

歴史

フランスの書籍商兼印刷業者であるエドゥアール・レオン・スコット・ド・マルタンヴィルは、世界で最も早く録音を発明した人物として知られている。彼はフォノトグラフと呼ばれる世界初の録音装置を発明したと言われている。

スコッツ・フォノトグラフ・マシン

質問と回答

Q: 録音・再生とは何ですか?

A: 録音・再生とは、機械を使って音波をとらえ、電気信号やデジタルデータに変換し、記録媒体に保存して再生することです。

Q: 記録メディアにはどのようなものがありますか?

A: 蓄音機のレコード、カセットテープ、コンパクトディスク、コンピュータのハードディスクなどがあります。

Q: 録音の目的は何ですか?

A: 録音の目的は通常、娯楽目的、または科学的、歴史的な理由です。

Q: 録音される音の種類は?

A: ほとんどの録音は、音楽、人の話し声や歌声、効果音です。

Q: 音波はどのようにしてデジタルデータに変換されるのですか?

A: 音波は、その波をとらえ、電気信号に変換する機械によってデジタルデータに変換されます。

Q: 録音方法はどのように変化してきたのですか?

A: 音が初めて録音されたときから、録音の方法は大きく変わりました。

Q: 録音はなぜ重要なのですか?

A: 録音は音楽、言語、歴史的出来事を後世に残すために重要です。また、娯楽目的にも使われます。

百科事典を検索する