ブラウン対教育委員会裁判(1954年)違憲判決の概要と歴史的意義

ブラウン対教育委員会裁判(1954年)の違憲判決が学校隔離を覆した経緯と影響をわかりやすく解説する歴史的意義と公民権運動の分岐点を探る記事

ブラウン対教育委員会(1954年)(フルネームOliver Brown, et al. v. Board of Education of Topeka, Kansas)は、アメリカ合衆国最高裁判所による画期的な判決である。1950年、カンザス州トピカで、リンダ・ブラウンという名前の黒人の小学3年生の少女は、黒人の子供たちが通う隔離された学校に通うために、鉄道の開閉機場を1マイル以上歩かなければなりませんでした。しかし、7ブロックも離れていないところに白人の子供たちのための小学校がありました。当時、アメリカの多くの学校は隔離されていました。黒人の子供と白人の子供が同じ学校に通うことは許されていなかった。

リンダの父親であるオリバー・ブラウンは、リンダを近くの白人学校に入学させようとしましたが、校長はこれを拒否しました。やがて12組の黒人の親がこの訴訟に加わり、複数の州で同種の事例が提起されました。これらの訴訟はまとめられて最高裁に持ち込まれ、最終的に「ブラウン対教育委員会」として知られることになります。

背景と訴訟経緯

当時の司法判断の基準となっていたのは、1896年のプレッシー対ファーガソン事件の判例で、「分離されているが平等(separate but equal)」であれば人種隔離は合憲とされていました。これに対し、1951年に全米有色人種前進協会(NAACP)は、カンザス州の訴訟を含む5件の公立学校に関する訴訟を支援し、隔離が実質的に不平等であることを争点として提起しました。NAACPの弁護団は、トピカや他の州の白人学校と黒人学校が「分離しているが平等」ではないと主張しました。

心理学的証拠——ケネス・クラークの人形実験

NAACPは法廷での主張を補強するために社会科学的・心理学的証拠を提出しました。心理学者のケネス・クラークは、アフリカ系アメリカ人の子供たちに白と黒の人形を与える実験を行い、子供たちが白い人形を好む傾向を示しました。さらに、子供に自画像を描かせる時に白や黄色のクレヨンで自分を塗る例が見られるなど、隔離教育が子供たちの自尊心や自己認識に悪影響を与えていることを示す結果が得られました。これらの証拠は、教育の場における隔離が単なる物理的分離にとどまらず、精神的・社会的な不利益を生じさせることを示しました。

最高裁判決の内容と法的根拠

事件は最終的に最高裁まで上告され、何年もの準備と戦いの末、1954年5月17日、最高裁はサーグッド・マーシャルらNAACPの弁護士チームの主張を支持し、全員一致(9対0)で判決を下しました。判決は、公立学校における人種に基づく公教育の分離は、合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に反し、違憲であるとしました。これによって、1896年のプレッシー判例で認められた「分離されているが平等」という原則は、教育分野において明確に覆されました。

判決の実行とその後の展開

1954年の判決は画期的でしたが、実際の統合は即座には進みませんでした。政府と裁判所は1955年に続けて「ブラウンII」として知られる決定を出し、学校の統合を進める方法について「with all deliberate speed(あらゆる慎重さをもって)」という文言で対応を促しましたが、この曖昧な表現は多くの州の抵抗を招きました。

特に南部ではMassive Resistance(大規模な抵抗)が起こり、州法や地方条例、白人優先の選択的閉校や私立学校創設などによって統合を遅らせる動きが強まりました。代表的な出来事としては、1957年のアーカンソー州リトルロックにおける中央高校の入学闘争があり、連邦政府は学生を保護するためにアイゼンハワー大統領の命令で州兵を連邦軍に編入し、101空挺師団を派遣しました。

歴史的意義と長期的影響

ブラウン判決はアメリカの人種差別撤廃運動に大きな法的・象徴的弾みを与えました。教育分野での法的基盤を整えたことで、その後の公民権運動や1960年代の一連の立法(市民権法1964年、選挙権法1965年など)へとつながる重要な一歩となりました。また、判決は教育政策や裁判所の不平等是正の役割についての議論を促し、行政や立法の対応を促進しました。

一方で、判決の実効化には長い年月を要し、住宅の人種隔離や経済的不平等による事実上の(de facto)隔離が残り、学校統合は地域や学区ごとに大きく異なりました。原告や運動に関わった多くの黒人家庭や活動家は、訴訟後に職を失ったり社会的報復を受けたりするなどの代償を払いました。

人物と遺産

この訴訟に勝利した弁護団を率いた人物の一人、サーグッド・マーシャルは後にアメリカ合衆国最高裁判所の初のアフリカ系アメリカ人判事となり、その経歴と判決で果たした役割は高く評価されています。ケネス・クラークらによる心理学的研究は、法廷で社会科学が政策決定に影響を与えうることを示した先例でもあります。

まとめると、ブラウン対教育委員会裁判の1954年判決は、合衆国における公立学校の人種隔離を違憲とする歴史的な転換点であり、その法的・社会的影響は今日に至るまで続いています。ただし、判決が示した理想と現実との間には乖離があり、完全な平等と実効的な統合の達成は継続的な努力を必要としています。

訴訟後、原告や関係者の多くが社会的・経済的な報復に遭い、職を失ったり尊敬を失ったりした事例が記録されています。これらの犠牲は、公民権運動の困難さと、法的勝利だけでは社会的正義が即座に実現しない現実を物語っています。

判決

最高裁には9人の判事がいます。ブラウン対教育委員会事件の投票は全会一致、つまり9人の判事全員が同じように投票したことになる。裁判官の一人であるロバート・ジャクソンは最近心臓発作を起こし、来月まで法廷に戻る予定はありませんでした。しかし、彼は裁判官たちが判決を読むときに法廷に来て、おそらく裁判官全員が同意したことを示すために来たのだと思います。

この事件の判決は、最高裁判事だったアール・ウォーレンが書いたものです。彼は"別々の教育施設は本質的に不平等である"と述べた。この判決により、アメリカの全ての州で学校の人種隔離が法律違反となった。

最初はこの判決に従わなかった州もありました。最高裁は、学校には5年までの隔離期間があると裁定した。それは、すべての米国の公立学校が統合された(分離されたの反対)1970年代初頭までではありませんでした。アメリカの学校を統合するには、多くの州や最高裁判所の決定が学校を統合するように強制する必要がありました。

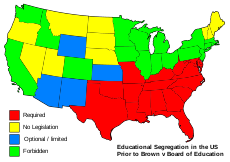

統治地図

関連ページ

百科事典を検索する