カール・リンネ(リンネウス):二名法を確立した近代分類学の父

カール・リンネ(リンネウス)と二名法の誕生を解説。近代分類学の父が築いた命名法と業績をわかりやすく紹介。

カロルス・リンネウス(1707年5月23日 - 1778年1月10日)は、スウェーデンの植物学者、医師、動物学者で、二命名法を確立した人物である。この命名法では、あらゆる動植物に、属と種という2つのラテン語からなる名前を付ける。これが世界中の生物学者に使われるようになり、彼は「近代分類学の父」と呼ばれるようになった。言語学にも長けていて、当時は有名だった。スウェーデン国王から貴族の称号を与えられた。

生涯の概要

リンネはスモーランド地方のラショルト(Råshult)に生まれ、幼少期から植物に強い興味を示した。1727年にウプサラ大学に学び、植物採集や分類の基礎を築いた。1732年には北スウェーデンのラップランド探検を行い、多くの標本と観察記録を残した。1735年にオランダやライデンで学び、学位を取得したのち、1741年にウプサラ大学の正教授となる。1761年にはスウェーデン王から貴族に列せられ、姓を「von Linné(リンネーン)」とすることを許された。1778年にウプサラで没するまで教育・採集・著述活動を続けた。

主な業績

- 二名法(学名の導入):属名と種小名の二語で生物種を表す方法を確立。例えば Homo sapiens(人)や Quercus robur(ヨーロッパナラ)のように、属名は大文字で始め、種小名は小文字で書かれる(学術書では斜体で表示されることが多い)。

- 主要著作:

- Systema Naturae(初版1735年、決定版とされる第10版1758年)— 動物・植物の体系的な分類を示した。

- Species Plantarum(1753年)— 植物の学名の基準となり、近代植物学命名法の出発点とされる。

- Philosophia Botanica(1751年)— 植物学の理論と用語を整理した教科書。

- Fauna Suecica(1746年)— スウェーデン産動物の一覧と解説。

- 分類学の体系化:界(Kingdom)、綱(Class)、目(Order)、属(Genus)、種(Species)という階層的な分類階級を広く普及させ、標準化に寄与した。

- 植物の「性」分類:おもに雄しべと雌しべの数や配置に基づく「性統(sexual system)」により植物を分類し、当時の分類を簡潔に整理した。

- 弟子と探検網の構築:多くの門人(「リンネの使徒」)を世界各地に送り、標本や観察記録を集めさせることで、博物学的資料の蓄積を進めた。

リンネ式命名法の仕組みと意義

リンネの二名法は、毎種を一意に示す短く明瞭な名前体系を提供した点で画期的だった。特に次の点が重要である。

- 学術的に扱いやすい固定形式(属名+種小名)であること。

- ラテン語(当時の学術共通語)を用いることで国際的共通語となったこと。

- Species Plantarum(1753)とSystema Naturae第10版(1758)が、それぞれ植物命名と動物命名の公式的出発点として国際的に参照される基準になったこと。

評価と影響

リンネの分類体系は、その簡潔さと普遍性により以後の生物学研究の基盤となった。チャールズ・ダーウィンをはじめ多くの後進に影響を与えた反面、彼の体系は形態(外見的特徴)を重視する点で、進化の概念や系統(系譜)を反映していないという批判もある。19世紀以降、系統学(系統樹を用いる分類学)が発展するにつれて、リンネ的なランク体系や命名法は進化的関係を反映するように改良されていった。

論点・議論

- リンネは人間を含む種のいくつかを地域別に分類する記述を行っており、近代の人類学や人種分類論に影響を与えた。これらの記述は現代では批判的に検討されている。

- リンネの植物の「性」分類は当時の実用性を高める一方で、進化的な基盤に基づく分類ではなかったため、後の分類学的改訂の対象ともなった。

遺産

リンネの名を冠した植物・動物名(例:属名 Linnaea)や施設、学会(ロンドンのリンネ協会=The Linnean Society)があり、近代分類学の出発点として広く記憶・顕彰されている。彼の方法論は現在でも生物命名の基礎をなしており、現代生物学の体系的整理に不可欠な歴史的土台を提供した。

.jpg)

アレクサンダー・ロズリンによるカロルス・リンネウス、1775年

バイオグラフィー

幼少期

カールはスウェーデンで生まれた。司祭になるつもりだったが、学校の成績が悪かったので、その代わりに植物学の大学で勉強した。その代わり、カールは植物学が好きだったので、植物学の大学で学びました。ルンドで学び、そこの庭を改善しようとした。その後、彼は別の大学に進みました。

旅行と研究

1735年、リンネが3年間オランダに渡った。そこで彼は医学の学位を取得した。また、植物の分類に関する本を出版した。彼の著書は「Systema Naturæ(自然科学体系)」と呼ばれました。彼の本は、生き物をグループに分けて分類する方法を説明していました。これらのグループの中には、他のグループより大きなものもあります。

その後、ストックホルムに移り住み、医師として開業した。1739年、リンネがストックホルムでサラ・モレアと結婚した。1740年代には、植物や動物の名前を付けるためにスウェーデンの各地を何度も訪れ、野外調査を行った。旅行以外の時間は、植物、動物、鉱物に対応できるような分類を考えていた。

スウェーデン王アドルフ・フレドリックが1757年にリンネを貴族にし、リンネはフォン・リンネという姓を名乗り、後にカール・リンネと名乗ることが多くなった。

昨年度

貴族になったあとも、彼は教え、書き続けた。彼の評判は世界中に広まり、いろいろな人と話をするようになった。リンナエウスは体調を崩し、痛風や歯痛に悩まされるようになった。1774年に脳卒中で倒れ、その2年後にも倒れ、右半身が不自由になった。1778年1月に死去し、ウプサラ大聖堂に埋葬された。

人類

リンネが人間を霊長類に分類したことは、すでにブルーメンバッハなどの人類学者やビュフォンなどの博物学者が理解していたことであった。これは、スウェーデン教会の批判を浴びることになる。ウプサラのルター派大司教は、彼を「不敬罪」で訴えた。

リンネは、人類に4つの人種を認めた。ヨーロッパの白人、アメリカの赤色人種(ネイティブアメリカン)、アジアの茶色人種、そしてアフリカの黒色人種である。ブルーメンバッハの分類も同様で、モンゴル人(=中国人)、黄色人種が加えられている。このように、人間が霊長類であること、人種が存在することは、進化論が確立される以前からかなり広く認識されていたのである。

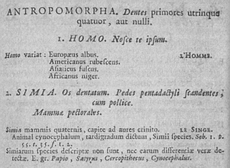

Systema Naturae』 第6版(1748年)より、霊長類をホモとシミアに分類して説明した部分。

関連ページ

- 生物学者一覧

百科事典を検索する