ドイツ再統一(1990年):東西ドイツ統合の歴史と経緯

1990年のドイツ再統一が東西ドイツ統合に至る歴史的経緯と政治・社会的影響をわかりやすく解説。

ドイツ統一(ドイツ語:Deutsche Wiedervereinigung)とは、歴史の用語である。統一とは、2つ以上の部分を1つにすることを意味する。ドイツ統一は、ドイツの2つの部分を1つにすることである。

第二次世界大戦後、ドイツは2つの国に分かれていた。ひとつはドイツ連邦共和国(FRG)で、「西ドイツ」とも呼ばれていた。もうひとつは、ドイツ民主共和国(GDR)で、「東ドイツ」とも呼ばれていた。1990年10月3日、東ドイツはドイツ連邦共和国の一部となり、ドイツ統一が行われた。

分断の背景と冷戦構造

第二次世界大戦後、ドイツは連合国によって4つの占領区域に分割された。やがて東側はソ連の影響下で社会主義国家であるGDR(東ドイツ)を樹立し、西側は資本主義国であるFRG(西ドイツ)として発展した。ベルリンも同様に東西に分割され、1961年には東ドイツ当局がベルリンの壁を築いて自由な人の往来を遮断した。これが象徴的に冷戦下のドイツ分断を固定化した。

変化の兆し:1970〜1980年代

1970年代以降、西ドイツの「オストポリティーク(東方政策)」などを通じて東西関係は徐々に対話を増やしたが、経済格差や政治体制の違いは残った。1980年代末になると、ソ連のミハイル・ゴルバチョフ書記長による「ペレストロイカ」「グラスノスチ」によって東欧諸国で改革と自由化の動きが強まり、東ドイツ国内でも体制への不満が高まっていった。

1989年の「平和革命」とベルリンの壁崩壊

1989年、ハンガリーの国境開放や東欧諸国の政治変動を背景に、東ドイツ市民の抗議運動(特にライプツィヒの月曜デモなど)が全国的な規模に拡大した。1989年11月9日に東ドイツ当局が出入国手続きの緩和を発表した混乱のなかで、ベルリンの壁は事実上開放され、東西の市民が自由に行き来できるようになった。壁崩壊は「平和革命(Friedliche Revolution)」の象徴的瞬間となった。

政治的プロセスと国際的合意

ベルリンの壁崩壊後、西ドイツの首相ヘルムート・コールは統一に向けた具体的方策(1989年11月28日の「10ポイント・プラン」など)を提示した。東西両政府間では、まず経済・通貨統合が優先され、1990年7月1日に東ドイツは西ドイツの貨幣であるドイツマルクを採用して通貨同盟を成し遂げた。

国際的には、占領国であった米英仏ソの関与が不可欠だった。いわゆる「2+4(ツー・プラス・フォー)会談」(両独と米英仏ソの4か国)により、ドイツ再統一後の主権、国境、NATO加盟などが協議され、1990年9月12日にモスクワで署名された「最終的地位に関する条約(Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany)」は、統一ドイツの主権回復に道を開いた。条約はその後各国の批准を経て発効した。

法的には、再統一は西ドイツの基本法(Grundgesetz)第23条に基づく「当事州のドイツ連邦への加入口(Beitritt)」という方式で行われた。東ドイツは多数の東部州を通じてFRGに「編入」される形で統一が実現し、両国間で結ばれた「統一条約(Einigungsvertrag)」は1990年8月31日に署名され、同年10月3日に統一が公式に成立した(この日が現在の「ドイツ統一の日(Tag der Deutschen Einheit)」の国民の祝日である)。

経済・社会の統合と課題

統一後、東ドイツ地域の経済は急速に市場経済へ移行した。国有企業の民営化・解体を担った機関(Treuhandanstalt)が多数の企業を処理したが、その過程で失業や産業再編が進み、東西間の所得格差や経済的な遅れが顕在化した。大規模な投資と財政支援(いわゆる「Aufbau Ost」)が行われた一方で、社会的な摩擦や人口流出(若年層の西への移動)など長期的な課題も残った。

国際的地位と文化的影響

再統一によりドイツは欧州統合や国際政治において一層重要な役割を担うようになった。統一ドイツはNATOおよび欧州連合(EU)との関係を維持・強化し、政治的・経済的影響力を拡大した。また、東西の文化的差異や記憶(例えば「壁の記憶」や東ドイツ時代の生活経験)は、統一後も社会論議や学術研究、芸術のテーマとして継続的に取り上げられている。

結果と現在の視点

- 統一の成立:1990年10月3日に公式な統一が完了し、その日が国民の祝日となった。

- 主権の回復:2+4条約によって統一ドイツは国際的に主権国家として承認された。

- 長期的課題:東西間の経済格差、地域ごとの人口動態や社会的統合の問題は、30年以上経った現在でも解決途上である。

ドイツ再統一は、冷戦終結の象徴的出来事であり、平和的な市民運動、国際交渉、国内改革が複合して実現した歴史的転換であった。その成果と課題は、今もドイツ社会の重要なテーマであり続けている。

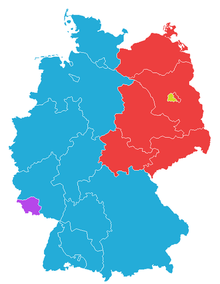

1949年、ドイツの分割。西ドイツ(青)はアメリカ、イギリス、フランスゾーン(ザールを除く)からなり、東ドイツ(赤)はソ連ゾーンから形成される

冷戦時代(1945年~1989年)

第二次世界大戦後、連合国側の勝者はドイツに4つの占領地区を作った。1949年、フランス、イギリス、アメリカの3カ国はドイツ連邦共和国(西ドイツ)となり、ソ連の占領地域はドイツ民主共和国(東ドイツ)として独立した国家となった。

冷戦時代、西ドイツは民主主義国家(自由選挙で政治家が選ばれる)であり、アメリカ合衆国と同盟を結び、資本主義経済体制(企業が市民に所有される)であった。東ドイツは共産主義国であり、一党独裁の国家であった。共産党が常に支配し、選挙は見せ物に過ぎず、すべての事業は国家が所有していた。ソ連圏の他の国家と同様、ソ連に支配されていたのです。

1950年代に西ドイツの経済がどんどん発展していく一方で、東ドイツの経済があまりうまくいかなかったため、多くの人々が東ドイツから西ドイツに移り住んだ。この移住を阻止するために、1961年に東ドイツ軍によって東西ドイツの国境が閉鎖された。この国境は、「鉄のカーテン」の一部でした。1961年から1989年の間、東ドイツを離れることは非常に困難で、非常に危険なことでした。東ドイツから正式に出国するには何年もかかり、申請した人は東ドイツの警察からしばしばスパイされました。国境を越えて逃げようとした人の多くは、そこで射殺された。

壁の崩壊(1989年)

1989年、ソ連の指導者ゴルバチョフが西側にソ連を開放し始めた。多くの共産主義諸国が彼に倣った。東ドイツはこの流れを無視しようとしたが、1989年、国内で国民の抗議が高まった。国を安定させるための努力の末、1989年11月9日、ついに国境が開かれた。東ドイツの民主主義国家への転換は、ほとんど即座に始まった。その後11ヵ月間、東西ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、ソ連の間で統一条件の交渉が行われ、ドイツ2国と戦時同盟国4カ国による「ドイツに関する最終解決条約」(2プラス4条約)により、統一への道筋が開かれた。

再統一について

西ドイツの憲法(グルントゲゼッツ)には、再統一のための2つの選択肢が書かれていた。

- 新しい憲法で新しい国を作る。

- 新しい連邦州を既存のドイツ連邦共和国に参加させる。

1990年10月3日午前0時1分、ブランデンブルク、メクレンブルク=フォアポンメルン、ザクセン、ザクセン=アンハルト、チューリンゲンの5州がドイツ連邦共和国に正式に加盟した。ドイツ民主共和国はこの時、消滅した。

質問と回答

Q:「ドイツ統一」とはどういう意味ですか?

A:ドイツ統一とは、ドイツの2つの部分が統一されることを意味する歴史上の用語です。

Q:ドイツの再統一はいつ行われたのですか?

A: 1990年10月3日、東ドイツがドイツ連邦共和国の一部となり、ドイツが再統一されました。

Q:第二次世界大戦後のドイツの2つの部分は何ですか?

A: 第二次世界大戦後、ドイツは2つの国に分割されました。西ドイツとドイツ民主共和国(GDR)です。

Q:西ドイツと東ドイツはどのように統一されたのですか?

A:1990年10月3日に東ドイツがドイツ連邦共和国に加盟したことにより、西ドイツと東ドイツは統一されました。

Q:西ドイツと東ドイツには他にどのような呼び方がありますか?

A: 西ドイツは「ドイツ連邦共和国」または「FRG」、東ドイツは「ドイツ民主共和国」または「GDR」と呼ばれることがあります。

Q:なぜ1990年に再統一が必要だったのですか?

A:1990年に統一が必要とされたのは、一つの政府のもとに統一された方が両国のためになるという合意があったからです。

百科事典を検索する