文法学校とは:英国の選抜型中等教育の歴史・仕組み・現状

英国の文法学校の歴史と選抜制度(11+)から包括化と現在の164校の現状まで、仕組みと論争をわかりやすく解説。

文法学校は、イギリスや他の英語圏のいくつかの国にあるいくつかの異なるタイプの学校の一つです。

この用語は数世紀前から使われています。元々はラテン語を教える学校でした。最近では、学問を重視した中等教育学校となっています。

ビクトリア朝時代末期には、イングランドとウェールズ全土で中等教育のために文法学校が再編された。スコットランドでは別の制度を発展させていた。海外のイギリス領でも文法学校が設立され、それぞれ異なる進化を遂げてきました。

イングランドとウェールズでは、「イングランドとウェールズの国営中等教育の選択的層」と表現されていました。グラマースクールは、第二次世界大戦後の20世紀半ばに「選択的」になりました。これは、彼らがそのような教育を最大限に活用できると考えた志願者を選抜したことを意味しています。選抜は、IQテストを含む11+テストによって行われました。これは、教えられた学習ではなく、ネイティブの能力に基づいているように設計されていました。

1960年代から70年代にかけての労働党政権は、文法学校を包括的な学校に置き換える努力をした。包括的な学校は、米国の高校と同様に、あらゆる能力の子どもたちに開かれた学校であった。

その結果、1960年代と1970年代には、いくつかの文法学校が完全に独立し、料金を徴収するようになりました。他の多くの学校は廃止されたり、包括的な学校になったりしました。いずれの場合も、これらの学校の多くは名前に「文法学校」を付けたままでした。現在でも164校の国営の文法学校が存在しています。

文法学校とは何か(概要)

文法学校(Grammar school)は、学問重視の中等教育機関で、入学時に学力や適性による選抜を行うことが特徴です。伝統的には古典語(ラテン語など)教育に由来しますが、現代では数学や理科、言語、人文系科目など幅広い学力教育を行います。制度の形態は地域や時代によって差があり、現在は以下のようなタイプがあります。

- 公立(国営)で選抜を続ける文法学校

- 独立(私立)として運営される伝統的な文法学校

- アカデミーへ移行したり、部分的に選抜機能を残す学校

選抜方式と11+テスト

伝統的な選抜方法として知られるのが「11+(イレブンプラス)」です。これは主に11歳前後の児童を対象に行われ、次のような科目や能力を測ります:

- 英語(読解力・語彙)

- 数学

- 言語的推論(Verbal reasoning)

- 非言語的推論(Non-verbal reasoning)

11+は「学んだ知識」よりも「生得的・処理能力」に近い力を測ることを意図していますが、実際には家庭環境や塾などによる準備の影響も大きく、社会的公正性を巡る論争の中心にもなっています。

歴史的変遷と政策の変化

文法学校の起源は中世・近世にさかのぼり、ラテン語や古典の教育を中心とした寄宿制学校や都市の中等学校として発展しました。ビクトリア朝以降の教育改革で体系化され、20世紀中盤には選抜的な国営中等教育の主要な形態になりました。

しかし、1960年代から1970年代にかけては包括教育を推進する動きが強くなり、多くの文法学校が包括校に転換、または独立化して料金を徴収する私立校となりました。結果として、現在のイングランドとウェールズにはかつてより大幅に減少した数の文法学校が残っています(現状で約164校)。

地域差と現状

文法学校の存続状況は地域により大きく異なります。いくつかの地方自治体では選抜制度を維持しており、結果として地域によっては多数の文法学校が存在します。こうした地域では州立の選抜校が地域の教育体系に深く組み込まれています。

一方で、スコットランドは歴史的に異なる制度を発展させており(スコットランドでは別の制度を発展)、選抜型の国営文法学校は一般的ではありません。北アイルランドでは別の選抜・高等教育の伝統があります。

成果と批判

成果:文法学校は学力面で高い成績を示すことが多く、上位大学への進学率や各種試験結果で良好な数値を示す学校が多いです。学問的な学習環境や競争的な雰囲気を好む生徒には適しています。

批判:一方で、選抜制度は社会経済的な格差を固定化するとの批判があります。家庭の経済力や教育的支援(塾、家庭教師など)が合格率に影響しやすく、低所得層や特殊な支援の必要な児童が不利になると指摘されています。また、中学移行時に多数の生徒が別の進路に振り分けられるため、学校間の不平等が生じやすいという問題もあります。

海外における「文法学校」の用法

イギリス外でも「grammar school」という呼称は用いられてきましたが、国や地域によって意味合いは異なります。旧植民地や英語圏の一部では、伝統的に学問的伝統を持つ私立寄宿学校を指すことが多く、必ずしも国営の選抜校を意味するわけではありません。

最近の議論と展望

文法学校の拡大や存続を巡る議論は現在も続いています。一部の政治勢力は選抜教育のメリットを強調し拡大を提案することがありますが、反対意見も根強く、社会的公平性や教育資源配分の観点から容易に結論が出る問題ではありません。

まとめ

文法学校は伝統と成果を持つ一方で、選抜制度がもたらす不平等の問題も抱えています。制度の在り方は地域や政治の影響を受けて変化してきました。教育政策や社会的価値観の変化に応じて、今後も議論と調整が続くテーマです。

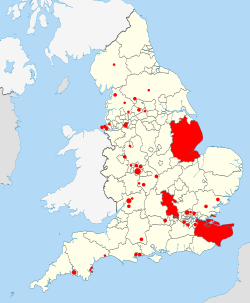

教育(文法学校投票)規則(Education (Grammar School Ballots) Regulations 1998)によって特定された文法学校の地域とグループ。文法学区とみなされているLEAは塗りつぶされていますが、円は孤立した文法学校や隣接する学校の集合体を示しています。

質問と回答

Q:グラマースクールとは何ですか?

A: グラマースクールは、イギリスやその他の英語圏の国にある学問重視の中等教育機関です。数世紀前から使われており、もともとはラテン語を教える学校でしたが、最近では学問に重点を置いています。

Q:イングランドとウェールズでは、グラマースクールはどのように組織されていたのですか?

A:ヴィクトリア時代後期に、イングランドとウェールズで中等教育のためにグラマースクールが再編されました。スコットランドは別のシステムを構築していました。

Q:20世紀半ばにグラマースクールはどのように選択制になったのですか?

A:グラマースクールは、第二次世界大戦後の20世紀半ばに「11+テスト」によって選抜されるようになった。このテストには、教えられた学習能力ではなく、生まれ持った能力に基づくIQテストも含まれていた。

Q:労働党政権は、グラマースクールに代わるものとして、どのような努力をしたのですか?

A:1960年代と70年代の労働党政権は、グラマースクールを、アメリカのハイスクールのようにあらゆる能力の子どもたちに開かれた総合学校に置き換える努力をしました。

Q:置き換えられたり廃止された文法学校の多くはどうなったのですか?

A:代替・廃止されたグラマースクールの多くは、名称に「グラマースクール」を残す一方、完全な独立校となり、授業料を徴収する学校もあります。

Q:現在、国営のグラマースクールはいくつあるのですか?

A:現在、164校の国営グラマースクールが現存しています。

百科事典を検索する