堆肥(肥やし)とは|有機肥料の定義・種類・効果と利用法

堆肥(肥やし)とは何か?有機肥料の定義・種類・効果・作り方と利用法を図解で解説。土壌改良や家庭菜園に役立つ実践ポイント満載で初心者にも安心。

堆肥とは、農業で肥料として使われる有機物のことで、微生物の働きで分解・熟成させたものを指します。堆肥を土に加えると、窒素などの栄養分を供給すると同時に、土の構造を改善して保水性や通気性を高め、土中の微生物群集(バクテリアによって分解・捕捉される有機物を含む)を活性化します。結果として植物の生育が促進され、土壌の長期的な肥沃度が向上します。

かつては家畜の糞尿が主要な肥料として広く用いられていましたが、現在は化学的に合成された無機肥料の利用も増えています。鳥やコウモリの糞は特に栄養濃度が高く、歴史的に重要な資源として採取されたことからグアノと呼ばれます。なお、生の糞尿(未熟な堆肥)は病原菌や雑草種子を含むことがあり、そのまま施用すると作物に害を及ぼす場合があるため、堆肥化(熟成)してから使うことが重要です。

堆肥の主な種類

- 家畜糞堆肥:牛・豚・鶏などの糞尿を素材にした堆肥。窒素やリンを比較的多く含む。

- 植物性堆肥:刈草、落ち葉、稲わら、剪定枝などを原料にしたもの。炭素が多く土壌構造を改善する。

- 食品残渣・生ごみ堆肥:家庭や事業所の食品廃棄物を堆肥化したもの。リサイクル効果が高いが異物や臭気対策が必要。

- 堆肥化処理された下水汚泥・産業副産物堆肥:適切に処理・管理されたものは土壌改良材として利用される。ただし重金属などの含有に注意。

- 緑肥(被覆作物)をそのまま耕す方法:作物自体を土に還すことで有機物と窒素を供給する。

堆肥の効果

- 土の物理性改善:団粒化を促し、通気性・保水性・排水性を向上させる。

- 養分供給:窒素、リン、カリウムや微量要素をゆっくりと放出するため持続的に供給される。

- 生物多様性の促進:有益な微生物や土壌動物を増やし、病害に対する抵抗性を高める。

- 資源循環・環境保全:有機廃棄物を再資源化し、廃棄物削減につながる。

堆肥作りの基本(家庭・農業両方に共通)

- 原料のバランス(C:N比):理想はおおむね20〜30:1。刈草や生ごみは窒素が高く、稲わらや落ち葉は炭素が多いので混合して調整する。

- 水分管理:含水率はおよそ50〜60%が目安。手で握って軽くまとまる程度。

- 通気(好気性)管理:酸素を供給するために定期的な撹拌(反転)や空気孔の確保が必要。好気性発酵で高温期(60℃前後)を経ると病原菌や雑草種子が減少する。

- 温度管理:発酵初期は高温になり、温度が安定して下がったら熟成段階。成熟は臭気の減少、温度低下、堆肥の色や匂い、発芽試験などで確認できる。

利用法と注意点

- 施用のタイミング:作付け前に畑に鋤き込むのが基本。生育中の追肥としては、熟成した堆肥を表面に敷く(トップドレッシング)など。

- 施用量の目安:土質や作物によるが、一般的に年1〜数トン/ha程度。家庭菜園では数cm層で混ぜ込むことが多い。

- 未熟堆肥のリスク:窒素飢餓(微生物による窒素固定で作物が欠乏)、臭気、病原菌や雑草種子の問題が起こる。必ず成熟度を確認してから使用する。

- 重金属や有害物質:汚染された原料(工業廃棄物、汚泥等)は安全性を損なうことがあるため原料の出所を確認する。

- 人糞尿や一部の下水汚泥は衛生上の規制があるため、法律やガイドラインに従って処理・利用する。

環境面の配慮

- 適切な好気性堆肥化はメタン発生を抑え、温室効果ガスの削減につながるが、管理が不十分だとメタン(CH4)や亜酸化窒素(N2O)が発生することがある。

- 都市や農村の有機廃棄物を堆肥化して地域資源として循環させることは、廃棄物減量と土壌資源の回復に有効。

家庭菜園者向けの簡単なポイント

- 生ごみを堆肥化する場合、肉・脂・乳製品は避けるか、処理方法を工夫して害獣や悪臭を防ぐ。

- コンポストは十分に高温になったか(中心が数日〜数週間60℃前後)と、匂いが土の香りになっているかで成熟を判断する。

- 初めての方は市販の熟成堆肥を購入して土に混ぜるところから始め、慣れてきたら自家製堆肥作りに挑戦すると安全で確実です。

堆肥は単なる「肥やし」以上に、土壌改良や資源循環の要となる重要な資材です。原料と管理を適切に行えば、作物の健康と持続可能な農業・園芸に大きく貢献します。

家畜の糞尿は、家畜の糞と敷き藁を混ぜたものが多い。

語源

manureの語源は、中世英語で「土地を耕す」という意味のmanurenであり、当初はフランス語のmain-oeuvre=「手仕事」を意味し、土地を耕す仕事を意味する言葉であった。

タイプ

土壌管理における堆肥には、緑肥と畜糞の2種類がある。堆肥は、有機物(堆肥も含む)の残骸を分解したものであるという点で、堆肥と区別される。

動物の糞尿の多くは、植物を食べる哺乳類(草食動物)の糞排泄物(「糞」「うんち」など様々に呼ばれる)と、動物の寝床として使われたため、その糞や尿で大きく汚染された植物質(多くは藁)である。

緑肥とは、作物を耕すことを目的として栽培される作物のことです。その際、土に還元される養分や有機物によって、肥沃度が高まります。

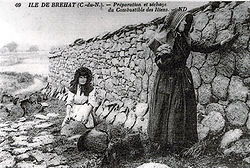

壁に貼られた肥料

堆肥の用途

堆肥は、植物の成長を助ける窒素などの栄養素を豊富に含んでいるため、古くから農耕用の肥料として利用されてきた。豚や牛の糞尿は、不快な臭いを抑えるために、通常、直接土壌に注入される。豚や牛の堆肥は、散布機を使って畑に撒かれる。牛の糞は、草食動物が食べる草に含まれるタンパク質が比較的少ないため、肉食動物の糞に比べると臭いがマイルドで、例えば象の糞はほとんど無臭である。しかし、堆肥の投入量が多いため、農業地域によっては臭いが問題となることもある。鶏の糞は新鮮なうちは植物に害を与えるが、堆肥化すると貴重な肥料になる。

動物の糞を乾燥させたものは、歴史上燃料として利用されてきた。インドなどでは牛の糞が、砂漠など樹木のないところではラクダの糞が重要な燃料として使われてきた。オレゴン・トレイルでは、開拓者たちが薪の代わりに「バッファローチップ」を大量に集めていた。調理用の火として、また砂漠の夜の寒さ対策として、さまざまな用途で利用されてきた。

糞尿のもう一つの用途は、紙を作ることである。アフリカやアジアで小規模な産業となっているゾウの糞や、馬、ラマ、カンガルーの糞が使われてきた。ラマ以外の動物は反芻動物ではないので、植物繊維を未消化のまま糞に混ぜてしまう傾向がある。

ブルターニュ地方で燃料として準備される糞のケーキ、1900年頃。

関連ページ

百科事典を検索する