メンデル遺伝とは:エンドウ豆実験で解説する遺伝の法則

メンデル遺伝とは何かをエンドウ豆実験でわかりやすく解説。遺伝の基本原理や優性・劣性の法則を図解で学べる入門ガイド。

メンデル遺伝は、遺伝に関する一連のルールである。

遺伝学の基本的なルールは、1850年代にグレゴール・メンデルという修道士によって発見され、1866年に発表されました。何千年もの間、人々は形質が親から子へどのように遺伝するかに注目していた。しかし、メンデルの研究は、植物を使って実験を行い、その実験を非常に注意深く計画した点で異なっていました。

メンデルは、エンドウ豆の形質がどのように受け継がれるかを実験的に研究した。メンデルは、真正に繁殖する植物から交配を始め、性質上どちらか一方しかない(背が高いか低いか)特徴を数えた。そして、多数の植物を交配し、その結果を数値で表しました。彼は試験交配を行い、劣性形質の存在と割合を明らかにしました。

メンデルが示した主な法則

- 優性の法則(優性と劣性):同じ形質に関して異なる対立遺伝子(アレル)が対になっているとき、一方の形質(優性)が他方(劣性)を覆い隠すことがある。例えば、エンドウ豆の高さでは高いが優性、低いが劣性である。

- 分離の法則(第一法則):生殖細胞(配偶子)が作られるとき、対になった遺伝子は分離して別々の配偶子に入る。異なる純系を交配したとき、F2世代で表現型の比が概ね3:1となるのはこのため。

- 独立の法則(第二法則):異なる形質を決める遺伝子は、それぞれ独立して配偶子に分配される(ただし、後述する例外もある)。2つの形質を同時に考えると、F2での表現型の比は理想的には9:3:3:1となる。

メンデルの実験方法と重要な用語

- 真正に繁殖する(純系):特定の形質が何世代も変わらず子に伝わる個体群を使った。これにより出発点が明確になる。

- 親(P世代)、F1、F2:親同士を交配してできる子をF1世代、そのF1同士を交配して得られる子をF2という。メンデルはこれらの世代ごとの形質の出現割合を記録した。

- 試験交配(testcross):疑わしい遺伝子型を判定するため、既知の劣性ホモ接合体と交配して得られる子の表現型比から遺伝子型を推定する方法。メンデルはこの方法で劣性形質を検出した。

- ホモ接合・ヘテロ接合:同じアレルが揃っている状態をホモ接合(純系)、異なるアレルが揃っている状態をヘテロ接合という。ヘテロ接合では優性形質が現れるが、遺伝子型は両方の情報を持っている。

エンドウ豆が実験材料に選ばれた理由

- 形質がはっきりと二分される(色、形、背の高さなど)

- 世代交代が比較的速く多くの子を作る

- 人工受粉や自家受粉を簡単に制御できるため交配実験が行いやすい

- 取り扱いが簡便で、比較的少ない変動で実験結果が得られる

メンデルの業績の影響とその限界

- メンデルの発見は1900年頃に再発見され、その後の遺伝学(染色体説、分子遺伝学)発展の基礎になった。

- ただし、すべての遺伝がメンデル則に従うわけではない。以下のような例外がある:

- 遺伝子連鎖:異なる形質を決める遺伝子が同じ染色体上に近接していると独立に分離しない。

- 不完全優性・共優性:ヘテロ接合で中間的な表現型や両方の表現型が同時に現れる場合がある。

- 多遺伝子(量的形質):多数の遺伝子が寄与する形質は連続的な分布を示す(身長など)。

- 環境要因:同じ遺伝子を持っていても環境によって表現型が変わることがある。

- メンデルのデータについては統計的に議論されたこともあるが、彼の実験デザイン(大量の個体、明確な形質、試験交雑など)は遺伝の法則を初めて明確に示した点で重要である。

まとめ(実用的なポイント)

- メンデル遺伝は、遺伝の基本原理を理解するための出発点である。

- 優性・劣性、分離の法則、独立の法則は多くの単純な遺伝現象を説明するが、すべての遺伝現象を説明するわけではない。

- 現代の遺伝学では、メンデルの法則を基礎にして染色体、DNA、分子メカニズムを組み合わせて複雑な遺伝現象を解明している。

近代遺伝学の父、グレゴール・メンデル。

メンデル遺伝学

制限事項

メンデルの法則は広く適用されるが、すべての生物に適用されるわけではない。二倍体(対になった2本の染色体を持つ)で有性生殖を行う生物には適用されます。例えば、バクテリアには適用されませんし、無性生殖にも適用されません。しかし、大多数の植物や動物には適用されます。

メンデルの法則

メンデルは、この実験結果を2つの科学的法則を用いて説明した。

- 1.後に遺伝子と呼ばれるようになる因子は、通常の体細胞では対になって存在するが、性細胞が形成される際に分離される。これは、配偶子を作る減数分裂で起こります。一対の染色体のうち、配偶子は1本しか得られない。

その因子(遺伝子)が生物の形質を

決定し、両親から受け継がれる。一対の染色体が分離するとき、各配偶子は各因子を1つずつしか受け取らない。これをメンデルは「分離の法則」と呼んでいる。 - 2.異なる遺伝子の対立遺伝子は、配偶子が形成されるときに互いに独立して分離する。これを彼は「独立型取り合わせの法則」と呼んだ。つまりメンデルは、異なる形質が互いに独立して遺伝すると考えたわけだ。

- 第二法則は、遺伝子が同じ染色体上にない場合にのみ当てはまります。もしそうであれば、それらは互いにリンクしていることになる。これがメンデルの次の大発見である。遺伝子は染色体上に運ばれている。染色体上にある遺伝子が近ければ近いほど、その間の交叉は起こりにくくなるのです。

メンデルの法則は、彼がエンドウ豆の苗で得た結果を説明するものだった。その後、遺伝学者たちは、メンデルの法則が他の生物、さらには人間にも当てはまることを発見した。メンデルのエンドウ豆の研究結果は、遺伝学という分野の確立に貢献しました。メンデルの功績は、彼が発見した基本的な法則だけにとどまりません。メンデルは、実験条件のコントロールに細心の注意を払い、数値的な結果にも注意を払い、将来の実験の規範となったのである。

結果

- 配偶子の中で染色体対が分離されるとき、それらはランダムに分離されます。配偶子の染色体比率は、母方由来100%、父方由来100%のいずれにもなり得ます。

- 交叉結合では、減数分裂の際に一対の染色体間で切片の交換が行われる。これにより、集団の中で遺伝的に異なる個体の数が増え、進化において重要な意味を持つ。

- 1と2の結果、一卵性双生児を除いて、同じ遺伝子を持つ兄弟はいないことになります。

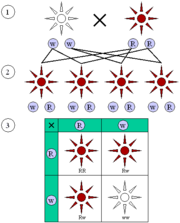

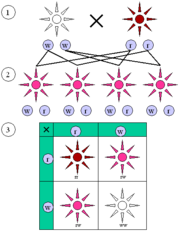

図解例

- 下の図の比率は、統計的な予測値です。多数の交配で、これらの特徴を持つ子孫の数は、与えられた比率に近似する。

図1: 優性表現型と劣性表現型。 (1)親世代。(2) F1 世代。(3) F2 世代。F1 世代では、優性(赤 )と劣性(白)の表現型は同じように見え、F2 世代では 3:1 の比率を示している。

図3: Mirabilis jalapaの 色彩対立遺伝子は、優性でも劣性でもない。 (1)親世代。(2) F1 世代。(3) F2 世代。赤 」と「白」の対立遺伝子を合わせると「ピンク 」の表現型になり、F2 世代では赤 :ピンク :白が 1:2:1 の割合となる。

質問と回答

Q:遺伝学の基本法則を発見したのは誰ですか?

A:遺伝学の基本法則は、1850年代にグレゴール・メンデルという名の修道士によって初めて発見されました。

Q:メンデルの研究はいつ発表されたのか?

A:メンデルの研究は1866年に発表されました。

Q:メンデルはどんな植物を実験に使ったのですか?

A:メンデルは、エンドウ豆の植物で、形質がどのように受け継がれるかを実験したのです。

Q:メンデルはどのように実験を計画したのですか?

A:メンデルは非常に注意深く実験を計画した。彼は、真正に繁殖する植物から交配を始め、自然界に存在するどちらか一方(背が高いか低いか)の特徴を数えました。多数の植物を交配し、その結果を数値で表した。彼は試験交配を行い、劣性遺伝子の存在とその割合を明らかにしたのです。

Q:メンデルの研究以前から、人々は形質が親から子へどのように遺伝するかに気づいていたのでしょうか?

A:メンデルの研究以前にも、人々は何千年もの間、形質が親から子へどのように遺伝するかに気づいていました。

百科事典を検索する