メソサウルスとは?ペルム紀初期の原始的海洋爬虫類と分類の概要

メソサウルスの起源・生態・形態を解説。ペルム紀初期の原始的海洋爬虫類と分類論争をわかりやすく紹介。

アフリカ南部と南アメリカのペルム紀初期に生息していた絶滅した海洋爬虫類である。従来は「海洋爬虫類」と表現されることが多いが、化石の堆積環境や骨格の特徴から、淡水〜汽水(ラグーンや塩湖に近い環境)に適応していたと考えられており、最初に知られた本格的な水中生活への適応例の一つとされる。生息時期は前期ペルム紀(シスラリアン、概ね約2億9千万〜2億7千万年前)にあたる。

特徴と復元

メソサウルスは体長が概ね60~100cm程度の小型〜中型の爬虫類で、細長い体と尾、短めの胴、比較的細長い吻(口先)を持つ。歯は細長く尖り、魚類や小さな無脊椎動物を捕らえるための形になっている。四肢はややひれ状に変化しており、尾は左右に扁平化していた可能性が高く、側方への尾の動きで推進する泳ぎを得意としていたと推測される。化石は比較的完全な骨格で産出することが多く、群棲していた可能性や、一部では保存状態の良い成体・成長段階の個体群が見つかることから生態や成長研究に適している。

生態と生息環境

生態については淡水〜汽水域での生活が有力で、浅い湾や塩湖に近い内陸の水域で小魚や甲殻類を捕食していたと考えられる。陸上での生活は限定的で、産卵や休息のために短時間上陸した可能性はあるが、基本的には水中生活に強く適応していた。

分布と古地理学的意義

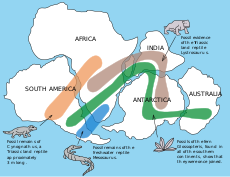

メソサウルスの化石は、当時の大陸配置を考えるうえで重要な証拠とされる。南アフリカやナミビアなどのアフリカ南部産と、ブラジルやウルグアイなど南アメリカ側で同種(または近縁種)の化石が見つかることから、かつてこれらの陸塊が接していた(後のゴンドワナ大陸の一部であった)ことを示す証拠としてアルフレッド・ウェゲナーの大陸移動説の支持に用いられた。

分類と議論

メソサウルスは Mesosauridae(メソサウルス科)、Mesosauria(メソサウリア)に置かれる古い爬虫類グループで、系統位置については長く議論の対象である。伝統的には無弓類とされることもあるが、これには異論があり、現代の系統解析では基盤的な爬虫類(あるいは初期のサウロプシド類/パラレプチリア)に置く見解など複数が存在する。Bentonによって「parareptile」、つまりsaurapsidと記述されているが、この分類も研究者間で完全に一致しているわけではない。要するに、メソサウルスは初期の爬虫類進化を理解するうえで重要かつ複雑な位置にある種である。

まとめ:メソサウルスは前期ペルム紀に南半球の淡水域で生活した水棲性の原始的爬虫類で、形態や分布が古生物学と古地理学の両面で重要な手がかりを提供している。分類学的には Mesosauridae に属するが、より広い系統学的位置づけについては現在も研究が続いている。

メソサウルスの 生命復元。

青色で示したメソサウルス遺跡の位置。

古生物学

メソサウルスは、初期の四足動物がデボン紀後期に陸上に上がってきた後、最初に水中に戻った爬虫類の一種である。

体長は1メートルほどで、足には網があり、体は流線型で、長い尾にはひれがあったと思われる。長い後脚と柔軟な尾で水中を移動していたのだろう。また、体は柔軟で横にも容易に動けたが、肋骨が大きく太くなっており、体を捻ることができなかったと思われる。標本から、生きた子供を産む胎生動物であることがわかる。

メソサウルスは、小さな頭骨に長い顎を持つ。鼻孔は上部にあり、頭の上側だけを出して呼吸することができる。歯は甲殻類のような小型の浮遊性獲物を捕らえるのに適していた。

配信

メソサウルスは、アフリカ南部と南米東部という遠く離れた場所で発見されたため、大陸移動説の根拠として重要だった。メソサウルスは沿岸性の動物なので大西洋を渡ることはできず、この分布はかつて2つの大陸が結合していたことを示すものだった。

百科事典を検索する