中立国とは:定義と国際法上の規定、武装中立・永世中立との違い

中立国の定義や国際法上の規定、武装中立と永世中立の違いをわかりやすく解説。歴史・事例で理解する中立の実務と法的意味。

中立国とは、他国間の戦争に参加しないことを選択する国を指します。歴史的・法的には、中立は単に「どちらの側にも加担しない」という政治的立場だけでなく、国際法上の一連の権利と義務を伴う法的地位でもあります。国際法では、2つ以上の国家間で戦争が行われている間、その国が中立を保つことが認められています(代表的な国際文書としては1907年のハーグ諸条約、特に「陸戦における中立国の権利と義務(第V号)」や「海戦における中立国の権利と義務(第XIII号)」などがあります)。

中立国の法的根拠と宣言

中立の地位は

- 自国の憲法や法律で恒久的に定められる場合(永世中立)

- 国際条約や会議(例:スイスの1815年ウィーン会議での中立承認や、オーストリアの1955年国家条約後の中立宣言)によって国際的に承認される場合

- 戦争が勃発した際に一時的に中立を宣言する場合(戦時中に中立を選択する)

中立国の主な権利と義務

中立国は次のような権利と義務を負います。これらは主にハーグ諸条約等に基づく慣習国際法によるものです。

- 戦闘参加の禁止:交戦国側に軍隊を派遣したり、交戦行為に直接加担してはなりません。

- 軍事的拠点の提供禁止:領土や港湾を相手方の軍事拠点として利用させてはなりません(軍艦の基地化や地上拠点の提供の禁止)。

- 軍事的人員・物資の提供禁止:交戦国のために武器を供給したり、兵士を募集・誘致したり、軍事遠征のための組織的支援を行ってはいけません。ただし民間物資の輸出入は、禁輸品(「禁制品」=contraband)や封鎖の有無など国際法上の一定の制約下で取り扱われます。

- 中立の尊重義務:中立国は自国領土が一方の交戦国の戦略的利用(軍事行動や補給線)に使われないよう、自国領土の管理と統制を行う義務があります。

- 捕虜や難民の扱い:中立国に逃れてきた敵兵は原則として抑留・引き留め(internment)され、再び戦闘に参加させない措置が求められます。

- 通商と封鎖の扱い:中立国は一般に、交戦国との通常の商取引を行う権利を有しますが、交戦国が宣言した正当な封鎖や国際法上の「禁制品」に関する規則は尊重されます。封鎖が法的に有効であるかの判断や、どの物資が禁制品と見なされるかは複雑な問題です。

武装中立と永世中立の違い

武装中立(armed neutrality)とは、戦争には参加しないが、自国の中立と領土を守るために十分な軍事力を維持する方針を指します。歴史的にはロシア帝国やスウェーデンがこの立場を取ったことがあります。武装中立の主眼は「中立を守るための抑止力」を持つことです。戦時に中立を宣言すること自体は「一時的中立の宣言」であり、これが直ちに武装中立を意味するわけではありません。重要なのは中立の宣言後に取る具体的措置(武装の維持、国境管理など)です。

永世中立(perpetual/permanent neutrality)は、国家が恒久的に中立を維持することを自国の憲法や国際条約で定め、かつその地位が他国や国際社会にも承認されている状態です。代表的な例としてスイス(1815年以降に国際的に承認)やオーストリア(1955年以降、憲法で中立を規定)があります。永世中立は単なる政策選択以上の法的拘束力を持つことが多く、将来的に同盟や軍事参加を行う際には国内外の法的・政治的ハードルが高くなります。

NGO・国連平和維持活動との違い

中立国の「中立性」は国家の安全保障上の立場ですが、非政府組織(NGO)や国連平和維持軍が語る「中立」や「中立性」は性格が異なります。

- 人道的中立(NGOの中立):国際赤十字や多くの人道支援団体が採る中立性は、政治・軍事的立場を取らずに被災者や紛争被害者に援助を提供するという原則です(人道原則の一つ)。これは政治的中立を守ることで、現場でのアクセスや安全確保を図るための実務的方針でもあります。

- 国連平和維持活動(PKO)の中立・中立性:国連部隊は一般に「中立」ではなく「公正(impartial)」であることが要求されます。安全保障理事会の決議に基づく任務では、紛争当事者に対して一定の法的権限(武器の使用を含む)を行使することがあり、必ずしもすべての当事者に対して無条件で政治的中立を保つわけではありません。したがって「国家の中立」と「人道・平和維持の中立」は目的・法的性格が異なります。

実例と注意点

代表的な中立国の例:

- スイス:永世中立が広く知られており、国際的にも承認されています。

- オーストリア:第二次世界大戦後の国家条約の後、憲法で中立を規定しました。

- スウェーデン:歴史的に武装中立の立場を取ってきましたが、冷戦後の政策変化や最近の安全保障環境の変化により実務上の調整が進んでいます。

- アイルランド、フィンランド(注:フィンランドは2023年にNATO加盟し、中立の立場は変化しました)なども歴史的に独自の中立政策を持ってきました。

注意点:

- 中立は宣言すれば自動的に守られるものではなく、その実効性は政治的・軍事的現実に左右されます。中立が侵害された場合、当該国は自衛や外交的手段で対処する必要があります。

- 中立の範囲や内容は国ごとに異なります。例えば「軍事同盟に入らない」ことを中立とする国もあれば、軍隊そのものを持たない国(コスタリカなど)もあります。

まとめ

中立国とは単に戦争に参加しない国、というだけでなく、国際法上の一連の権利と義務を伴う法的地位です。他国の戦争に直接関与しない一方で、自国領土を交戦国の利用に供さないこと、軍事物資の供給や兵員募集をしないことなど厳格な義務があります。国際法ではその具体的規定が存在し、また「武装中立」と「永世中立」は目的や法的性格が異なるため、区別して理解する必要があります。さらに、国家の中立性はNGOや国連の「中立性」とも性格が異なる点に留意してください。

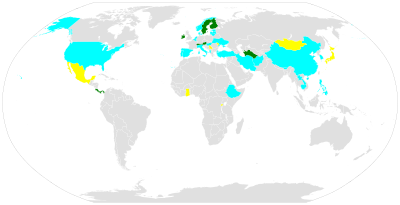

2007年以前の中立度合いを示す世界地図: 中立国 紛争中の中立国 旧中立国

永続的な中立性

永世中立国の例としては、バチカン市国が挙げられる。1929年のラテラン条約で永世中立を宣言している。

長い間、中立を保ってきたスイスには、多くの組織の本部が置かれるようになった。19世紀半ばには、国際赤十字がジュネーブに本部を置いた。1920年、国際連盟はジュネーヴに本部を置き、スイスの中立を宣言した。第二次世界大戦後、国際連盟は解散し、代わりに国際連合が発足した。スイスは、国連に加盟しなかったが、中立を宣言し、常任オブザーバーの地位を得た。

中立的な国

| 国 | 中立期間/開始年 | 注釈 |

| 1949- | 非同盟運動のオブザーバーである。 | |

| 1868- | 1868年に軍隊が解散したため、中立的。 | |

|

| 1989- | |

|

| 1815- | 1961年以来、OECD加盟国。対外的な安全保障を目的とした |

|

| 1995- | 非同盟運動のメンバーである。 |

|

| 1929- | 1929年にイタリアと結ばれたラテラン条約では、「ローマ教皇は国際関係における永世中立を誓い、すべての当事者から特に要請がない限り、論争における調停を行わない」ことが定められており、バチカン市国はそれ以来中立の立場を取っているのである。 |

注)EU加盟国が中立と言えるかどうかは議論の分かれるところである。これについては、以下の項で説明する。

中立的な欧州連合加盟国

| 国 | 中立期間/開始年 | 注釈 |

|

| 1961年からOECDに | |

| 1935-1939年(冬戦争まで) | 1961年からOECDに加盟。1955年に国連に加盟したが、中立国としての地位を維持した。 | |

|

| 1939-1973(EU加盟まで) | 1961年からOECDに加盟。第二次世界大戦中は中立政策をとり、「アイルランドの緊急事態」と呼ばれた。国際政治における武力行使に対する見解から、ニース条約のセビリア宣言で特別な承認が与えられる。1955年に国連に加盟したが、中立国としての地位を維持した。 |

|

| 1980年〜2004年(EU加盟まで) | 非同盟運動の元メンバー。 |

|

| 1814-1918 (フィンランド内戦まで) |

中立を主張する

| 国 | 請求棄却期間/開始年 | 注釈 |

| 2012 | アフリカ連合のメンバーである。非同盟 | |

|

| 1947 |

|

|

| 1930 | 1994年からOECDに加盟。非同盟 |

| 1914-19182015 | 非同盟運動のメンバーである。 | |

| 1994 | 1994年憲法第11条は「永世中立国」を宣言しています。 | |

| 2009 | アフリカ連合のメンバーである。非同盟 | |

| 2007 | 非同盟運動のオブザーバー。 |

質問と回答

Q: 中立国とは何ですか?

A:中立国とは、国際関係において、他国間の戦争に参加しないことを選択した国のことです。

Q: 国際法では、2つ以上の国家間の戦争期間中、国が中立を保つことを認めているのですか?

A: はい、国際法では、2つ以上の国家間の戦争期間中、国が中立を保つことを認めています。

Q: 戦争中の中立国にはどのような制約があるのですか?

A: 中立国であることを宣言した場合、その国の領土の一部が一方の国の拠点となることを認めることはできません。また、一方の交戦国のために軍艦を建造したり、兵士を募集したり、軍事遠征を組織することもできません。

Q: 「武装中立」とは何ですか?

A: 「武装中立」とは、戦争中に国が中立を宣言することです。

Q: 戦争中に中立を宣言することは、永世中立と同じですか?

A: いいえ、戦争中に中立を宣言することは、永世中立とは異なります。

Q: 中立国とは、非政府組織(NGO)や国連平和維持活動(PKO)が主張する中立とどのように違うのですか?

A: 中立国は、非政府組織(NGO)や国連平和維持活動(PKO)が主張する中立性とは異なる概念です。

Q:国際関係において、中立国は他国間の戦争に参加できますか?

A: いいえ、中立国は国際関係において他国間の戦争に参加しないことを選択します。

百科事典を検索する