惑星状星雲とは|恒星の終焉が生むガス・プラズマの定義と特徴

惑星状星雲とは何か、形成過程・電離ガスの仕組み・多様な形の理由を分かりやすく解説。観測の見え方と最新研究も紹介。

惑星状星雲は、ガスやプラズマでできた星雲の一種です。これらは、ある種の恒星がその生涯の終盤に外層を放出して作ったもので、小型の光学望遠鏡で見ると、惑星のように見えることから「惑星状星雲」と呼ばれます。星自体と比べると寿命は短く、数千年から数万年程度で散逸します。

形成の過程

普通の質量(太陽程度〜数倍)の恒星は、核燃料を使い果たすと赤色巨星段階に入り、外層を強く吹き飛ばします。赤い巨星期の終わりに外層が排出され、中心核は露出して非常に高温になります。その中心核から放出された紫外線が周囲に残されたガスやプラズマを電離させます。電離したガスは特定の輝線(例:[O III]や水素の輝線など)を放つため、光学的に明るく観測されます。

構造と多様な形

- 形状の多様性:球状、楕円、環状、双極(バイポーラ)、点対称など、非常に多様な形態が見られます。

- 原因と仮説:なぜ形が多彩になるかについては完全には解明されていませんが、連星の影響や恒星の風の非対称性、磁場、回転、さらには放出時の角運動量分配などが関与していると考えられています。

- 中心星:多くの惑星状星雲の中心には高温の裸の核(将来の白色矮星)があり、これがガスを照らして輝線を作っています。

観測と解析

惑星状星雲は可視光でよく見えますが、赤外線や紫外線、電波でも重要な情報を与えます。スペクトルを解析することで、温度、密度、ガスの速度(ドップラーシフトから)、元素組成(炭素、窒素、酸素、ネオンなどの豊富さ)が調べられ、恒星の核合成や銀河の化学進化への寄与を評価できます。また、塵(ダスト)を含むものは赤外での放射も強く示します。

寿命と役割

惑星状星雲の可視的寿命は短く、数千~数万年程度で薄くなって観測できなくなります。しかしその間に恒星が作った重元素や塵を周囲の星間物質へ戻す重要な役割を果たし、次世代の星や惑星の材料となります。

呼称についての注意

「惑星状星雲」という名前は歴史的に小口径の望遠鏡で惑星に見えたことに由来するため誤解を招くことがあります(実際に惑星を作るものではありません)。このため学術的・一般的な呼称について議論があり、混同を避けるために表記や説明を工夫する場合があります。

観察のヒント

- 明るい惑星状星雲は小型の望遠鏡でも特徴的な色や形を観察できます。

- 望遠鏡やフィルター(例:O IIIやHα)を使うと、特定の輝線が強調されて構造がよく見えます。

惑星状星雲は、恒星進化の終盤と銀河化学進化を結ぶ重要な天体群です。観測と理論の両面から研究が進められており、今後も形状の起源や中心星の系構成など未解明の点が解き明かされていくでしょう。

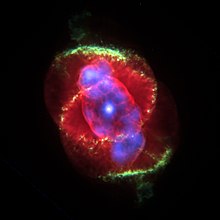

NGC 6543 キャッツアイ星雲

観察

惑星状星雲はあまり明るくない。どれも望遠鏡がないと見えないほど明るいものはありません。最初に発見されたのはダンベル星雲です。天文学者たちは、1800年代に最初の分光実験が行われるまで、これらの天体が何であるかを知りませんでした。ウィリアム・ハギンズは、プリズムを使って銀河を観察しました。彼は、銀河が星によく似ていることに気づきました。

彼がキャッツアイ星雲を見たとき、それは同じようには見えませんでした。彼は誰も見たことのない場所に発光線を見たのです。これは、誰も見たことのない元素のように見えたことを意味しています。科学者たちは、これは新しい元素かもしれないと考えました。彼らはそれをネブリウムと呼ぶことにしました。

その後、物理学者たちは、非常に密度の低い気体が別のものに見えることを示しました。彼らが見ていたガスは酸素であり ネブリウムではないことが判明しました

惑星状星雲の星はとても熱いです。しかし、あまり明るくはありません。これは、星がとても小さいということを意味しています。星がそこまで小さくなるのは、星が死にかけているときだけです。つまり、惑星状星雲は、星が死ぬ最後のステップの一つであるということです。天文学者は、すべての惑星状星雲が膨張していることを見ました。これは、星の外側の層が、星の寿命の終わりに宇宙に投げ出されることによって引き起こされることを意味していました。

NGC 2392 エスキモー星雲

.jpg)

NGC 7293、へリックス星雲

起源

太陽質量が8個以上の星は超新星になる。それ以下の質量の星は惑星状星雲を形成する。数十億年の進化の後、星は水素を持たなくなる。そのため、星の表面は寒くなり、コアは小さくなる。太陽のコアは約1,500万度です。水素がなくなると、コアが小さくなるため、約1億度のケルビンまで上昇します。

星の外層は、コアの熱のために大きくなり、はるかに冷たくなる。星は赤い巨人になる。コアはさらに小さくなり、熱くなる。1億Kになると、ヘリウムが炭素と酸素に融合し始めます。これが起こると、コアの縮小が止まる。ヘリウムの燃焼はすぐに炭素と酸素のコアを形成し、ヘリウムと水素の殻の両方がそれを取り囲んでいます。

核融合反応中のヘリウムはあまり安定していないため、コアは急速に成長したり縮んだりします。強い恒星風が、星の外層にあるガスやプラズマを外側に吹き飛ばします。これらのガスは、星のコアの周りに雲を形成します。ガスがどんどん星から遠ざかっていくと、より高い温度の深い層がどんどん送り出されていきます。ガスが3万ケルビン付近まで熱を帯びると、ガスが光り始めます。すると、その雲は惑星状星雲になっている。

数字と位置

私たちの銀河系には、2,000億個の恒星に対して、約3,000個の星雲が存在しています。星に比べて寿命が非常に短いため、星に比べて星雲の数はそれほど多くありません。星雲はほとんどが天の川の平面上にあり、天の川の中心に近づけば近づくほど増えていきます。

形状

惑星状星雲のうち、球状のものは2割程度しかありません(アベル39のようなもの)。残りは様々な形をしています。このような形をしている理由はよくわかっていません。それは、二次星の引力によるものかもしれません(例えば、連星系の場合)。第二の説は、星の近くに惑星があると、星雲の形が変わるのではないかというものです。第三の説は、磁場が星雲の形を変えるのではないかというものである。[1].

問題点

惑星状星雲を研究する上で問題となるのは、天文学者は星雲がどれくらい離れているかを常に計算できるわけではないということです。近いときには、膨張視差と呼ばれる手法を使って、どれくらい離れているかを推定しますが、これには時間がかかります。しかし、これには時間がかかります。もし近くにない場合は、どのくらい離れているのかを知る良い方法はまだありません。

関連ページ

質問と回答

Q: 惑星状星雲とは何ですか?

A: 惑星状星雲とは、ある種の恒星がその生涯の後半に形成した、ガスやプラズマからなる星雲のことを指します。

Q: 惑星状星雲はどのように見えるのですか?

A:小型の光学望遠鏡で見ると、惑星のように見えます。

Q: 惑星状星雲はいつまで続くのですか?

A:恒星に比べると長くはなく、数万年程度と言われています。

Q:普通の大きさの星が寿命を迎えると、どうなるのですか?

A: 赤色巨星期で星の外側の層が放出されます。

Q: 惑星状星雲はなぜこのような形になるのですか?

A:星の中心から放たれる紫外線が、星から放出されたガスやプラズマを電離させるためです。

Q: なぜ、惑星状星雲は互いに違う姿をしているのですか?

A:惑星状星雲が互いに異なって見える理由はよく分かっていませんが、連星、星風、磁場などが考えられます。

Q: なぜ一部の天文学者は、惑星状星雲を「球状星雲」と呼ぶようになったのでしょうか?

A: 21世紀初頭、惑星を作る原始惑星系星雲との混同を避けるために、一部の天文学者は「球状星雲」と呼ぶようになりました。

百科事典を検索する