アドリアン・ウィラート(Adrian Willaert):ルネサンス期フランドル出身のヴェネツィア派作曲家

ルネサンス期フランドル出身の作曲家アドリアン・ウィラート—ヴェネツィア派の基礎を築き、多声技法と宗教作品で音楽史に名を残した巨匠。

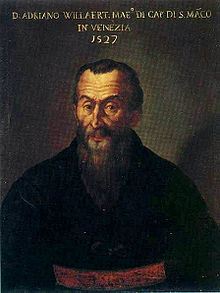

Adrian Willaert(発音:AH-dree-ahn VIL-art)は、ルネサンス期のフランドル地方の作曲家で、同時代の最も重要な作曲家の一人とされる。若くしてイタリアに渡り、余生をイタリアで過ごした。当時ヴェネツィアに住み、活動していた作曲家グループに属し、後に「ヴェネツィア派」と呼ばれる流れの形成に大きく寄与した。誕生年は約1490年頃と推定され、1562年にヴェネツィアで没した(没年は1562年12月7日とされる)。

生涯(概略)

ウィラートはフランドル地方で生まれ、若年期にイタリアへ渡った。イタリア各地で職を得て経験を積んだ後、1527年にヴェネツィアのサン・マルコ大聖堂(St. Mark's)で〈maestro di cappella〉(楽長)に任命され、この職を生涯務めた。この地位を通じて、教会音楽と世俗音楽の両面で高い水準の演奏・制作を推進し、ヴェネツィアを当時の音楽文化の中心地の一つへと押し上げた。

作品とジャンル

ウィラートはミサ曲、モテット、マドリガーレ(世俗声楽曲)、シャンソンなど多様なジャンルで作曲を行った。典礼曲と世俗曲の両方で高い技術を示し、印刷技術の普及と相まって作品は広く流布した。特にマドリガーレにおける情緒的表現やテクストへの細やかな配慮は高く評価されている。

音楽の特徴

- 対位法の熟練:フランドル楽派に根ざした高度なイミテーション技術(模倣唱法)を用い、複雑な多声音楽を精緻に構成した。

- テクスト重視の表現:歌詞の内容に応じて音楽的な表情を変える「ワード・ペインティング」の先駆的手法を示し、マドリガーレの発展に寄与した。

- 和声的・色彩的実験:当時としては大胆な半音的進行や色彩的な和声処理を用いることがあり、後の作曲家に影響を与えた。

- 編成と空間効果の先駆:後の「ポリキョラル(分離合唱)様式」への道を開くような合唱配置や対響効果の考察を行った点が指摘される(ここから後のガブリエーリらの発展につながる)。

教育者としての影響

サン・マルコにおけるウィラートの指導は多数の有能な弟子を育て、ヴェネツィアおよびそれ以降の音楽シーンに大きな影響を残した。代表的な弟子としてはシプリアーノ・デ・ローレ(Cipriano de Rore)や理論家であり音楽家のジョゼッフォ・ツァルリーノ(Gioseffo Zarlino)らが知られる。彼らを通じてウィラートの技法や美意識はイタリア全土、さらにはヨーロッパに広まった。

遺産と評価

ウィラートはフランドルの多声音楽の伝統をイタリア語圏に持ち込み、イタリアの声楽文化と結びつけることで新たな方向性を示した。彼の活動は「ヴェネツィア派」と呼ばれる音楽的伝統の基盤を築き、後の世代(ガブリエーリ兄弟やモンテヴェルディら)によるバロックへの流れへとつながった。また、作曲技法やテキスト表現の面で後世の作曲家や理論家に多大な示唆を与えたと評価されている。

代表的な録音・研究への入門

ウィラートの音楽は現代でも演奏・録音されており、彼のモテット集やマドリガーレ集をまとめたアルバムが入門として適している。音楽学の分野でも彼の対位法やテキスト設定、サン・マルコでの活動に関する研究が多数あるので、興味があれば専門書や学術論文を参照すると理解が深まる。

注:本稿はウィラートの主要な業績と影響を概説したものであり、個々の作品や詳細な年表については専門の文献・カタログを参照してください。

エイドリアン・ウィラート

ライフ

彼は現在のベルギーにあるブルージュで生まれたのかもしれない。彼の弟子の一人で、有名な音楽理論家となったジョゼフ・ザルリーノによると、ウィラールはまずパリに行き、法律を勉強したが、その後音楽を勉強することにした。パリでフランス王室礼拝堂の中心的作曲家であったジャン・ムートンと出会い、彼に師事した。ムトンは彼にジョスカンのような音楽を書くように教えた。ジョスカンの音楽は声部が互いによく真似をする非常に多声的な音楽であった。

1515年頃、ウィラエルトは初めてローマに行った。ローマ教皇庁の聖歌隊がウィラエルトの作曲した曲を歌っているのを見て驚いたという話があるが、これはおそらく真実であろう。合唱団は、当時有名だったジョスカンが作曲したものだと思ったらしい。しかし、若いウィラエルトは、自分が作曲者であることを告げると、聖歌隊はそれを信じず、二度と歌おうとしなかったという。

1515年7月、ウィラエルトはフェラーラの枢機卿イポリット1世デステのもとで働くことになった。イポリートは旅行好きで、しばしばウィラエルトや他の音楽家を連れてハンガリーなどに行き、1517年から1519年までの2年間をそこで過ごしたと思われる。1520年にIppolitoが亡くなると、WillaertはFerraraのAlfonso d'Este公のもとで働くようになった。1522年、ウィラエルトはアルフォンソ公の宮廷礼拝堂で仕事をすることになり、1525年までそこに留まった。

そしてウィラールは、当時ヨーロッパで最も重要な音楽の仕事を手に入れた。ヴェネチアのサン・マルコ教会のマエストロ・ディ・カペラ(音楽監督)になったのだ。それまでいた音楽監督があまり良くなかったので、ウィラールはその教会の音楽を再び素晴らしいものにしたのです。彼は死ぬまでその仕事を続けました。彼はとても有名で、若い作曲家たちがヨーロッパ中から彼のもとで学び、作曲家としてのあり方を学びました。

音楽スタイルと影響

ウィラールはルネサンス最大の作曲家の一人であり、ジョスカンの死からパレストリーナの時代にかけてのヨーロッパで最も重要な作曲家であった。

百科事典を検索する