老化とは生物学的定義と原因DNA損傷や自然選択の仕組みも解説

老化の生物学的定義と原因をやさしく解説 DNA損傷の蓄積と自然選択の仕組みが寿命に与える影響 遺伝子発現の時期と生殖の関係 分裂しにくい筋細胞やニューロンの老化も紹介

老化(エイジング)とは、時間の経過とともに個体に起こる全身的な変化の総称であり、身体的な機能や外見だけでなく、記憶・注意・感情などの心理的側面の変化も含む。人間では、老化は病気そのものではなく、疾患のなりやすさが増す背景過程と考えられている。

老化とは、老化をもたらす生物学的プロセスの総体を指す。なぜ動物(とりわけ人間)は老化するのかという問いには、進化と生物学の両面からの説明がある。

ある意味では、老化は生まれた瞬間から連続的に進んでいる。乳幼児期は細胞の分裂や成長はその速度が最も速く、思春期を境に成長は緩やかになり、成熟期を過ぎると回復力や予備能が次第に低下していく。

別のとらえ方では、年齢とともに死亡の可能性が高くなる(死亡ハザードが上昇する)段階をもって「老化が顕在化する」と言える。保険数理表は、人生の各段階における死亡確率を示し、これは保険会社が生命保険や年金の保険料を見積もる際にも用いられる。データからは、若年成人期の死亡確率が最も低く、女の子の場合は早ければ10代半ば(例えば14歳)で最小になることが知られている。生物学者(ピーター・メダワー、ジョージ・C・ウィリアムズなど)は、この時期が人類史において生殖に最も重要だった(あるいはその傾向が強かった)ためだと論じた。歴史的には生殖のピーク年齢が現在よりも低かったという前提に立てば、遺伝子は人生の異なる段階で発現することがあり、生殖を阻害する遺伝子の対立遺伝子があれば次世代へ伝わりにくい。その結果、この種の有害遺伝子は集団中で自動的に減る。したがって、自然淘汰は、生殖能力を低下させるような遺伝的効果を強く排除するが、生殖後に表れる不利益には相対的に弱く働く。

一方で人生の後半に表れる遺伝的欠陥は、子孫数にほとんど影響しないため集団全体には淘汰されにくい。さらに、私たちの細胞は生きている間にDNAの損傷を絶えず受け、修復はされるものの完全ではないため、時間とともに機能低下が進む。また、成人期には決して分裂しない、あるいはほとんど分裂しない細胞(骨格筋細胞や多くのニューロンなど)があり、これらは複製による若返りの機会が乏しいため、分子損傷や代謝負荷を蓄積しやすい。加えて、ハンチントン病のように人生の後半に発症する遺伝性疾患もある。進化的に遅れて作用する遺伝的影響と、生涯にわたる損傷蓄積という二つの要因が組み合わさって、私たちは老化していく。なお、原始人は老化するのではなく、個体は生殖によって世代交代し、種全体としては継続するという見方もできる。では、なぜ分裂能を持つ細胞でさえ損傷を蓄積するのか?現在の理解では複数の要因が関与し、完全な解はまだ得られていない。

進化から見た老化の説明

- 突然変異蓄積説(メダワー):生殖後に表れる有害変異は自然選択の目が届きにくく、集団に残りやすい。

- 拮抗的多面発現(ウィリアムズ):若くして生存や繁殖に有利だが、後年に不利益をもたらす遺伝子(早期の利益と晩年のコストを併せ持つ)が選ばれうる。

- 使い捨て体仮説(カークウッド):限られた資源を「生殖」か「体の維持」にどう配分するかの進化的トレードオフ。完全な修復・維持はコストが高く、結果として老化が避けられない程度に残る。

老化をもたらす主な生物学的メカニズム

- ゲノム不安定性とDNAの損傷:紫外線、放射線、代謝由来の活性酸素、複製エラーなどで損傷が生じる。細胞は修復機構(塩基除去修復、相同組換えなど)を持つが、完全ではないため損傷が蓄積する。

- テロメア短縮:分裂を重ねる細胞ではテロメアが短くなり、一定以下で増殖停止(細胞老化)やアポトーシスを誘発する。

- エピジェネティック変化:DNAメチル化やヒストン修飾のパターンが年齢とともに変化し、遺伝子発現が乱れる。これは「エピジェネティック・クロック」として生物学的年齢の指標にもなる。

- タンパク質恒常性の破綻:折りたたみ不全・凝集体の増加、プロテアソームやオートファジー機能低下により細胞機能が落ちる。

- ミトコンドリア機能低下:エネルギー産生効率低下と活性酸素増加が、さらに損傷を呼ぶ悪循環をつくる。

- 細胞老化(セネッセンス):分裂停止した老化細胞は、炎症性サイトカインなどを分泌(SASP)し、周囲の組織機能に悪影響を与える。

- 幹細胞の枯渇:組織の修復・再生能力が低下し、傷の治りが遅くなる。

- 間質・免疫・内分泌の変化:慢性炎症(いわゆる「インフラメイジング」)、免疫老化、ホルモン環境の変化が全身の機能に波及する。

なぜ分裂する細胞でも損傷がたまるのか

- DNA複製は高精度だが完全無欠ではなく、複製ストレスやエラーがわずかに残る。

- 修復機構には限界があり、同じ部位への反復損傷や複合損傷は修復が難しい。

- 代謝に伴う活性酸素や糖化反応など、日々の生理過程自体が損傷源になる。

- テロメア短縮により細胞周期が停止し、老化細胞が増えると組織環境が悪化してさらに損傷が促進される。

- 幹細胞ニッチの劣化や血中因子の変化が、分裂細胞の品質維持を難しくする。

ヒトの死亡率と統計の見方

- 年齢別死亡率は幼少期に高めで、思春期〜若年成人期に最小となり、その後指数関数的に増加する傾向がある。

- このパターンは自然選択が生殖期の生存・繁殖成功に最も強く作用するという進化的背景と整合的である。

- 保険や公衆衛生では、保険数理表は、年齢ごとのリスクを可視化し、個人・集団レベルの意思決定に用いられる。

老化と疾患の関係

老化は多くの慢性疾患の最大のリスク因子である。心血管疾患、2型糖尿病、変形性関節症、神経変性疾患などは、老化が進むにつれて発症リスクが高まる。特に、ハンチントン病のような遺伝性疾患は、遅発性に症状が現れるため、自然選択による排除が弱く働きうるという進化的説明とも一致する。

時間としての年齢と「生物学的年齢」

- 暦年齢(実年齢):生まれてから経過した時間。

- 生物学的年齢:組織や細胞の状態から推定される年齢。エピジェネティック・クロック、炎症マーカー、体力指標などが用いられる。

環境要因と生活習慣

- 紫外線、喫煙、過剰飲酒、睡眠不足、運動不足、極端な栄養バランスの偏りは損傷や炎症を増やし、老化を促進する。

- 適度な運動、十分な睡眠、バランスの取れた食事、ストレス管理、社会的つながりは、ミトコンドリア機能やタンパク質恒常性、免疫機能の維持に寄与する。

- カロリー制限や時間制限食、オートファジーを促す生活介入は、実験動物で健康寿命延長の効果が観察されているが、ヒトでの最適条件は個体差が大きい。

種差と老化の多様性

老化の速度と様式は種によって大きく異なる。例えば、ある種は腫瘍抑制やDNA修復が強固だったり、生活史戦略(繁殖年齢や回数)が異なるため、寿命や発症パターンが異なる。これは「なぜ老化が起こるのか」を理解するうえで進化的背景が不可欠であることを示している。

要点のまとめ

- 老化は、生涯にわたる損傷蓄積と、自然選択の強さが生殖期以降に弱まるという進化的事情が重なって生じる。

- DNAの損傷、テロメア短縮、エピジェネティック変化、ミトコンドリア機能低下、細胞老化などが主要なメカニズムである。

- 分裂細胞でも複製エラーや修復限界、代謝起源の損傷により劣化が進むが、その詳細はなお研究が続いている。

- 生活環境と行動は老化の速度に影響し、健康寿命の延伸に寄与しうる。

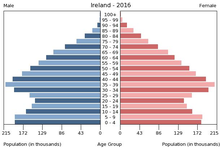

高齢化社会を示すアイルランドの人口ピラミッド2016

関連ページ

質問と回答

Q:加齢とは何ですか?

A:加齢とは、時間の経過とともに個体に起こる様々な変化のことです。生物では、成人後に起こるほとんどの身体的・心理的変化を含みます。

Q:老化とは何ですか?

A: 老化は、老化につながる生物学的プロセスです。時間が経つにつれて、細胞分裂や成長が徐々に遅くなります。

Q:なぜ動物(特に人間)は老化するのでしょうか?

A:この問いに対する答えはいろいろと考えられていますが、一つの説明は、人類の歴史上、生殖年齢のピークが現在より低かったことを示唆しています。生殖を妨げるような遺伝子の対立遺伝子は、次の世代に受け継がれる可能性が低くなるため、自然淘汰により生殖能力を低下させるような遺伝的影響はほとんど排除されることになります。さらに、私たちの細胞は時間とともにDNAに損傷を受けるため、年齢を重ねるにつれて徐々に体格が悪くなっていくのです。

Q: 原生生物は年をとるのですか?

A: いいえ。原生生物は分裂し、次の世代は前の世代と同じように良くなるのです。

Q: 保険数理表はどのように使われるのですか?

A:保険数理表は、人生の各段階における死亡の可能性を示したもので、保険会社が生命保険や年金の料率を査定する際に使用されます。

百科事典を検索する