認知症とは:原因・症状・早期発見と治療のポイントをわかりやすく解説

認知症の原因・症状から早期発見と治療のポイントまで、家族が知るべき対処法と予防策をやさしく解説。症状チェックと相談先も掲載。

認知症とは、人の考え方や日常生活での関わり方に影響を与える症状の病気のグループです。多くは脳の病変や脳の損傷に関連しています。代表的な症状としては、短期記憶の低下、心(思考や注意)、言語能力、運動や実行機能の障害などがあり、場合によっては患者の人格に変化が出ることもあります。認知症は、もともと持っていたスキルや知識が徐々に失われていく点で、学習障害や先天的な知的障害と異なります。高齢者に多くみられますが、若年で発症することもあります。治療や進行抑制が可能なタイプと、残念ながら現時点で根治が難しいタイプがあります。最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の約50~60%を占めます。ほかに、血管性認知症やレビー小体型認知症などがあります。

どのような人が発症するか

認知症は加齢と関連するリスクが高いですが、家族歴、生活習慣、頭部外傷、脳血管障害、慢性疾患(糖尿病・高血圧・脂質異常など)や、ある種の感染・代謝異常などもリスクになります。既往歴や薬の副作用、栄養状態(ビタミンB1やB12の欠乏)などで、可逆的に認知症様症状を呈する場合もあります。

主な認知機能の低下(典型的な症状)

- 記憶(特に新しい出来事を覚えられない)

- 判断力や意思決定能力の低下

- 時間・場所に関する見当識の障害(オリエンテーション低下)

- 問題解決や計画立案の困難

- 口頭でのコミュニケーション(言葉が出にくい、理解しにくい)

行動や性格の変化

- 食欲や嗜好の変化

- 身だしなみの低下や服装の乱れ(介助が必要になることがある)

- 興味や関心の喪失(アパシー)

- 日常生活動作の低下(家事ができなくなるなど)

- 性格や情緒の変化(不適切な行動、感情コントロールの低下、攻撃性や不安)

可逆性と不可逆性

認知症様症状の中には、原因を取り除けば改善する「可逆性」のものがあります。代表的な可逆原因には薬剤性の影響、代謝性異常(甲状腺機能低下、ビタミン欠乏)、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫などがあります。一方、アルツハイマー病などの神経変性疾患は現時点で不可逆性であり、進行を完全に元に戻すことは難しいとされています。元の文章では可逆例として、外傷に伴うものも挙げられていますが、重度の外傷性脳損傷は長期的な影響を残すことがあります。例えば、頭部や脳を傷つけた後のまん性軸索損傷も含まれ、医学的には外傷性脳損傷として知られています。

速い経過と遅い経過の例

クロイツフェルト・ヤコブ病のように数週間から数ヶ月という短期間で急速に進行するものもあります(クロイツフェルト・ヤコブ病は 認知症を引き起こします。プリオンが原因です)。一方で、アルツハイマー病や一部の慢性脳症、あるいはせん妄を繰り返した結果の認知機能低下は、数年かけて比較的ゆっくりと進行することがあります(脳症やせん妄のような他の型は、数年をかけて比較的ゆっくりと発症することがあります)。

主な原因(代表例)

- アルツハイマー病:神経細胞の変性により徐々に認知機能が低下します。

- 血管性認知症:脳梗塞や脳出血などの血管障害によるもの。

- レビー小体型認知症:幻視やパーキンソン症状を伴うことが多い。

- 腫瘍(例:グリオーマなど)や慢性硬膜下血腫(硬膜下血腫などが考えられます)

- アルコール関連(ウェルニッケ・コルサコフ症候群など。長期の過度なアルコール乱用が原因)

- 感染性や代謝性の原因(ウイルス性脳炎、薬剤性中毒や低栄養、肝不全・腎不全など)

- 薬剤の副作用(例:抗けいれん薬など)や中枢神経感染(髄膜炎のようなもの)

診断の進め方

まずは病歴、家族からの情報、身体診察、簡易認知機能検査(MMSE、MoCAなど)、神経学的検査を行います。血液検査で代謝異常やビタミン欠乏を検索し、頭部画像検査(CT、MRI)で脳萎縮や血管病変、腫瘍、慢性硬膜下血腫の有無を確認します。必要に応じて脳波、脳脊髄液検査、専門的な神経心理学的検査や外来での観察を行います。正確な診断は、治療方針や介護の計画立案に不可欠です。

治療とケアのポイント

- 原因に基づく治療:可逆原因があればそれを優先して治療(薬剤中止、ビタミン補充、手術など)。

- 薬物療法:アルツハイマー病ではコリンエステラーゼ阻害薬やNMDA受容体拮抗薬(メマンチン)などが用いられ、進行を遅らせる効果が期待されることがあります。

- リハビリテーション:認知リハビリ、作業療法、言語療法、理学療法で機能低下を補い、自立度を維持する介入が有効です。

- 行動・心理症状への対応:環境調整、行動療法、必要時は薬物管理(抗精神病薬や抗うつ薬の慎重使用)を検討します。

- 家族支援と介護計画:介護負担軽減のための支援(訪問介護、デイサービス、地域資源の活用)、法的・経済的な準備(後見、財産管理など)も重要です。

予防と生活上の工夫

- 心血管リスクの管理:高血圧、糖尿病、脂質異常、喫煙の改善は脳の健康維持に寄与します。

- 適度な運動、バランスのとれた食事、十分な睡眠、社会的交流、知的活動(読書や趣味など)を続けることが推奨されます。

- 口腔ケアの重要性:最近の報告では口腔内の健康とアルツハイマー病の関連が指摘されています(サイエンスデイリーの記事で、ノルウェーの研究が紹介されています)。日常的な口腔ケアは全身の感染予防とともに認知機能維持にもつながる可能性があります。

受診の目安・注意点

- 日常生活が以前より困難になった、物忘れが進んでいる、時間や場所がわからなくなる、性格や行動が変わった、といった変化に気づいたら早めに医療機関を受診してください。

- 急に意識が混濁する、数日で著しく悪化する、発熱や感染症の兆候がある場合は緊急受診が必要です(例えば、一部の感染性疾患や代謝異常、薬剤反応などで急性のせん妄や認知機能低下を起こすことがあります)。

社会的・歴史的な例

歴史的に認知症で苦しんだとされる著名人として、チリの指導者アウグスト・ピノチェトや、公民権運動家のローザ・パークスなどが挙げられることがあります。これらの例はいずれも個別の診断と経過を慎重に評価する必要があることを示しています(原文の記載を含めています)。

最後に

認知症は原因や経過が多様な症候群です。早期発見・早期対応により、改善が見込めるケースや進行を遅らせ、生活の質を保てるケースが多くあります。気になる変化があれば、まずはかかりつけ医や専門医に相談し、適切な検査と支援を受けてください。

(参考・補足)長期のアルコール乱用に関連する認知症としては、しばしばウェルニッケ・コルサコフ症候群が関係しており、重度のアルコール摂取やアルコール依存症の経歴がある場合は注意が必要です。

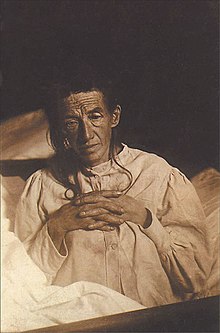

1901年にアロイス・アルツハイマーがアルツハイマー病と表現した患者、オーギュスト。アルツハイマー病は一般的に認知症と関連しています

関連ページ

- アルツハイマー病

- 血管性認知症

- 髄膜炎

- 脳炎

- 原発性中枢神経系リンパ腫

質問と回答

Q:認知症とは何ですか?

A:認知症とは、人の考え方や関わり方に影響を与える病気群のことで、脳に起こった病気やダメージが関係していると言われています。短期記憶、心、言語、運動能力に影響を与えることが多く、人格の変化を引き起こすこともあります。

Q:認知症になりやすいのはどんな人ですか?

A:認知症は高齢者に多くみられますが、若い人でもかかることがあります。最も多いのはアルツハイマー型認知症で、全体の50~60%を占めています。

Q:認知症に伴う症状にはどのようなものがありますか?

A: 認知症に関連する症状としては、意思決定能力、判断力、時間や空間における方向性、問題解決、言語コミュニケーションなどの悪化が挙げられます。行動面では、食事の困難、着替えの問題(介助が必要)、以前は楽しんでいた活動への興味の喪失、家事の困難などがあります。

Q: 回復可能な認知症はあるのですか?

A: はい、認知症には可逆的なものもあります。頭や脳に損傷を受けた後に起こるびまん性軸索損傷(医学的には外傷性脳損傷)やプリオンによって引き起こされるクロイツフェルト・ヤコブ病が可逆的な原因として挙げられます。

Q: 不可逆的な認知症の原因にはどのようなものがありますか?

A:アルツハイマー病や多発性脳梗塞のような難病が原因です。また、アルコール依存症によるウェルニッケ・コルサコフ症候群や、神経膠腫によるものも知られています。代謝的な原因としては、肝不全や腎不全、慢性硬膜下血腫、ウイルス性脳炎につながる髄膜炎などの脳感染症、抗けいれん薬による薬物毒性、ノルウェーのベルゲン大学での最近の研究によると、口腔内の健康状態の悪化が考えられます。

Q:認知症の治療法はあるのですか?

A: ある種の認知症は、可逆的か不可逆的か、またその根本的な原因によって異なりますが、ある程度は治療することが可能です。

百科事典を検索する