ユーロとは?通貨の歴史・紙幣と硬貨の特徴・導入国一覧

ユーロの誕生と歴史、紙幣・硬貨の特徴や導入国一覧、導入条件まで図解でわかりやすく解説する完全ガイド

ユーロとは、ユーロ圏の国々の通貨(お金)のことです。通貨記号は€、国際通貨コードはEURです。1ユーロは100セント(英語: cent)に分かれており、日本語では一般に「セント」と呼ばれます(複数形・単数形の表現は言語によって異なります)。

成立と導入の経緯

ユーロは1999年1月1日に会計通貨(電子決済や為替レートの共通化)として創設されました。紙幣と硬貨による現金は2002年1月1日に流通を開始し、当初は各国の旧通貨と併用する移行期間が設けられました。最終的に2002年2月末までに旧通貨が順次引き下げられ、ユーロが現金通貨として主に使われるようになりました。

ユーロ導入国の変遷(主な年)

最初の段階(1999年)は会計通貨として11か国が参加し、2001年にギリシャが加わって現金導入時(2002年)には12か国となりました。その後の主な拡大は次の通りです。

- 2007年:スロベニア(13か国目、現金は2007年1月1日から)

- 2008年:キプロス、マルタ(14・15か国目)

- 2009年:スロバキア(16か国目)

- 2011年:エストニア(17か国目)

- 2014年:ラトビア(18か国目)

- 2015年:リトアニア(19か国目)

- 2023年:クロアチア(20か国目)

※現在(記事作成時点)では20か国がユーロを公式通貨として使用しています。また、モンテネグロやコソボなど一部の非EU地域は公式な合意なしにユーロを事実上採用しています。

紙幣(ユーロ紙幣)の特徴

- 額面は7種類:5、10、20、50、100、200、500ユーロ(色は概ね、5=グレー、10=赤、20=青、50=オレンジ、100=緑、200=黄、500=紫)。

- 紙幣はユーロ圏全体で共通デザイン(片面・両面とも国による差はない)。デザインにはヨーロッパ各時代の建築様式(窓・門・橋など)が描かれています。

- 偽造防止のためホログラム、透かし、セキュリティスレッド、マイクロ文字、手触りで識別できる凹凸などの技術が採用されています。近年は「エウロパ(Europa)」シリーズという2世代目の紙幣が順次導入され、さらに高度なセキュリティ機能が付加されています。

- 500ユーロ札については、偽造・マネーロンダリング懸念などを理由に発行停止(新券の製造中止)が決定され、現在は新しい500ユーロ紙幣の発行は行われていません。ただし既存の500ユーロ札は法定通貨として引き続き有効です。

硬貨(コイン)の特徴

- 硬貨は8種類:0.01、0.02、0.05、0.10、0.20、0.50ユーロ(セント硬貨)、および1ユーロ、2ユーロのコイン。

- 各硬貨は「共通の裏面(発行国にかかわらず共通)」(額面と地図など)と「国別の表面(各国が独自デザインを用いる)」を持ちます。つまり、表(国別面)は鋳造した国ごとのシンボルや肖像が入りますが、どの国で作られた硬貨もユーロ圏全体で法定通貨として使用できます。

- 硬貨の鋳造は各国の造幣局が行い、年号や造幣局マークが入ります。収集用の限定コイン(記念硬貨)も多く発行されています。

ユーロ圏での取り扱い・実務上の注意

- ユーロはユーロ圏(ユーロを導入した国々)で共通通貨として使われますが、加盟国の中にはまだユーロを採用していない国もあります。欧州連合(EU)に加盟した国でも、一定の経済的条件(下記の収斂基準)を満たすまでは導入されません。

- 小銭の扱いは国によって実務慣行が異なり、例えば端数の処理(四捨五入)や店での硬貨の受け取り方に差があります。観光時は小銭を用意しておくと便利です。

- ATMやクレジットカードでの引き出し・決済が広く普及しています。為替手数料やATM手数料に注意してください。

ユーロ導入の条件(マーストリヒト基準・収斂基準)

EU加盟国がユーロを導入するには、以下の主要な基準(収斂基準)を満たす必要があります(要約):

- 物価の安定:インフレ率がユーロ圏の上位3か国の平均に近いこと。

- 財政の健全性:政府財政赤字がGDP比で3%以下、政府債務が60%以下、または債務比率が十分に改善していること。

- 為替の安定:欧州為替相場メカニズム(ERM II)に少なくとも2年間参加し、著しい為替変動がないこと。

- 長期金利の収斂:公的長期金利がユーロ圏の安定した国々に近い水準であること。

- 法的要件:国内法がユーロ導入に適合していること(中央銀行の独立性など)。

その他の補足情報

- ユーロは世界で最も取引される通貨の一つで、国際決済や外貨準備通貨として重要な地位を占めています。

- 一部のEU加盟国や海外領土では特別な取り扱いや例外があります(フランスの海外県などはユーロを使用)。

- 現在の最新動向(導入予定や加盟状況など)は時期によって変わるため、導入を検討する国や旅行者は最新の公式情報(欧州中央銀行や各国中央銀行・政府の発表)を確認してください。

(注)本文中の国名や年は主な導入年を示しています。詳細な年表や各国の法的手続き・例外については、公式資料での確認を推奨します。

ユーロコインと紙幣。

シンボル

ユーロのシンボルは、ギリシャ文字のイプシロン(E)に2本の水平線を引いたものです。

ラテン語の大文字Cに等号(=)をつけたものと見る人もいます。

単純にユーロと書くのもご法度です。特に記号が作れない場合や、納得のいく結果が得られない場合に便利です。

ユーロ圏のメンバーは

- オーストリア

- ベルギー

- キプロス

- エストニア

- フィンランド

- フランス

- ドイツ

- ギリシャ

- アイルランド

- イタリア

- ラトビア

- リトアニア

- ルクセンブルク

- マルタ

- ネザーランド

- ポルトガル

- スロバキア

- スロベニア

- スペイン

これらの国々は、経済通貨同盟(EMU)を形成しています。

EUに加盟していなくても、ユーロは使われている通貨でもあります。

- 1) この国は自身のミントを印刷します

- 2) この国は非公式なユーロを使用します

他の多くの国の通貨は、正確にはユーロと同じではありませんが、ユーロに

「ペッグ」されてい

ます(縛られています)。

- カーボベルデのエスクード

- コモロフラン

- 中央アフリカCFAフラン

- 西アフリカCFAフラン

- フランス太平洋地域CFPフラン

- ボスニア・ヘルツェゴビナコンバーチブルマーク

- ブルガリアレフ

- ハンガリー

- デンマーククローネ

公式カラーのユーロシンボル

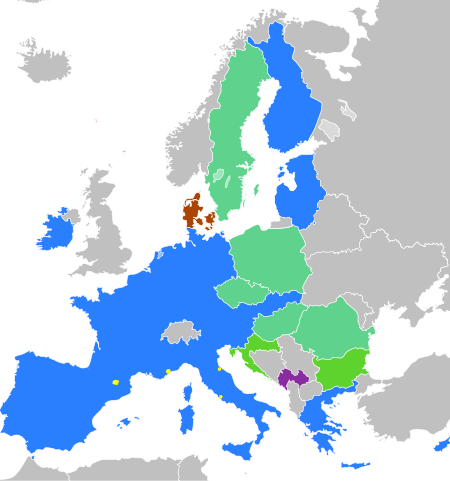

2015: EUユーロ 加盟国 (19) ユーロ圏加盟義務のあるEU加盟国 (7) ユーロ圏参加をオプトアウトしているEU加盟国 (2) 発行権のあるEU圏外の国 (4) その他EU以外のユーロ利用国 (2)

質問と回答

Q:ユーロ圏の国々の通貨は何ですか?

A:ユーロ圏の国々の通貨は「ユーロ」です。

Q:ユーロには何種類の紙幣がありますか?

A:ユーロには7種類の紙幣があり、それぞれ色、大きさ、額面が異なります。

Q: ユーロで使える8種類の硬貨は何ですか?

A:0.01ユーロ、0.02ユーロ、0.05ユーロ、0.10ユーロ、0.20ユーロ、0.50ユーロ、1ユーロ、2ユーロの8種類の硬貨が用意されています。

Q:12カ国がユーロ紙幣と硬貨を唯一の貨幣として採用したのはいつですか?

A: 2002年に12カ国がユーロ紙幣とユーロ硬貨を自国の通貨として採用しました。

Q:各国のユーロ硬貨のデザインに違いはあるのですか?

A:はい、硬貨の片面はその国独自のもので、もう片面は裏面にその国特有の記号がありますが、ユーロ圏で鋳造されたすべての国で共通です。

Q: スロベニアはいつからユーロを使うようになったのですか?

A: スロベニアは2006年にユーロを公式通貨として採用し、ユーロ使用の一部となりました。

Q: ヨーロッパで新しくユーロを導入する予定の国はありますか?

A:はい、2004年5月にEUに加盟した10カ国がユーロを導入する予定です。ただし、その前に経済が安定していることを示すいくつかの条件を満たす必要があります。

百科事典を検索する