光度曲線(ライトカーブ)とは?天文学の定義・種類・観測・解析

光度曲線とは何かを初心者にも解説:定義・周期/非周期の種類、観測手法、解析で分かる星や超新星の性質まで詳しく紹介。

光度曲線とは、天文学において、ある天体や地域からの光の明るさを一定時間ごとに表したグラフのことです。光は通常、特定の周波数間隔または帯域にある。光度曲線には周期性があり、規則的なパターンで繰り返されます。例えば、日食の連星やケフェイド変光星など。光度曲線には、非周期的なものもあります。つまり、パターンがなく不規則なものです。例えば、新星、変光星、超新星、マイクロレンズ現象などの光度曲線が挙げられます。光度曲線の研究は、他の観測と合わせて、光度曲線を生み出す物理過程について多くの情報を与えたり、光度曲線に関する物理理論を制約したりすることができます。

光度曲線の主な種類

- 周期的変光:一定の周期で明るさが変わるもの。代表例はケフェイド変光星、RRライエ星、Mira型巨星、食連星など。周期と振幅は内部構造や軌道パラメータを反映します。

- 準周期的・半規則的変光:おおむね繰り返しがあるが、周期や振幅が変動するもの。若い星や長周期変光星などに見られます。

- 非周期的(突発的)現象:予測できない大きな変動を示すもの。新星や超新星、星周物質の衝突やマイクロレンズなどが含まれます。

- トランジット・減光:惑星の通過などで一時的に光度が低下する現象。深さと形状から惑星半径や軌道傾斜角を推定できます。

観測方法と実務

- フォトメトリー(Photometry):光度を測る標準的手法。口径に応じた望遠鏡でフィルター(例:UBVRI、SDSS系)を用い、時間ごとの明るさを記録します。

- 差分フォトメトリー:比較星と比べて変化を測ることで、大気変動や装置ドリフトを低減します。長時間連続観測で有効です。

- PSFフォトメトリー / 開口フォトメトリー:密集場ではPSFフィッティング、孤立天体では開口(アパーチャ)法が使われます。

- 観測計画の重要点:サンプリング間隔(カデンシ)、観測期間、波長帯、S/N、校正(フラット、ダーク、バイアス)、絶対較正に使う標準星の確保などを設計します。

- 地上 vs 宇宙:地上は天候と大気揺らぎの影響を受ける一方、宇宙望遠鏡(例:Kepler、TESS)は高精度で連続観測が可能です。

解析手法(代表例)

- 周期解析:フーリエ変換やLomb–Scargle周期図を使って周期成分を探します。非等間隔データに有効なのはLomb–Scargleです。

- 位相折り(Phase folding):得られた周期でデータを重ね合わせ、平均的な光度曲線形状を作ります。

- トランジット検出:Box Least Squares(BLS)など、短時間の減光を検出するための手法があります。

- モデルフィッティング:食連星なら光度曲線モデル(例:幾何学モデルやPHOEBEのようなコード)を、超新星なら光度曲線テンプレート(例:SALT2)でフィットして物理量を推定します。

- 機械学習・統計的手法:大量のサーベイデータではクラスタリングや分類器で変光源の種類を自動分類します。ガウス過程はノイズやトレンドのモデリングに便利です。

光度曲線から分かること(応用)

- 変光星の周期と振幅から、内部構造や進化段階の手がかりが得られる(例:ケフェイドの周期・光度関係は距離測定に使われる)。

- 食連星の光度曲線形状から軌道傾斜角・相対半径・溢出・星面輝度分布を推定でき、分光と組合せれば質量や半径も求められる。

- 超新星の光度曲線は爆発エネルギー、放射化した物質量や降着物の存在を示す。超新星タイプの分類にも有効。

- 惑星トランジットの深さと形状から惑星半径、軌道要素、時に大気の痕跡(複数波長での差)を調べられる。

- マイクロレンズの曲線はレンズ質量や位置、場合によっては惑星の検出につながる。

注意点と限界

- 観測ウィンドウとエイリアシング:不均一な観測間隔や季節的な欠測が周期推定を誤らせることがあります。

- 系統誤差(システマティック):大気透過や検出器の感度変化、背景光の変動などにより誤差が導入されます。差分的な校正やトレンド除去が必要です。

- 雑音対策:検出閾値や偽陽性率の扱いに注意。多数検定やバイアスに配慮する必要があります。

- 多波長観測の重要性:単一波長だけでは温度変化や色の情報が不足するため、複数フィルターでの観測が物理解釈を助けます。

代表的な観測プロジェクト・データ源

- 長期間かつ大規模な光度曲線データを提供するサーベイ(例:OGLE、ZTF、Kepler、TESS、Gaiaなど)。

- 各種アーカイブやカタログから公開データを取得して解析を行うことができます。初心者は既存のデータセットで手法を学ぶのが有効です。

まとめ

光度曲線は天体の時間変化を直接に示す強力な手段であり、変動の種類に応じた観測設計と解析手法が必要です。適切な校正・ノイズ処理・周期検索・モデルフィッティングを組み合わせることで、天体の物理特性や進化、距離スケールまで幅広い科学的成果が得られます。

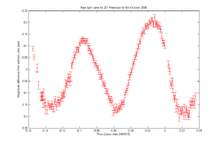

マウント・ジョン大学天文台で2006年10月6日に撮影された画像をもとに作成した、小惑星201ペネロペの光度曲線。1回転強(3.7474時間)を示している。

プラネトロジー

惑星の研究では、小惑星や月、彗星核の自転周期を調べるために、光度曲線を利用することがあります。地球から見ると、多くの天体はとても小さく、どんなに強力な望遠鏡でも天体をはっきりと見ることはできません。そこで天文学者は、天体が一定期間内に出す光の量、つまり光度曲線を測定する。グラフのピークとピークの間の時間が、その天体の自転周期になります。明るさの最大値と最小値の差、つまり光度曲線の振幅は、天体の形や表面の明るい部分と暗い部分が原因となっていることがあります。例えば、異形の小惑星の光度曲線は山が多く、球形の天体の光度曲線は平坦であることが一般的です。また、光度曲線が長い期間にわたるものを「経年光度曲線」と呼びます。

植物学

植物学では、光の明るさに対する葉や藻の光合成の反応を示すのが光度曲線です。曲線の形状は、制限要因の原理を表している。低照度では、光合成の速度はクロロフィルの量と光に依存する反応の効率によって制限される。より高い光量では、RuBisCO(酵素)の効率と二酸化炭素の量によって制限される。グラフ上で、この2本の異なる線が交わる点を光飽和点と呼ぶ。これは、光に依存する反応が、光に依存しない反応で使われるよりも多くのATPとNADPHを作り出しているところである。光合成は周囲の二酸化炭素濃度によっても制限されるため、光度曲線はしばしば数種類の一定二酸化炭素濃度で繰り返される。

百科事典を検索する