アタナシオス(アタナシウス)信条とは—起源と意義、三位一体を明確化したキリスト教信条

アタナシオス(アタナシウス)信条の起源と意義をやさしく解説 三位一体を明確化した古代の信仰告白を、ガリア起源説やラテン語テキスト、ニカイア信条との関係、アリウス主義やフィリオクェまで網羅 作者論争や西方教会での受容、現代との関連も紹介 Quicumque vultにも触れる 最古写本やルターの評価も

アタナシウス信条は、キリスト教の信仰声明であり、伝統的にはQuicumque vult(ラテン語で「救われたいと望む者はだれでも」の意、文頭語)とも呼ばれます。初期教会の中でも特に西方において、三位一体とキリスト論を精緻かつ体系的に定式化した重要な信条のひとつで、6世紀から主に西方教会で用いられてきました。今日の公的礼拝では頻繁には唱えられませんが、ニカイア信条や使徒信条が広く用いられる一方で、アタナシウス信条はルター派や聖公会などで三位一体主日に朗唱されるなど、教理上の参照点として価値を保ち続けています。

起源と作者に関する見解

9世紀頃から、この信条はアレクサンドリアの聖アタナシオス(アタナシウス)が著したと考えられてきました。アタナシオスは4世紀にエジプトに住み、アリウス派との論争で三位一体教義を擁護した人物として名高いのですが、今日では彼の著作ではないという見解が学界の通説です。その主な理由は次の通りです。

- 原文はラテン語で書かれているのに対し、アタナシオス本人は主としてギリシャ語で著述していた。

- アタナシオス自身も、彼の同時代人も、この信条について一切言及していない。

- 本文中には、アタナシオスの死後に本格化した神学論争(特にキリストの二性や聖霊の発出をめぐる問題)を前提とする表現が見られる。

今日では、多くの研究者がこの信条を500年前後のガリア(現在のフランス周辺)で成立したと見なしています。その神学的表現は、ミラノの聖アンブローズやカバのアウグスティヌスの著作に近く、レランス修道院を中心とする伝統と響き合います。現代の歴史学の学者J.N.D.ケリーは、しばしば候補に挙がる「聖ビンセント・オブ・レランス」を直接の作者と見ることには慎重であるものの、ガリア南部レランス周辺で作られた可能性が高いと論じています。具体的な作者候補としては、アルルのカエサリウス(カエサルス)などが挙げられます。

伝承の面では、現存する最古のアタナシウス信条の写本は、8世紀後半のものとされ、すでに西方教会で広く受容されていたことを示唆します。

本文の構成とキーワード

信条の冒頭はラテン語で「Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est, ut teneat catholicam fidem.」と始まります。一般に「救われたいと望む者は誰でも、まず何よりも正統(普遍的)信仰を保たねばならない」と訳され、信仰の重要性と普遍性を力強く宣言します。

本文は大きく二部構成で、前半が三位一体、後半がキリスト論(キリストの位格と二性)を扱います。前半では、父・子・聖霊の三位格を「混同せず、分割せず」に告白しつつ、次のような対句的で均衡のとれた定式を用いて、唯一神信仰と三位の区別を同時に明確化します。

- 本質は一つ、栄光は等しく、威光は共に永遠である。

- 父は不生、子は父から生まれ、聖霊は父から(西方伝統では「父と子から」)発出する。

- 三者はいずれも不造(非被造)・無限・全能・主なる神であるが、「三人の神」ではなく「唯一の神」である。

ここで西方教会の伝統に従い、聖霊が「父と子から」出ると告白する、いわゆるフィリオクの表現が採用されています。これは、とりわけ東西教会の神学的相違に関わる重要な箇所です。

後半では、イエス・キリストが「完全な神であり、完全な人」であることを告白し、彼のうちに「二つの本性(神性と人性)」が「混合・変化・分割・分離なしに」一つの位格において結ばれていると述べます。これはキリスト論的異端(ネストリウス主義やエウティケス主義など)を退けるための定式であり、救いの働き(受難・十字架・復活・昇天)を担うのが、この一人のキリストであることを強調します。結語では、終末の審判に触れ、「善を行った者は永遠のいのちへ、悪を行った者は永遠の火へ」という伝統的な表現で締めくくられます。

歴史的背景と論争への応答

アタナシウス信条は、三位一体の神学を簡潔に述べるだけでなく、異端とされた立場に対して体系的に応答します。前半は特にアリウス主義(子を被造物とみなす立場)を明確に否定し、父と子と聖霊の同等性・同永遠性を断言します。後半は、キリストの二性をめぐる5世紀以降の論争に対応し、正統理解を簡潔な定式で提示します。このように本信条は、西方教会における教理教育・按手準備・異端識別の指針として機能してきました。

典礼での用法と現代的評価

アタナシウス信条は、中世以降の西方典礼、とりわけ修道院や司祭の時課で朗唱され、しばしば日曜日に用いられました。近現代の典礼改革以降、公的礼拝で朗唱される機会は減りましたが、ルター派や聖公会では三位一体主日などに用いられる例があります。神学教育や信仰綱領としての権威は、依然として伝統派の教会で高く評価されています。

マルティン・ルターは、教会の「三信条」として、使徒信条・ニカイア信条・アタナシウス信条を重視しました。なお、テ・デウムは古代からの荘重な賛歌であって信条そのものではありませんが、同時代の礼拝で広く歌われ、信条と並んで信仰を告白する働きを担ってきました。

補足事項(誤解されやすい点)

- 「三位一体について語った最初の信条」ではありません。ニカイア・コンスタンティノポリス信条(通称ニカイア信条)など、より早期の公会議信条も三位一体を告白しています。本信条は、その理解を最も詳細に、かつ対句的・教理問答的にまとめた古典的文書として特長があります。

- 本文冒頭と結語には、救済に関する厳格な表現(いわゆる「断罪条項」)が含まれます。多くの教会はこれを、教理の重要性を強調する古典的修辞として文脈的に理解しています。

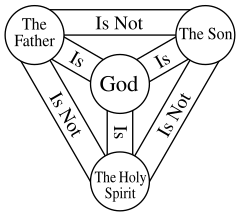

アタナシオン信条の前半を基にした三位一体の関係図。

質問と回答

Q:アタナシウス信条とは何ですか?

A:アタナシウス信条は、キリスト教の信仰声明で、Quicumque vult(誰でも望むと訳される)とも呼ばれ、三位一体について語ったもので、6世紀から使用されています。

Q:誰が書いたと考えられているのですか?

A:当初は聖アタナシウスが書いたと考えられていましたが、原典がラテン語であるのに対し、アタナシウスは主にギリシャ語で書いており、また彼や彼と同時代に生きた人々も言及していないなどの理由から、今日ではこの見解はほぼ誤りであると考えられています。

Q: 作者と思われる人物は誰ですか?

A: ミラノの聖アンブローズ、ヒッポのアウグスティヌス、レランスのヴァンサンなどが考えられますが、J.N.D. Kellyは、ヴァンサンは著者ではなく、同じガリア南部のレランス出身で、アルルのケサリウスも可能性があると示唆しています。

Q: 現存する最古の写本はいつ作られたのですか?

A: 現存する最古の写本は8世紀後半に作成されたものです。

Q: 信条は何を説明しているのですか?

A: 信条は、アリウス主義のような立場に対抗するために三位一体を説明し、フィリオク節を含んでいます。

Q:マルティン・ルターはどのように言及したのですか?

A: マルティン・ルターは、ニカイア信条(Credo in unum deum)、テ・デウム(Te Deum Laudamus)、アタナシオン信条の3つの信仰声明があると言い、それらを総称してそう呼んでいました。

Q: どのように始まるのですか?

A: 信条は "Whoever wants... "で始まります。

百科事典を検索する