重合体(ポリマー・高分子)とは定義・仕組み・種類・例の基礎知識

ポリマーとは何かをやさしく解説 モノマーと重合の仕組みから天然高分子と合成ポリマーの違い ホモポリマーと共重合体の分類 代表例のセルロースやデンプンまで基礎を網羅 天然例はタンパク質や核酸 ゴム 繊維 合成例はプラスチック 分子構造の直鎖 分岐 架橋も理解

ポリマーとは、モノマーと呼ばれる小さな分子がたくさん集まってできた分子のことです。「ポリマー」という言葉は、ギリシャ語で「多くの」を意味する「ポリ(poly)」と、「単位」を意味する「メル(mer)」に分解できます。これは、ポリマーの化学組成が、同じまたは異なる多くの小さな単位(モノマー)が結合してより大きな分子になっていることを示しています。モノマー同士を結合させてポリマーを作る化学反応を重合といいます。ポリマーは日本語では「高分子」とも呼ばれ、繰り返し単位(リピートユニット)が多数連なる鎖(チェーン)として表され、[-CH2-]n のように n(重合度)で長さを表すことがあります。

高分子には天然のものと人工(合成)のものがあり、生物が体内で合成するものを「生体高分子」と呼びます。タンパク質にはポリペプチド分子があり、これは様々なアミノ酸のモノマー単位から作られた天然の高分子です。核酸は数百万個のヌクレオチド単位からなる巨大な天然高分子です。セルロースやデンプン(炭水化物の2種類)も、グルコピラノースのモノマーがさまざまな形で結合してできた天然ポリマーです。ゴムはポリマーの混合物です。プラスチックは人工のポリマーです。多くの繊維はポリマーでできています。たとえば、天然ゴムはcis-1,4-ポリイソプレンというポリマーで、硫黄架橋(加硫)により弾性や耐久性が向上します。

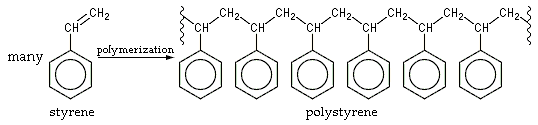

ポリマー中のモノマーと呼ばれる「単位」がすべて同じであれば、そのポリマーは「ホモポリマー」と呼ばれます。ホモポリマーは、そのポリマーが作られたモノマー名の前に接頭語poly-を付けて命名されます。例えば、スチレンのモノマー分子を結合させて作られたポリマーは、ポリスチレンと呼ばれています。

モノマーがすべて同じでない場合、そのポリマーは「共重合体」または「ヘテロポリマー」と呼ばれます。

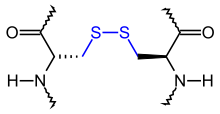

多くの高分子分子は、モノマー単位がリンクしている鎖のようなものです。高分子分子は、直鎖であったり、主鎖から分岐していたり、鎖間で架橋していたりします。架橋の例として、ポリペプチド鎖中の2つのシステインアミノ酸ユニット中のスルフヒドリル(-S-H)基が結合してジスルフィド橋(-S-S-)を作り、鎖を結合させることができる。

重合の仕組み(どのようにポリマーはできる?)

- 連鎖成長(付加)重合:不飽和結合(例:エチレン、スチレン、アクリレートなど)をもつモノマーが、開始→成長→停止の段階で一気に鎖を伸ばします。ラジカル、カチオン、アニオン、配位(Ziegler–Natta、メタロセン)などの機構があります。

- 段階成長(縮合・付加)重合:官能基同士(例:-COOH と -OH、-NH2)が段階的に反応し、しばしば水やメタノールなどの副生成物を除去しながら高分子になります。ナイロン、ポリエステル、ポリカーボネートなどが代表例です。

- 環開環重合:環状モノマーを開いて重合する方法。ポリ乳酸(PLA)やポリエーテル、ポリアミドの合成で重要です。

重合度(DP)が大きいほど分子量が高くなり、強度や粘度などの性質が大きく変わります。制御重合(例:ATRP、RAFT)により分子量や末端、ブロック構造を精密に設計できます。

共重合体の種類と特徴

- 交互(アルタナティング):A-B-A-B…の順序。規則性が高く、物性が均一になりやすい。

- ランダム:AとBが確率的に並ぶ。加工性や耐衝撃性の調整に用いられる。

- ブロック:AAAA…BBBB…のようにブロックが連なる。SBSやSEBSなどの熱可塑性エラストマーが好例。

- グラフト:主鎖に枝のように別モノマー鎖が結合。接着性や相溶化に利用。

代表例:SBR(スチレン-ブタジエンゴム)、ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)、EVA(エチレン-酢酸ビニル)など。モノマー配合比やブロック長により、硬さ、透明性、耐熱性が自在に調整できます。

分子構造と形態

- 直鎖・分岐・架橋:直鎖は可塑性が高く、分岐(例:LDPE)は密度や結晶化度が下がり柔らかくなります。架橋(熱硬化や加硫)は三次元ネットワークを作り、熱で溶けなくなります。

- スター、コーム、ネットワーク:特殊形状は溶融粘度や自己組織化、ゲル形成に影響します。

- 立体規則性(タクティシティ):等规・間规・無规の違いは結晶化度や融点に影響(例:等規PPは結晶性・高強度)。

- 結晶性/非晶性:結晶性ポリマーは明確な融点(Tm)を持ち剛性が高い傾向、非晶性は透明で衝撃に強いことが多い。

物性のキーワード

- ガラス転移温度(Tg):これより下では硬く脆く、上ではゴム状に。非晶性樹脂(PC、PMMAなど)で重要。

- 融点(Tm):結晶性樹脂が溶融する温度(PE、PP、PETなど)。

- 分子量と分散(PDI):数平均(Mn)・重量平均(Mw)の比が物性と加工安定性を左右。

- 機械特性:弾性率、降伏強度、耐衝撃性は組成・結晶化度・添加剤・温度履歴で変化。

- 化学的安定性:耐薬品性、耐候性、耐加水分解性。フッ素樹脂は薬品・耐熱に優れる一方、ポリエステルは加水分解に注意。

分類と代表例

- 熱可塑性樹脂:加熱で軟化・溶融し再成形可能。PE(HDPE/LDPE)、PP、PVC、PS、PET、PA(ナイロン)、PC、POM、PMMA、PTFEなど。

- 熱硬化性樹脂:架橋して一度硬化すると再溶融しない。エポキシ、フェノール、不飽和ポリエステル、硬化型ポリウレタン、メラミン。

- エラストマー(ゴム):大きく伸びて元に戻る。NR(天然ゴム)、SBR、NBR、EPDM、シリコーンゴム、TPUやSBSなど熱可塑性エラストマーも含む。

- 特殊機能ポリマー:導電性(ポリアニリン、PEDOT:PSS)、イオン伝導膜、形状記憶、自己修復、ハイドロゲル(医療・バイオ用途)。

身近な用途と例

- 包装・容器:PE/PP(フィルム、ボトル)、PET(飲料ボトル)、PS(食品トレー)。

- 繊維・衣料:ポリエステル、ナイロン、アクリル、エラスタン(スパンデックス)。

- 建築・インフラ:PVC(配管)、PE(ガス管)、FRP(繊維強化プラスチック)。

- 電気・電子:ポリイミド(耐熱フィルム)、エポキシ(基板)、PC(筐体)。

- 医療:吸収性縫合糸(PLA、PGA)、ハイドロゲル、ドラッグデリバリー担体。

- タイヤ・シール:SBR、BR、NR、EPDM、シリコーン。

加工方法の基礎

- 射出成形、押出、ブロー成形、押出コーティング、熱成形、カレンダー、発泡、圧縮・トランスファー成形(熱硬化)。

- 繊維紡糸(溶融・溶液)、フィルム延伸(二軸延伸PETなど)。

- 3Dプリンティング:FDM/FFF(熱可塑)、SLA/DLP(光硬化性樹脂=光重合)。

- 表面改質・接着:プラズマ、コロナ処理、プライマー、グラフト化。

環境・リサイクルと安全

- リサイクル識別:1=PET、2=HDPE、3=PVC、4=LDPE、5=PP、6=PS、7=その他。機械的リサイクルのほか、解重合などの化学リサイクルも進展。

- バイオベースと生分解性は別概念:トウモロコシ由来でも非生分解性のものがあり、石油由来でも生分解性のものがあります(PLA、PHAなど)。

- マイクロプラスチック:摩耗や破砕で微小化。適切な設計・回収・再資源化が重要。

- 添加剤の安全性:可塑剤、難燃剤、安定剤、顔料などが性能を左右。食品接触・医療用途では規格順守が不可欠。

ポリマーを理解するための測定

- GPC/SEC(ゲル浸透クロマトグラフィー):分子量分布。

- DSC/TGA:Tg・Tm・分解温度。

- DMA:温度依存の弾性率・損失係数。

- NMR/FTIR:化学構造・共重合比の解析。

- XRD/SEM/AFM:結晶構造・形態観察。

要点のまとめ

- ポリマーは多数のモノマーが結合した巨大分子で、重合という化学反応で生成します。

- 天然(タンパク質、核酸は数百万個のヌクレオチドから成る、セルロース、デンプンなど)と合成(プラスチックは人工)があり、多くの繊維はポリマーです。

- 同一モノマーのみはホモポリマー(例:ポリスチレン);異種モノマー混合は共重合体で、配列様式により性質が変わります。

- 直鎖・分岐・架橋などの構造、Tg/Tm、分子量、結晶化度が物性と加工性を決めます。

- リサイクルや安全・環境配慮設計が今後ますます重要です。

ポリマーのポリエチレンとポリプロピレンで作られた物体

ジスルフィド橋

多くのスチレン分子が結合してポリスチレン分子になります。ポリマーの両端にある四角い線は、長い分子の短い部分だけを示していることを意味します。

関連ページ

- 高分子

質問と回答

Q:ポリマーとは何ですか?

A:ポリマーとは、モノマーと呼ばれる小さな分子がたくさん結合してできた分子のことです。

Q: "ポリマー "という言葉はどういう意味ですか?

A: 「ポリマー」という言葉は、ギリシャ語で「多くの」という意味の「ポリ」と、「単位」という意味の「メル」に分解することができ、ポリマーの化学組成が、多くの小さな単位(モノマー)が結合して大きな分子になったことを表しています。

Q: ポリマーはどのように形成されるのですか?

A: ポリマーは、モノマー同士を結合させてポリマーを作る、重合と呼ばれる化学反応によって形成されます。

Q: 天然のポリマーはあるのですか?

A: はい、生物によって作られる天然の高分子もあります。タンパク質にはポリペプチド分子があり、これは様々なアミノ酸のモノマー単位からなる天然の高分子です。核酸は、数百万個のヌクレオチド単位からなる巨大な天然高分子です。セルロースとデンプン(2種類の炭水化物)も、グルコピラノースモノマーがさまざまな方法で結合した天然高分子である。ゴムもポリマーの混合物です。

Q: 人工の高分子もあるのですか?

A:はい、プラスチックは人工的に作られたポリマーで、繊維やビニール袋やペットボトルのような物体を作るなど、様々な用途に使用することができます。

Q: ホモポリマーとコポリマーの違いは何ですか?

A: ポリマーのモノマーと呼ばれる「単位」がすべて同じであればホモポリマー、異なる場合はコポリマーまたはヘテロポリマーと呼ばれます。ホモポリマーは、モノマーユニットの名前の前に接頭辞「ポリ」を付けることで命名できます。例えば、スチレン分子が結合すれば、ポリスチレンホモポリマーになります。

Q: 炭化水素の大きな分子は、どのようにして小さな分子に変換されるのですか?

A: 原油に含まれる大きな炭化水素分子は、熱を加えることで小さな分子、例えばエチレンに分解されます。このプロセスはクラッキングと呼ばれ、その後、エチレンは圧力を加え、触媒を加えることでポリエチレンという別の種類のポリマーに変化します。

百科事典を検索する