ナメクジとは?カタツムリとの違い・種類と生態をやさしく解説

ナメクジとは?カタツムリとの違いや種類・生態を図解でやさしく解説。殻の有無や分類、生活史・対策まで初心者にわかりやすい入門ガイド。

ナメクジは、殻を持たない、あるいは小さな内殻しか持たない腹足類の軟体動物の総称である。

ナメクジは、殻を持つカタツムリを含むいくつかの異なる科に属しています。カタツムリは腹足類で、殻がコイル状になっており、動物が中に引き込める大きさになっています。ナメクジ科は、見た目は似ているが、あまり近縁ではない。殻のないナメクジ型は収斂進化の一例であるため、「ナメクジ」というカテゴリーは分類学上では存在しない。

空気を吸う陸生ナメクジを「ナメクジ」と呼び、海生ナメクジを「ウミウシ」と呼ぶのが一般的。また、殻が小さくて体が隠れない陸生腹足類をセミナメクジと呼ぶこともある。

殻の有無と「ナメクジ」と「カタツムリ」の違い

見た目の違い:もっとも分かりやすい違いは殻の有無です。カタツムリは外側に発達した殻(螺旋状)を持ち、体を殻の中に引き込めます。ナメクジは外殻が退化・消失しているか、非常に小さな内殻しか持ちません。外見上は平べったく見える種や、滑らかな体表の種が多いです(セミナメクジは小さな殻を体の一部に持つ中間型)。

分類学的な位置:「ナメクジ」は形態上のまとまりであり、単一の分類群ではありません。複数の科や系統で殻が失われた例があり、これは収斂進化(別系統が似た形に進化する現象)の結果です。

主な種類・分類(ざっくりと)

- 陸生ナメクジ:主に陸生腹足類の一部。ヨーロッパや日本を含めて多くの科があり、例としてLimacidae、Agriolimacidae、Arionidaeなどに含まれる種があります。

- セミナメクジ:外見はナメクジに近いが、背中に小さな殻を持ち、完全には体を引き込めないタイプ。

- 海生の「ウミウシ」:一般にウミウシと呼ばれる海のナメクジ型動物は分類的には異なり、多くは肉食性でカラフル。刺胞を取り込むなど特殊な生態を持つ種もいます。

生態・行動の特徴

運動と粘液:ナメクジは体の下側にある「腹足」と呼ばれる筋肉の波打つ動きで移動します。移動や体の保護、乾燥防止、敵からの防御のために大量の粘液(スライム)を分泌します。粘液は足場を良くするだけでなく、フェロモンや探索のための痕跡としても使われます。

食性:多くの陸生ナメクジは植物の葉、果実、苗、腐植、有機物を食べる雑食性〜腐食寄りの種が多く、園芸上の害となることがあります。一方、海のウミウシは海綿、イソギンチャク、その他の無脊椎動物を食べる肉食性が多いです。

繁殖:多くのナメクジは雌雄同体(雌雄同体生殖)で、交尾による遺伝的交流を行います。交尾後に土中などに卵塊を産み、次世代が孵化します。種類によっては自己受精が可能なものもあります。

活動時間:多くは夜行性や薄明性で、湿度の高い時間帯に活発に動きます。乾燥や高温を避けるため、昼間は石の下や落ち葉、腐葉土の中などで休みます。

人間との関わり(害と対策、役割)

園芸被害:ナメクジは若苗や葉を食害し、特に湿った条件下で被害が大きくなります。被害部は不規則な穴や欠損、葉の表面だけ食べられる「すり切れ状」の跡などで見分けられます。

防除・対策:物理的対策(手で取り除く、夜間の点検)、環境管理(湿気を減らす、隠れ場をなくす)、バリア(銅テープなど)、トラップ(ビールトラップなど)や生物的防除(ナメクジ寄生線虫Phasmarhabditis hermaphrodita を用いる場合もある)などがあります。化学薬剤も市販されていますが、周囲の生態系への影響を考慮して使用する必要があります。

生態系での役割:ナメクジは分解者として落ち葉や枯れた植物を分解し、土壌形成や栄養循環に寄与します。また、鳥類やカエル、昆虫の幼虫などの餌になるなど、生態系の一部を担っています。

補足:ウミウシの特異性

海生のウミウシは非常に多様で、鮮やかな色彩や形を持つ種が多く、研究や観察の対象として人気があります。ある種は捕食したイソギンチャクの刺胞(刺細胞)を体内に取り込み、自身の防御に利用することが知られています。

まとめ(覚えておきたい点)

- 「ナメクジ」は殻が退化した腹足類の総称で、分類群としてのまとまりはない(収斂進化の産物)。

- カタツムリとの最大の違いは殻の有無だが、セミナメクジのような中間型も存在する。

- 生態的には分解者や雑食者として重要だが、園芸上の害虫になることもある。対策は環境管理と物理的・生物的手段を組み合わせるのが基本。

体の部位と行動

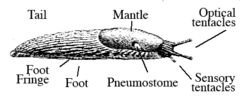

ナメクジの多くは、陸産のカタツムリと同じように、頭に4つの触覚を持っている。上の2本(「視覚触手」)は光を見るためのもので、先端に目玉があり、下の2本(「感覚触手」)は匂いを嗅ぐためのものである。触手は伸縮自在で、失っても再生することができる。

ナメクジの上、頭の後ろに外套膜と呼ばれる部分があり、その下に生殖器口と肛門がある。外套膜の片側(ほとんどの場合右側)には呼吸孔があり、開いているときは見やすいが、閉じているときは見づらい。外套膜の内側には、非常に小さく平らな殻がある種もいる。

カタツムリの底は「足」と呼ばれています。他のカタツムリと同じように、ナメクジも足の裏の筋肉をリズミカルに収縮させて移動する。同時に、その上を走行する粘液の層を分泌し、足が傷つくのを防いでいる。足の縁の周りには「足縁」と呼ばれるものがある。

ナメクジの仲間は、冬が寒いところでは冬の間地中で冬眠するものもあるが、秋に成虫が死んでしまうものもある。

ナメクジの体の部位

百科事典を検索する