生物地理学入門:定義・歴史・種の分布をわかりやすく解説

生物地理学入門:定義・歴史から種の分布メカニズムまで、図解と事例で初心者にもわかりやすく解説。進化や地理的障壁の影響が一目でわかる

生物地理学は、種がどのように分布しているかを研究する学問です。生物がどこに暮らしているのか、なぜ特定の地理的領域に生息している(あるいは生息していない)かを解き明かすことが目的で、分布のパターンとその生成過程(歴史的・生態的要因)を明らかにします。

歴史と発展

19世紀前半までは、多くの博物学者が世界各地の種を列挙し、リストや表として記録していました。こうした記録は、分布の記述的情報を蓄積する土台となりました。転機になったのは、チャールズ・ダーウィンとアルフレッド・ウォレスが自然淘汰に基づく進化の考えを提示したことです。彼らは熱帯の国を旅して生物の違いと類似性を観察し、進化の歴史が地理的分布を理解する鍵であることを示しました。後に、プレートテクトニクス(大陸移動)や氷期変動、海面変化など地史的要因が分布形成に重要であることが実証され、現代の生物地理学は進化学、地質学、気候学、分子生物学を統合して発展しています。

主要な概念とメカニズム

- 種分化(種分化): 新しい種は多くの場合、既存の集団が分裂して別々の進化路をたどることで生じます。これは特定の時間と場所で行われ、その起源地や分裂様式が将来の分布に強く影響します。

- 分散(Dispersal): 生物が移動して新しい地域に到達する能力。鳥や鳥や昆虫は飛行で広範囲に移動可能であり、海では魚も移動しやすい例です。一方、淡水魚などは地理的障壁を越えにくく、分布が限定される傾向があります。

- 隔離(Vicariance): 地理的障壁(山脈、海洋、気候帯の変化など)が集団を分断し、その結果として独立した進化が起きるプロセス。古典例として、オーストラリアの有袋類の進化や、グレート・アメリカン・インターチェンジが挙げられます。

- 適応と生態的制約: ある場所にいる生物はその環境に適応していますが、似た気候の別地域に全く異なる生物群集が存在することがよくあります。これは歴史的条件や障壁の違い、進化の出発点の違いによるものです。

代表的な事例

熱帯雨林について考えると、熱帯雨林の環境はアマゾン、赤道アフリカ、東南アジアで似ているように見えますが、実際には種組成が大きく異なります。これは、それぞれの大陸が長期間にわたり独立していたため、異なる祖先から独自に多様化したことが原因です。

また、移動能力の違いにより分布パターンが変わります。鳥や飛ぶ昆虫は大洋を越えることがある一方で、陸上に閉じた動物や淡水生物は地理的に分断されやすく、それが高い固有種率(エンドミズム)につながります。

研究手法と現代の技術

- 分類学と標本記録: 博物標本やフィールド記録は今も基礎データです。

- 分子系統学とフィロゲオグラフィー: DNA解析により集団の分岐時期や歴史的移動経路が推定可能になり、化石記録や地質情報と組み合わせて分布史を復元します。

- 生物地理情報システム(GIS)と種分布モデル(SDM): 観測データと環境データを統合して現在・過去・未来の分布を予測します。気候変動シナリオ下での影響評価にも用いられます。

- リモートセンシングとリモートデータ: 森林被覆や気候指標の大域的把握が可能になり、分布の環境的決定要因解析が精緻化しました。

人為的影響と保全への示唆

現代では、人間活動(移入種や生息地破壊、気候変動)が分布パターンを大きく変えています。外来種の導入は既存の生態系を撹乱し、固有種の絶滅リスクを高めます。生物地理学は、保全区域の優先度設定、生息地回復、移動回廊の設計、気候変動に伴う保護戦略の立案などに貢献します。

まとめと今後の展望

生物地理学は、分布の「どこ」と「なぜ」を歴史的・生態的観点から説明する学問です。古典的な標本収集から始まり、チャールズ・ダーウィンやアルフレッド・ウォレスが進化の重要性を指摘した後、現代では分子データや空間解析を統合して複雑な分布史を解き明かしています。プレート移動、気候変動、種の分散能力、そして人為的影響という複数の要因が相互に作用して現在の分布を作り出しているため、総合的な視点が不可欠です。

生物地理学は、種の起源と分布の理解だけでなく、生物多様性の保全や気候変動への適応策の立案にも直接役立つ学問分野です。基礎研究と最新技術の融合により、より精密で実用的な知見が今後も蓄積されていくでしょう。

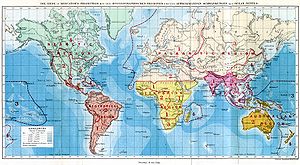

動物地理学的地域を示す地図。

歴史

生物地理学の科学的理論は、アレクサンダー・フォン・フンボルト(1769-1859)、ヒューレット・コットレル・ワトソン(1804-1881)、アルフォンス・ド・カンドル(1806-1893)、アルフレッド・ラッセル・ウォレス(1823-1913)、フィリップ・ルトリー・スクレーター(1829-1913)などの生物学者や探検家の研究から生まれました。

ウォレスは19世紀半ばにアマゾン盆地とマレー群島の動植物の分布を研究した。ウォレスとスクレーターは、生物地理学を進化論の裏付けと見なしていました。ウォレス線の両側で動物相が大きく異なっていることなどの重要な発見は、このような観点からのみ理解することができます。そうでなければ、生物地理学の分野は純粋に記述的なものになってしまいます。

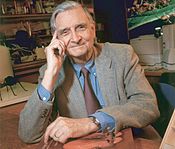

ダーウィン(ガラパゴス諸島)もウォレスも、進化、特に種分化の例として海洋の島々に大きな関心を寄せていました。この関心は、1967年にロバート・マッカーサーとE.O.ウィルソンが著した『島嶼生物地理学の理論』によって蘇った。彼らは、生息地の面積、移住率、絶滅率を知っていれば、ある地域の種の豊富さを予測できることを示しました。

また、生息地の断片はむしろ島のようなものであることに気づかされました。同じ方法で調査することができます。これが保全生物学の発展に拍車をかけました。

ゲノム解析により、科学者は島嶼種のような個体群の起源と分散に関する理論を検証することができます。生物学者は、種がどこから来たのかについての理論を検証することができます。

生物学者であり自然保護主義者でもあるエドワード・O・ウィルソン氏は、このトピックに関する研究の多くを最近開始するのに貢献しました。

関連ページ

質問と回答

Q:生物地理学とは何ですか?

A:生物地理学とは、生物がどこに生息しているか、なぜ特定の地域に生息しているかなど、種がどのように分布しているかを研究する学問です。

Q:チャールズ・ダーウィンやアルフレッド・ラッセル・ウォレス以前の博物学者は、どのように種の分布を記録していたのですか?

A: 博物学者は、世界の様々な地域の種のリストを作り、それを彼らの本の中で表にして発表していたのです。

Q:ダーウィンやウォレスは何について書いたのですか?

A:ダーウィンとウォレスは、熱帯地方の生物について書き、地理的分布を理解する鍵は進化であると提唱したのです。

Q:新種はどのように形成されるのですか?

A:新しい種は通常、種分化によって形成される。種分化とは、以前の種が二つに分かれることである。

Q:ある種が新しい場所に移動するのを妨げるものは何ですか?

A:山、海、気候のすべてが、種が新しい場所に行くのを妨げる可能性があります。

Q:異なる動物や植物が生息する同じような場所に、どのような影響があるのでしょうか?

A:同じような気候の2つの場所には、異なる種類の動物や植物が生息していることが多いということです。例えば、オーストラリアに生息する有袋類は、南米に生息する動物相とは大きく異なります。

Q:島嶼部と大陸部では、なぜ種が大きく異なるのですか?A:島嶼部(ハワイ、ガラパゴス)は、他の陸地から隔離されているため、動物や植物の個体群が移動することができず、大陸とは大きく異なる種が存在する可能性があります。

百科事典を検索する