色素胞とは定義・構造・機能・種類とカメレオンやタコにおける生理的変色の仕組み

色素胞の定義から構造・機能・種類をわかりやすく解説し、カメレオンやタコにおける生理的変色の仕組みや神経・ホルモン制御まで詳述する入門ガイド

色素細胞は、両生類、魚類、爬虫類、甲殻類、頭足類などに見られる、色素を含み光を反射する細胞である。冷血動物の皮膚や目の色の生成に大きく関与している。

カモフラージュや合図のために、急速に色を変えることができる種もある。これは、色素胞の中の色素と反射板を動かすことで行う。このプロセスを生理的変色という。タコなどの頭足類は、筋肉で制御された複雑な色素器官を持ち、これを実現している。このディスプレイは、通常、目からの入力に基づいて中枢神経の制御下にあります。

カメレオンなどの脊椎動物は、細胞のシグナル伝達によって同様の効果を得ています。シグナルにはホルモンや神経伝達物質があります。また、気分の変化、温度、ストレス、あるいは動物の周囲の目に見える変化によって開始されることもある。

定義と分布

色素胞(chromatophores)は、動物の皮膚や鱗、目、鰭などに存在する特殊な細胞で、光の吸収・反射・散乱を通じて色を作り出します。多くの無脊椎動物と脊椎動物(特に冷血動物)に広く分布し、外見の色彩や模様、短時間での色の変化に重要な役割を果たします。

色素胞の構造

- 色素顆粒(pigment granules):メラニンやカロテノイド、プテリジンなどの色素を含む顆粒。顆粒の分布(細胞中央に集まるか、広く分散するか)によって色の濃淡が変化する。

- 反射板(reflecting platelets):結晶状のグアニンや他の微結晶が層状に並び、光の干渉や反射によって虹色やメタリックな色を作る(イリドフォアなど)。

- 支持構造と筋繊維:頭足類や一部の無脊椎では、色素胞を取り囲む筋肉が収縮・弛緩することで色素を引き伸ばしたり縮めたりする。

- 細胞内輸送系:顆粒移動は微小管や微小フィラメント上のモータータンパク質(キネシン、ダイニン、ミオシン等)によって行われ、シグナルに応答して顆粒が集積・拡散する。

色素と種類(分類)

よく知られる色素胞のタイプ:

- メラノフォア(melanophores):黒〜茶色のメラニンを含む。色の暗化やシルエットの形成に関与。

- キサントフォア(xanthophores):黄色のカロテノイドやプテリジンを含む。

- エリスロフォア(erythrophores):赤色の色素を含む。

- イリドフォア(iridophores):グアニン結晶などの反射板を持ち、構造色(干渉・反射)を生み出す。

- ルコフォア(leucophores):白色に近い反射をする細胞で、周囲光を散乱させる。

注:用語は動物群によって異なり、同様の見た目でも構造や発生起源は種によって違うことがあります。脊椎動物の色素細胞は多くが神経堤由来です。

機能(役割)

- カモフラージュ:背景に溶け込むことで捕食や捕食者からの回避に役立つ。

- コミュニケーション:求愛、威嚇、テリトリー表示などの視覚信号。

- 体温調節:色の濃淡を変えることで吸収する光量を変え、体温に影響を与える。

- 紫外線防御・酸化ストレスの軽減:メラニンなどが有害な光を遮断する働き。

- 感覚的役割:一部の種では色や模様が行動決定にフィードバックを与える。

生理的変色の仕組み(基本原理)

生理的変色は短時間(ミリ秒〜数分)で色が変わる現象で、主に次の二つの方式で起こります。

- 色素顆粒の移動(分散・集合):顆粒が細胞内で広がると色が濃く見え、集まると薄く見える。ホルモン(例:α-MSH)や神経伝達物質、細胞内のセカンドメッセンジャー(cAMP、Ca2+等)がこれを制御する。脊椎動物の魚類・両生類でよく見られる。

- 機械的な展開(筋肉による拡張)と反射板の配列変化:頭足類では色素胞(chromatophore)を囲む放射状の筋繊維が収縮して色素嚢を広げ、皮膚面積に色を表示する。イリドフォアでは細胞の形状やナノスケール構造の配列を変えて反射波長を変えることがある。

カメレオンにおける仕組み

一般の印象ではカメレオンは皮膚表面の色素の移動で色を変えるとされてきましたが、近年の研究では以下のような複合的な仕組みが示されています。

- イリドフォアのナノ構造の再配列:皮膚の表層にあるイリドフォアはグアニンのナノ結晶を層状に持ち、その間隔を変えることで反射波長(色相)を変える。結晶間隔を狭めると短波長(青〜緑)を反射し、間隔を広げると長波長(黄〜赤)にシフトする。

- 下層の色素胞との組合せ:深層・浅層の色素胞や反射細胞の組合せにより、より広い色域と明暗差を生み出す。

- 神経・ホルモン制御:環境刺激や社会的刺激、体温やストレスに応じて中枢からのシグナルが色変化を誘導する。

したがってカメレオンの変色は、構造色(ナノスケールの干渉)と色素の分布変化が統合された高度なシステムです。

タコ・頭足類における仕組み

タコやイカ、コウイカなどの頭足類は、短時間に非常に細かい模様と色彩を作り出すことで有名です。主な特徴:

- クロマトフォア器官:中心に色素嚢(chromatocyte)を持ち、それを囲む多数の放射状筋線維が神経から直接制御される。筋肉が収縮すると色素嚢が引き伸ばされて皮膚面に色が広がる(非常に高速で正確)。

- イリドフォアとルコフォアの併存:イリドフォアが光の干渉・反射で光沢や虹色を与え、ルコフォアが白色を提供する。これらとクロマトフォアの組合せで多彩な表現が可能。

- 皮膚の形状変化(パピラ):筋肉で皮膚の凹凸(ヤマやヒダ)を作れるため、模様だけでなく質感(岩肌や藻)まで模倣できる。

- 高速の神経制御:視覚情報が迅速に処理され、皮膚の各部位にほぼ直接的な神経指令が送られるため、数百ミリ秒単位で変化する。

生理的変色と形態的変色の違い

- 生理的変色:神経やホルモンによる即時〜短期の変化(秒〜分)。色素の移動や筋肉収縮、構造の再配列で起こる。

- 形態的変色:発生学的・長期的な変化(日〜週〜季節)。色素細胞の数や色素合成量の変化、皮膚構造の改変による。

分子・細胞レベルの制御

色素顆粒の移動やイリドフォアの再配列は、受容体を介したシグナル伝達経路で調節されます。代表的な要素:

- ホルモン:α-MSH、メラトニンなどがメラノフォアに作用し、顆粒の分散や集合を誘導する。

- 神経伝達物質:ノルアドレナリン等が即時応答を引き起こすことがある。

- 細胞内セカンドメッセンジャー:cAMPやCa2+の濃度変化がモータータンパク質や細胞骨格を介して顆粒輸送を制御する。

研究と応用

生物の色素変化機構は、生体模倣(バイオミメティクス)、カモフラージュ技術、光学材料などの設計指針として注目されています。ナノ構造を利用した色制御は、可視光制御デバイスや色素を使わない表示技術への応用可能性が高い分野です。

まとめ

色素胞は、多様な色素材(色素・反射構造)と制御メカニズムを組み合わせて動物の色彩とその変化を作り出す重要な細胞群です。タコのように筋肉と神経による超高速表示を行うものから、カメレオンのようにナノ構造の調節で色相を変えるものまで、進化は多様な解決策を生み出してきました。用途は防御・コミュニケーション・環境適応など多岐にわたり、基礎生物学だけでなく工学分野にも示唆を与えています。

このヒラメイカ(Sepia latimanus)は、カモフラージュのための日焼けや茶色(上)から、暗いハイライトのある黄色(下)へと、1秒もかからずに変化することができる。

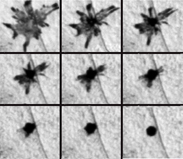

ゼブラフィッシュのメラノフォアをタイムラプスで撮影した色素凝集の様子

頭足類のクロマトフォア

頭足類は、複雑な器官を持っていて、それを使って急速に色を変えることができる。これは、イカ、イカ、タコなどに見られる。染色体ユニットは、1つの染色体細胞と、筋肉、神経、グリア、シース細胞から構成されている。色素胞細胞の中には、色素顆粒が弾性のある袋に入っている。色を変えるには、動物は筋肉の収縮によって袋の形や大きさを変える。これにより外見が変化する。これは、魚類や両生類、爬虫類のメカニズムとは異なり、細胞内で色素が移動するのではなく、袋の形状が変化するためである。しかし、同様の効果が得られる。

オクトパスは、複雑な波状の色彩器を操作して、急速に色を変化させることができる。発色団を操作する神経は、脳の中でそれぞれの発色団と同じようなパターンで配置されていると考えられている。そのため、神経細胞が次々と活性化されると、色の変化が波のように起こるのだと考えられます。

カメレオンのように、頭足類は色の変化を利用して社会的な交流を行います。カメレオンと同様に、頭足類も色の変化を利用して社会的な交流を図っている。また、頭足類は最もカモフラージュに長けており、周囲の環境の色や質感に驚くほど正確にマッチする能力を持っている。

背景に適応して周囲の環境を模倣している幼児期のコウイカ

質問と回答

Q: 色素胞とは何ですか?

A:色素胞とは、両生類、魚類、爬虫類、甲殻類、頭足類などの冷血動物に見られる色素を含み、光を反射する細胞です。

Q: 色素胞の機能は?

A: 色素胞は、冷血動物の皮膚や目の色の生成に大きく関与しています。カモフラージュのため、あるいはシグナルを送るために、急速に色を変える種もある。

Q: 色素胞はどのようにして生理的な色彩変化を実現しているのですか?

A: 色彩胞は、細胞内の色素や反射板を動かすことで生理的な色彩変化を実現しています。

Q: 筋肉で制御された複雑な色票器官を持ち、生理的な色彩変化を実現する動物は何ですか?

A: タコなどの頭足類は、筋肉によって制御される複雑な色票器官を持ち、生理的な色彩変化を実現しています。

Q: 頭足類では、生理的色彩変化の表示はどのように中枢神経制御されているのですか?

A: 頭足類では、生理的色彩変化の表示は、通常、目からの入力に基づく中枢神経制御の下にあります。

Q: カメレオンなどの脊椎動物は、どのようにして同様の生理的色彩変化の効果を得ているのでしょうか?

A: カメレオンのような脊椎動物は、細胞のシグナル伝達によって同様の効果を得ています。このようなシグナルは、ホルモンや神経伝達物質であることがあります。また、気分や温度、ストレスの変化や、動物の周りの目に見える変化から始まる場合もあります。

Q: 脊椎動物の生理的色彩変化の開始を刺激するものは何ですか?

A: 脊椎動物の生理的色調変化の開始は、気分の変化、体温の変化、ストレス、あるいは周囲の目に見える変化によって刺激される可能性があります。

百科事典を検索する