シグナル伝達とは:定義・仕組み・セカンドメッセンジャーと疾患との関係

シグナル伝達の定義と仕組み、セカンドメッセンジャーの役割、疾患との関係を図解と共にわかりやすく解説。糖尿病・癌・自己免疫との関連まで網羅。

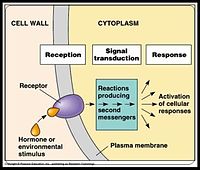

生物学におけるシグナル伝達とは、細胞のメカニズムのことです。刺激を細胞内で応答に変換します。このプロセスには2つの段階があります。

つまり、信号伝達は、細胞の受容体への信号に始まり、細胞の機能の変化で終わる。いずれの段階でも、信号は増幅されます。このように、1つのシグナル分子は多くの応答を引き起こすことができます。

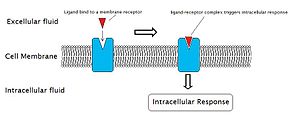

受容体は細胞膜の中にあり、受容体の一部は細胞の外側に、一部は細胞の内側にあります。 化学的な信号は、受容体の外側の部分に結合し、その形状を変化させます。これにより、細胞内で別の信号が発生します。 テストステロンなどの化学的なメッセンジャーの中には、細胞膜を通過して細胞質や核内の受容体に直接結合するものもあります。

細胞内で信号のカスケードが発生することがあります。カスケードの各段階で、信号は増幅されるので、小さな信号でも大きな反応が得られることがあります。最終的には、核内の DNA の発現や細胞質内の酵素の活性に変化が生じます。

多くの場合、細胞内での生化学反応の順序立てられたシーケンスが関与しています。これらの反応は酵素によって行われ、セカンドメッセンジャーを介して連結されています。つまり、「第二のメッセンジャー経路」が作られるわけです。これらのことは、通常は迅速に、時には非常に迅速に起こります。これらの反応は、ミリ秒(イオンフラックスの場合)から遺伝子発現の場合は数日に及ぶこともあります。

この過程では、タンパク質やその他の分子の数が増加します。そのため、「シグナルカスケード」が発達し、比較的小さな刺激が大きな反応を引き起こすことがあります。

バクテリアや他の単細胞生物では、細胞が持つシグナル伝達プロセスによって、環境に対応できる方法の数が制限されています。多細胞生物では、多くの異なるシグナル伝達プロセスが個々の細胞の行動を調整するために使用されています。このようにして、全体としての生物の機能は組織化されています。生物が複雑であればあるほど、その生物が持っていなければならない信号伝達プロセスのレパートリーは複雑になる。

このように、細胞レベルでの外部環境と内部環境の両方のセンシングは、シグナル伝達に依存しています。糖尿病、心臓病、自己免疫、癌などの多くの疾患プロセスは、シグナル伝達経路の欠陥に起因しています。このことは、生物学や医学におけるシグナル伝達の重要性を浮き彫りにしています。

これらの細胞間のコミュニケーションシステムは非常に古く、すべてのメタゾアに存在しています。

基本的な仕組みと信号の種類

シグナル伝達は、発信側(シグナル分子)と受信側(受容体)、受容後に働く細胞内の伝達体(セカンドメッセンジャーやキナーゼなど)という三つの主要要素で成り立ちます。信号の伝達様式には主に次の種類があります。

- オートクライン(autocrine):分泌した細胞自身や近接する同一細胞に作用する。

- パラクライン(paracrine):近接する他の細胞に短距離で作用する。

- エンドクライン(endocrine):血流などで遠隔の標的細胞に作用する(ホルモンが代表例)。

- ジャンクトライン(juxtracrine):細胞接触が必要なシグナル伝達(膜結合タンパク質同士の相互作用など)。

受容体の主なタイプと役割

受容体は信号分子の種類により異なった分子機構で応答します。代表的な受容体のタイプと特徴は次の通りです。

- Gタンパク質共役受容体(GPCR):7回膜貫通型で、受容体が活性化されるとGタンパク質を介してアデニル酸シクラーゼやホスホリパーゼを制御し、cAMP、IP3、Ca2+などのセカンドメッセンジャーを生成します。

- 受容体チロシンキナーゼ(RTK):成長因子受容体など。リガンド結合で会合・自己リン酸化し、Ras/MAPK経路やPI3K/Akt経路を活性化して増殖や生存を制御します。

- イオンチャネル型受容体:リガンドや電位依存的に開閉し、イオンの流入出(Na+, K+, Ca2+など)を直接変化させてシグナルを伝えます(神経伝達など)。

- 核内受容体:テストステロンなど脂溶性ホルモンは細胞膜を通過して細胞質や核内の受容体に結合し、直接転写調節を行います。

第二のメッセンジャーとシグナル増幅

セカンドメッセンジャーは受容体と最終応答(酵素活性や遺伝子発現)をつなぐ短距離の情報伝達分子です。代表例としては、cAMP、cGMP、イノシトール三リン酸(IP3)およびジアシルグリセロール(DAG)、Ca2+、一酸化窒素(NO)などがあります。これらは細胞内の酵素(PKA、PKC、Ca2+依存性キナーゼなど)を活性化し、シグナルを増幅します。

また、カスケード(例:RTK→Ras→MAPK)では段階的に信号が伝達・増幅され、最終的に核内のDNA の発現や細胞質内の酵素の活性が変化します。これにより、1つの外部刺激が大きな生理学的応答を引き起こすことが可能です。

経路の制御、終結、相互作用

シグナルは常にオンのままではなく、

- 受容体の脱感作(受容体の内部化やリン酸化)

- セカンドメッセンジャーの分解(例:cAMPはホスホジエステラーゼで分解)

- ユビキチン化によるタンパク質分解

- フィードバック制御(負あるいは正のフィードバック)

などの仕組みによって適切に終結・調整されます。また、異なるシグナル経路間での「クロストーク」により、細胞は複数の情報を統合して出力を決定します。スキャフォールドタンパク質は経路の局所化と特異性を高める役割を果たします。

時間・空間スケールと実行者分子

シグナル伝達は時間的にはミリ秒から数日まで幅広く、空間的には細胞膜の局所的領域や核にまで及びます。多くのプロセスはリン酸化/脱リン酸化などの可逆的な翻訳後修飾を介して迅速に制御されます。主要な実行者としてはキナーゼ(例:PKA、PKC、MAPK群)、フォスファターゼ、GTP結合タンパク質(Ras、Gαサブユニット)などが挙げられます。

疾患との関係と医療応用

シグナル伝達の異常は多くの疾患の原因となります。たとえば、糖尿病はインスリンシグナル伝達の障害に関連し、心臓病ではβアドレナリン受容体経路の異常が関与します。自己免疫疾患ではサイトカインシグナル(JAK-STAT経路など)の過活動が影響し、癌ではしばしばRTKやRas/MAPK、PI3K/Aktなど増殖シグナル経路の恒常的活性化が見られます。これらはすべて、上で述べたように複雑なシグナル伝達機構の破綻に起因します。

そのため、多くの薬剤や治療法はシグナル伝達経路を標的にしています。例としては、受容体チロシンキナーゼ阻害剤やモノクローナル抗体(癌治療)、β遮断薬(心疾患)、JAK阻害剤(自己免疫疾患)などが挙げられます。シグナル伝達を深く理解することは新規治療法の開発に直結します。

研究手法と展望

シグナル伝達の研究では、タンパク質のリン酸化解析(ウェスタンブロット)、ライブセルイメージング、FRETやバイオセンサーによるリアルタイム計測、遺伝子操作やプロテオミクス解析など多様な手法が用いられます。近年は細胞内シグナルの空間的・動的な解析が進み、分子レベルでのネットワーク理解が深まっています。

シグナル伝達は進化的に保存された基本的な生命現象であり、単細胞から複雑な多細胞生物に至るまで中心的な役割を果たしています。基礎科学と臨床医学の橋渡しとして、今後も重要な研究領域であり続けます。

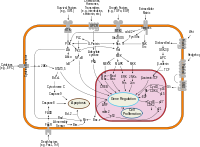

シグナル伝達経路の全範囲を示しています。

信号伝達のための外部反応と内部反応

信号伝達経路

関連ページ

質問と回答

Q: シグナル伝達とは何ですか?

A: シグナル伝達とは、刺激を細胞内の反応に変換する細胞の仕組みのことです。

Q: シグナル伝達の2つの段階とは何ですか?

A: シグナル伝達の2つの段階は、(1)シグナル分子が細胞膜上の受容体タンパク質に付着するとき、(2)セカンドメッセンジャーがシグナルを細胞内に伝達し、細胞内に変化を引き起こすとき、です。

Q: シグナル伝達のいずれの段階でも、シグナルはどのように増幅されるのでしょうか?

A: シグナル伝達のいずれの段階においても、1つのシグナル分子が多くの反応を引き起こすことで、シグナルは増幅されます。

Q: 受容体は細胞のどこにあるのですか?

A: 受容体は細胞膜にあり、受容体の一部は細胞外に、一部は細胞内にあります。

Q: ケミカルシグナルは細胞内でどのように作用するのですか?

A: ケミカル・シグナルは、細胞膜の外側にある受容体に結合し、細胞内で別のシグナルを発生させることで細胞内で働きます。場合によっては、細胞内で信号のカスケードが発生し、小さな信号が大きな反応へと増幅されることもあります。最終的には、細胞内の遺伝子発現や酵素の活性に変化が生じます。

Q: 通常、これらのプロセスはどのようにして迅速に行われるのですか?

A: これらのプロセスは、遺伝子発現の場合、ミリ秒(イオンフラックスの場合)から数日間続くので、通常、迅速に起こります。

Q: なぜ、シグナル伝達の仕組みを理解することが重要なのですか?

A: シグナル伝達の仕組みを理解することは重要です。なぜなら、糖尿病、心臓病、自己免疫、癌などの多くの疾患は、これらの経路の欠陥に起因しているからです。さらに、これらのシステムを理解することで、個々の細胞間の行動を調整し、生物が全体として機能することができるようになります。

百科事典を検索する