アンフィンセンのドグマとは タンパク質配列が決める折りたたみと例外

アンフィンセンのドグマを平易に解説、タンパク質配列が決める折りたたみ原理と条件、レヴィンタールのパラドックス、シャペロンの役割やプリオンとアミロイド疾患の例外まで詳説

アンフィンセンのドグマとは、クリスチャン・アンフィンセンが提唱した分子生物学における仮説で、簡潔には「タンパク質の一次配列(アミノ酸配列)がそのタンパク質の最終的な三次元構造を決める」とする考え方です。すなわち、適切な溶液条件下では、タンパク質はそのアミノ酸配列に内在する情報によって自発的に正しい立体構造に折りたたまれるとされます。ただしこの原理は万能ではなく、実際の生体内では補助因子や環境の影響を受けることが多い点に注意が必要です。

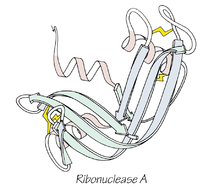

アンフィンセンは、代表例として酵素リボヌクレアーゼAの実験を行い、変性(変性剤や還元剤で立体構造とジスルフィド結合を崩す)させた後、条件を戻すと酵素活性が回復することを示しました。この業績により彼は1972年のノーベル化学賞を受賞しました。アンフィンセンの結果は、少なくとも試験管内の条件では配列情報だけで元の活性構造が再生することを示していますが、生体内では折りたたみを助ける因子や修飾が必要な場合もあります(後述)。

ドグマが想定する主な条件

- 独自性:ある一次配列が取りうる立体構造のうち、解放エネルギーが最も低い状態(基底状態)が一意に定まっていること。ここでの「自由エネルギーを持つ他の構成を持たないこと」が前提になります。

- 安定性:その基底状態は周囲の環境の小さな変化に対して安定であり、わずかな条件変化で容易に別の構造に移行しないこと。

- 運動学的アクセシビリティ:配列が最終的な構造に到達する過程(フォールディング過程)が現実的な時間内に起こり得ること。複雑な結び目状の障害を越えなければならない、などの非現実的な障壁がないことを意味します。

折りたたみの課題とレヴィンタールのパラドックス

タンパク質がどのようにして配列情報から正しい構造に至るのかは「タンパク質フォールディング」の中心課題です。関連する問題としてレヴィンタールのパラドックスがあります。これは、もしタンパク質があらゆる可能なコンフォメーション(立体配列)を無作為に探索して最安定構造を見つけるとすると、その組合せ数は天文学的であり、たとえば100残基程度の小さなタンパク質でさえ全探索に要する時間は宇宙の年齢をはるかに超える、という指摘です(原文では約10^26秒とされます)。

このパラドックスは「探索は無作為ではない」こと、つまりエネルギーランドスケープが段階的に低いエネルギーへと導く“フォールディングファンネル”構造を持つことで解決されます。現在の理解では、局所的な安定構造の形成や配列に基づく相互作用、さらには翻訳過程中の逐次的な折りたたみなどが探索空間を劇的に狭め、効率的なフォールディングを可能にしています。

例外と実際の生体内での影響因子

- シャペロン依存性:多くのタンパク質は正しく折りたたまれるために< a href="18606">シャペロンが必要です。代表的なシャペロンにはGroEL/GroESやHsp70ファミリーがあり、これらは誤った相互作用を防いだり、折りたたみを促進したりします。

- 翻訳共役折りたたみ(コトランスレーショナルフォールディング):リボソームで合成される過程で部分的に折りたたまれるタンパク質が多く、この場合はポリペプチド鎖が全長存在する以前に局所構造が形成され、最終構造に影響します。

- 膜タンパク質やポスト翻訳修飾:膜環境や脂質との相互作用、糖鎖付加やリン酸化などの修飾が構造決定に重要で、単純な試験管内再構成では再現しにくいことがあります。

- プリオンとアミロイド:プリオンはアンフィンセンのドグマの明確な例外です。プリオンタンパク質は、通常の折りたたみ状態とは異なる安定な異性体を取り、それが他の同種タンパク質の異常折りたたみを誘導(テンプレート化)します。牛の海綿状脳症(狂牛病)や、アルツハイマー病、パーキンソン病などのアミロイド関連疾患では、同様にタンパク質が異常な凝集体(アミロイド)を作って病態を引き起こすことが観察されます。

- 内在的に無秩序なタンパク質(IDPs):ある種のタンパク質は安定した単一の三次構造を取らず、機能のために可塑的で無秩序な状態を維持します。これらはアンフィンセンの単純な読み替えでは説明しにくい例です。

現代的な位置づけ

総じて言えば、アンフィンセンのドグマは「一次配列が構造を決定する」という重要な原則を示し、実験的にも多くの例で妥当です。しかし「配列だけで完全に決まる」と単純化するのは誤解を招きます。細胞内のシャペロン、翻訳過程、膜や修飾などの影響、さらにプリオンやIDPのような例外を考慮すると、現在の教科書的な見方は「配列が基本的な設計図であるが、コンテキスト(環境・補助因子・動力学)が最終構造と機能に重要な役割を果たす」とまとめられます。最新のフォールディング研究や計算予測(例:機械学習を用いた構造予測)もこの原理を基盤にしつつ、実際の複雑さを扱う方向で発展しています。

リボヌクレアーゼAの折り畳み立体構造

質問と回答

Q:アンフィンセンのドグマとは何ですか?

A:アンフィンセンのドグマとは、クリスチャン・アンフィンセンが提唱した分子生物学における仮説で、タンパク質が本来の構造に折れるのは、タンパク質のアミノ酸配列によって自動的に行われるとするものである。

Q:独自性、安定性、運動学的アクセス性の3つの条件とは何ですか?

A:独自性とは、その配列が、同等の自由エネルギーを持つ他の配置を持たないことです。安定性とは、周囲の環境の小さな変化が最小配置の変化を生じさせないこと。運動学的アクセス性とは、最終的な形状が、(例えば結び目のような)非常に複雑な形状変化を経ることなく得られることを意味します。

Q:レビンタールのパラドックスとは何ですか?

A: レヴィンタールのパラドックスとは、あるタンパク質がとりうるコンフォーメーションの数が天文学的に多く、100残基の小さなタンパク質でさえ、可能なコンフォーメーションをすべて探索し、適切なものを選択するには、宇宙の存在時間(1026秒)よりも長い時間を要するというものである。

Q: アンフィンセンのドグマに例外はあるのでしょうか?

A: はい、牛海綿状脳症(狂牛病)、アルツハイマー病、パーキンソン病などのプリオンやアミロイド病は、アンフィンセンのドグマに例外を認めます。

Q: アンフィンセンはどのようにしてノーベル賞を受賞したのですか?

A: アンフィンセン氏は、リボヌクレアーゼAという酵素の構造に関する研究で、ノーベル化学賞を受賞しました。

Q:プリオンとネイティブなフォールディング状態との違いは何ですか?

A: プリオンとは、タンパク質の安定なコンフォメーションで、本来の折りたたみ状態とは異なるものです。

百科事典を検索する