ハツェグ島とは — 白亜紀ルーマニアの沖合島と矮小化した小型恐竜

白亜紀ルーマニアの謎「ハツェグ島」—孤島進化で矮小化した小型恐竜の発見と地質・生態の秘密を解説。

ハツェグ島(Hațeg)は、白亜紀後期のテティス海に浮かんでいた沖合の島でした。現在のルーマニア、フネドアラ県のハțeg(ハțeg)周辺にあたる地域で、かつての島の堆積層からは多様な小型恐竜や他の脊椎動物の化石が産出しています。かつての環境と生態系を示すこれらの化石は、白亜紀末期の島嶼(とうしょ)生態学を理解する上で重要な資料となっています。

地質・環境の特徴

ハツェグ島は主に白亜紀の終わりに向かって起こった初期のアルプスの地殻変動によって形成されたと考えられています。島の当時の気候や地質、地形の特徴は現代の島と完全には一致しませんが、比較としては中国南部の海南島(中国沖)のような小規模な熱帯・亜熱帯環境と比べられることがあります。しかし、植生や植生は、動物相が過去のものとは大きく異なっていた点に注意が必要です。島の面積が小さく、資源が限られていたため、生物の個体サイズや生態に独自の圧力がかかっていたと考えられます。

主要な化石と矮小化の証拠

ハツェグ島で見つかる化石には、竜脚類・鴨脚類(オルニソポッド)・鳥盤類などの恐竜やワニ類、哺乳類様の小型脊椎動物が含まれます。かつての島の岩石からは、小型の恐竜の上白亜紀の化石が多数発見されています。例えば、標本の骨格や骨組織学(骨の微細構造)を調べると、多くの個体が成体であるにもかかわらず大陸にいた近縁種よりもはるかに小型であったことが示されており、これは「島嶼矮小化(island dwarfism)」の明確な証拠とされています。

ノプツァと「島の矮小化」理論

ハンガリーの古生物学者フランツ・ノプツァ(Franz Nopcsa, 1877–1933)は、ハツェグ島で発見された動物群を研究し、限られた資源や孤立した環境が何世代にもわたって個体サイズを小さくする効果をもたらすと提唱しました。Nopcsaはこの考えを島の矮小化(island rule)としてまとめ、島嶼環境に特有の進化的変化の一例として示しました。ノプツァのアイデアは当初は議論を呼びましたが、その後の化石学的データと比較解剖・骨組織学的解析により、島嶼矮小化は実際に起きうる現象であることが広く認められるようになりました。

矮小化の原因と解釈

島嶼矮小化が起きる原因としては、主に次のような要因が挙げられます:

- 限られた食料資源と生産量:小さな島では一次生産量が制約され、大型動物は維持コストが高く不利になる。

- 捕食圧の変化:主要捕食者の不在や数が少ない場合、被捕食者が大型化する代わりに小型化する例もあり、群ごとに選択圧が変わる。

- 隔離と遺伝的漂流:隔離集団では遺伝的変化が急速に進むことがあり、サイズに関わる形質が固定化されることがある。

- 繁殖戦略の変化:資源が限られると、早期成熟や小型化が繁殖成功に有利になる場合がある。

ハツェグ島の場合、これらの要因が複合して作用し、恐竜を含む脊椎動物群の体サイズ低下を引き起こしたと考えられています。近年の研究では、骨の成長輪や骨組織の解析が矮小化が成長の停止や成体の小型化によるものであることを示しており、単に子ども個体ばかりが保存されているという説明は支持されにくくなっています。

学術的・教育的意義

ハツェグ島の化石群は、進化生物学や古生態学にとって貴重な自然実験の事例です。孤立した環境がどのように形態・生理・生態に影響を与えるかを直接示すほか、ノプツァの先駆的な理論が現代の研究によって補強された好例でもあります。これらの研究は、過去の生態系の理解を深めるだけでなく、現代の島嶼生物保全や長期的な環境変化の予測にも示唆を与えます。

研究は現在も進行中で、新たな標本や詳細な解析が加わることで、ハツェグ島の生態系や矮小化メカニズムについてさらに緻密な理解が得られることが期待されています。

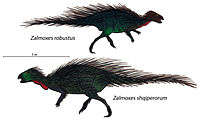

Zalmoxes robustusの 復元図。この恐竜の化石は、白亜紀上層のもので、Haţeg地域で発見されました。

質問と回答

Q: Hațeg島はどこにあったのですか?

A: Hațeg島はテチス海にあり、現在のルーマニア、フネドアラ郡Hațegの近くにありました。

Q: ハテレグ島ではどのような化石が見つかっているのですか?

A: ハテレグ島の岩石からは、小型の恐竜の化石が発見されています。

Q: ハテレグ島はどのようにしてできたのですか?

A: 白亜紀末のアルプス造山紀の地殻変動によって形成されました。

Q: Hațeg島の現代的な類似点はありますか?

A:ヘテレグ島を現代に置き換えたものはありませんが、海南島(中国沖)が最も近いと思われます。

Q:ヘテレグ島の植生や動物相はどのようなものでしたか?

A: ハテレグ島の植生や動物相は、現在とはかなり異なっていました。

Q:「島の矮小化」というアイデアは誰が考えたのですか?

A:ハンガリーの古生物学者フランツ・ノプサ(1877-1933)が「島嶼部矮小化」という考え方を提唱しました。

Q: ノプサの島嶼矮小化説は、現在も広く受け入れられているのでしょうか?

A: はい、Nopcsaの島嶼矮小化説は、「島の法則」とも呼ばれ、現在も広く受け入れられています。

百科事典を検索する