ISS(国際宇宙ステーション)とは:定義・歴史・構造をわかりやすく解説

ISS(国際宇宙ステーション)の定義・歴史・構造を図解でわかりやすく解説。建設経緯や国際協力、主要モジュールの役割まで入門に最適。

国際宇宙ステーション(ISS)は、有人が長期間(数ヶ月単位)滞在できる地球低軌道上の大型の人工衛星的施設です。ISSは科学実験、技術実証、国際協力、人間の宇宙長期滞在に関する研究などを目的に運用されています。組み立ては1998年に始まり、主要な構成要素はその後も段階的に追加されてきました。なお、本文中の各用語は次のリンクを参照してください:宇宙ステーション、衛星。

定義と役割

ISSは単なる居住区ではなく、実験室・観測施設・有人プラットフォームを兼ねた複合施設です。微小重力環境を利用した医学・生物学・材料・流体・燃焼・物理学の研究、地球観測、そして将来の月や火星有人探査に向けた技術検証など、幅広い用途で使われています。

構造と主なモジュール

ISSは多数のモジュール(居住モジュール、実験モジュール、ドッキングモジュールなど)、大きな太陽電池パネル、ロボットアーム、通信・姿勢制御機器などで構成されています。代表的なモジュールには以下があります。

- Zarya(ザリャー):1998年に打ち上げられた最初期の推進・電力補助モジュール。

- Unity(ユニティ)、Zvezda(ズヴェズダ):居住・生命維持・指令機能を担うモジュール。

- Destiny(米国実験モジュール)、Columbus(欧州実験モジュール)、Kibo(日本の実験棟)などの実験モジュール。

- Canadarm2:カナダ製の大型ロボットアーム(補修・搬送に使用)。

- Cupola:地球観察やドッキング監視に使われる展望窓。

- BEAM(Bigelow Expandable Activity Module):2016年に取り付けられた膨張式モジュールで、商用技術の試験として運用されました。

- Nauka(多目的実験モジュール)や接続ノードなど、2010年代後半〜2021年にかけても追加や改修が行われています。

これらのモジュールは、相互に接続されて居住区や実験区画、外部プラットフォームを形成しています。ISSの各部位は分散して設計・製造され、国際協力で組み立てられました。

建設と歴史の概略

ISSの建設は1998年に開始され、ロシアとアメリカ、次いで欧州、日本、カナダのモジュールや機材が順次結合されました。スペースシャトル計画が運用されていた期間(〜2011年)に多くの建設作業が行われましたが、スペースシャトル退役後も補給機や新規モジュールの追加が続いています。2016年にはBEAMが取り付けられ、2021年にはロシアのNaukaなどが追加されるなど、建設・改修は段階的に行われています。

参加国と運用体制

ISSは主に以下の機関・地域が主要パートナーです:アメリカ(NASA)、ロシア(ロスコスモス)、ヨーロッパ(ESA)、日本(JAXA)、カナダという(CSA)。これらが共同で資金・技術・運用を分担しています。ブラジルやイタリアなど、ほかの国や企業も部品供給や研究で協力しています。なお、中国などもといった言及がありますが、中国は独自の有人宇宙ステーション計画を持ち、ISS計画の正式なパートナーではありません。

人員と訪問手段

常駐乗組員は通常4〜6名程度(時期により変動)で、長期滞在の他に短期間の交代や訪問者もいます。乗員の輸送はこれまでロシアのソユーズ、アメリカ側では商業補給・有人輸送(スペースXのCrew Dragonなど)や貨物補給機(Progress、HTV、Cygnus、Dragonなど)を使用して行われています。将来的には民間の商業プラットフォームや新規宇宙船の利用拡大が進む予定です。

軌道と物理的特徴

- 軌道高度:およそ地上400km付近(若干変動)。

- 速度:約7.7 km/s(地球を約90分で一周し、1日で約16回日没・日出を経験します)。

- 大きさ・質量:太陽電池パネルを広げた全長は100m以上、質量は約40万kg程度(搭載物・燃料等で変動)。

研究・教育・技術面での重要性

ISSは微小重力環境を利用した独自の研究プラットフォームです。具体的には:

- 人体への長期滞在影響(骨量減少、筋力低下、放射線影響など)の研究

- 微小重力下での材料・流体・燃焼現象の基礎研究

- 生物学・薬学分野での実験(細胞・微生物研究)

- 地球観測や宇宙天文学の観測装置の運用

- ロボティクスやライフサポート技術、膨張式居住モジュールなどの新技術の実証

また教育・広報面でも重要で、世界中の学生や一般市民への宇宙教育・啓発活動が行われています。

生活と支援システム

乗組員は居住モジュールで食事・睡眠・実験を行います。生命維持装置(空気循環、二酸化炭素除去、水再生、温度管理など)により長期滞在が可能です。補給船が食料・機材・燃料を定期的に運び込み、不要物は廃棄機で大気圏で焼却するか、回収船で持ち帰られます。

現状と今後の予定

ISSは長期運用を前提に設計され、2020年代〜2030年代初頭までの運用継続が計画されています(各パートナー間での合意により延長の可能性あり)。将来的には国際パートナーが段階的に商業的な低軌道プラットフォームへ移行し、ISSは計画的な制御落下で太平洋上の無人海域へ大気圏再突入させる形で退役させる計画が示されています。

地上からの観察方法

ISSは肉眼でも見えるほど明るく、晴れた夜空で星のように速く移動する点として見えます。観察は地域ごとの通過時刻(高度、方角、明るさ)を示すサービスやアプリで確認できます。

まとめ

ISSは国際的な協力で築かれた地球低軌道上の多目的有人施設であり、科学研究・技術開発・人類の宇宙滞在能力向上に大きく寄与しています。建設は1998年から続き、2010年代にかけて主要な組み立てが進みましたが、その後も追加モジュールや改修が続けられており、今後は商業化や次世代の軌道施設への移行が注目されています。

オリジン

1980年代初頭、NASAはソ連のサリュート、ミール宇宙ステーションに対抗するものとして、宇宙ステーション・フリーダムを計画しました。しかし、設計図から外れることはなく、ソビエト連邦と冷戦の終焉とともに中止となった。宇宙開発競争の終焉を受け、アメリカ政府は1990年代初頭、ヨーロッパ、ロシア、日本、カナダといった国際的なパートナーとの間で、真の国際宇宙ステーションを建設するための交渉を開始することになった。このプロジェクトは、1993年に初めて発表され、「スペースステーション・アルファ」と呼ばれた。参加するすべての宇宙機関の宇宙ステーション案を統合する計画だった。NASAの「スペースステーションフリーダム」、ロシアの「ミール2」(ミール宇宙ステーションの後継機、現在のズベズダが中核)、ESAの「コロンバス」(独立した宇宙実験室として計画されていた)。

製造

ISSの部品は、世界各地の工場で製造され、ケネディ宇宙センターの宇宙ステーション加工施設に運ばれて、製造の最終段階、機械組立、打ち上げ加工が行われます。部品は、ステンレス、チタン、アルミニウム、銅で作られています。

アセンブリ

国際宇宙ステーションの組み立ては、宇宙建築の一大イベントである。ロシアのモジュールは、そのロケットによって打ち上げられ、ドッキングしました。それ以外の部品はすべてスペースシャトルで運ばれた。2011年6月5日現在[update]、1000時間以上の船外活動で159個の部品を追加している。スペースシャトルで打ち上げられたモジュールの多くは、打ち上げ前に宇宙ステーション処理施設で地上の試験を行い、問題を発見し修正した。

最初の部分である「ザーリャ機能貨物ブロック」は、1998年11月にロシアのプロトンロケットで軌道に投入された。さらに2つの部品(ユニティ・モジュールとズベズダ・サービス・モジュール)が追加され、最初のクルーであるエクスペディション1が送り込まれた。第1次長期滞在クルーは、アメリカのウィリアム・シェパード宇宙飛行士とロシアのユーリ・ギジェンコ、セルゲイ・クリカレフ宇宙飛行士で、2000年11月1日にISSにドッキングした。

| 国際宇宙ステーションの組み立て | |||||||

| 部品 | 組立飛行 | 発売日 | セパレートビュー | 駅のある風景 | |||

| ザーリャ(FGB) | 1A/R | 1998-11-20 | プロトンK |

|

| ||

| Unity (Node 1)、PMA-1 & PMA-2 | 2A | 1998-12-04 | スペースシャトル エンデバー号(STS-88) |

|

| ||

| Zvezda (サービスモジュール) | 1R | 2000-07-12 | プロトンK |

|

| ||

| Z1トラス&PMA-3 | 3A | 2000-10-11 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-92) |

|

| ||

| P6 トラス・ソーラーアレイ | 4A | 2000-11-30 | スペースシャトル エンデバー号(STS-97) |

|

| ||

| デスティニー(米国研究所) | 5A | 2001-02-07 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-98) |

|

| ||

| 外部収納プラットフォーム-1 | 5A.1 | 2001-03-08 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-102) |

|

| ||

| Canadarm2 (SSRMS) | 6A | 2001-04-19 | スペースシャトル エンデバー号(STS-100) |

|

| ||

| クエスト(ジョイント・エアロック) | 7A | 2001-07-12 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-104) |

|

| ||

| ピルス(ドッキングコンパートメント&エアロック) | 4R | 2001-09-14 | ソユーズ-U |

|

| ||

| S0トラス | 8A | 2002-04-08 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-110) |

|

| ||

| モバイルベースシステム | フロリダ大学2 | 2002-06-05 | スペースシャトル エンデバー号(STS-111) |

|

| ||

| S1トラス | 9A | 2002-10-07 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-112) |

|

| ||

| P1トラス | 11A | 2002-11-23 | スペースシャトル エンデバー号(STS-113) |

|

| ||

| ESP-2 | LF1 | 2005-07-26 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-114) |

|

| ||

| P3/P4 トラスとソーラーアレイ | 12A | 2006-09-09 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-115) |

|

| ||

| P5トラス | 12A.1 | 2006-12-09 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-116) |

|

| ||

| S3/S4トラス&ソーラーアレイ | 13A | 2007-06-08 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-117) |

|

| ||

| S5トラスとESP-3 | 13A.1 | 2007-08-08 | スペースシャトル エンデバー号(STS-118) |

|

| ||

| ハーモニー(ノード2) | 10A | 2007-10-23 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-120) |

|

| ||

| コロンブス(欧州研究所) | 1E | 2008-02-07 |

|

| |||

| Dextre(SPDM) | 1J/A | 2008-03-11 | スペースシャトル エンデバー号(STS-123) |

|

| ||

| 日本製加圧モジュール(JEM-PM) | 1J | 2008-05-31 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-124) |

|

| ||

| S6トラス&ソーラーアレイ | 15A | 2009-03-15 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-119) |

|

| ||

| 日本の被曝施設(JEM-EF) | 2J/A | 2009-07-15 | スペースシャトル エンデバー号(STS-127) |

|

| ||

| ポイズン(MRM-2) | 5R | 2009-11-10 | ソユーズ-U | |

| ||

| ExPRESS ロジスティクスキャリア1号機、2号機 | ウルフ3 | 2009-11-16 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-129) | |

| ||

| キューポラ | 20A | 2010-02-08 | スペースシャトル エンデバー号(STS-130) | |

| ||

| ラスベット(MRM-1) | ULF4 | 2010-05-14 | スペースシャトル「アトランティス号」(STS-132) |

|

| ||

| レオナルド(PMM)、EXPRESS Logistics Carrier 4 | ユーエルエフファイブ | 2011-02-24 | スペースシャトル「ディスカバリー号」(STS-133) |

|

|

| |

| アルファ磁気分光器、OBSS、EXPRESS ロジスティクスキャリア3号機 | ユーエルエフシックス | 2011-05-16 | スペースシャトル エンデバー号(STS-134) |

|

|

| |

| ビゲロー拡張アクティビティモジュール | 2016-04-08 | (SpaceX CRS-8) |

| ||||

| 部品 | 組立飛行 | 発売日 | セパレートビュー | 駅のある風景 | |||

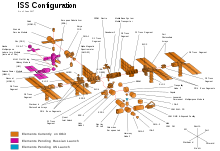

ISSの図面(分解図)

宇宙での生活

ベッドタイム

宇宙ステーションで生活する人々は、地球での生活とは異なるさまざまな変化に慣れなければなりません。地球の軌道を90分で回るので、太陽は1日に16回出て、16回沈むように見える。そのため、特に寝る時間を決めるときなど、混乱することがあります。宇宙飛行士は、とにかく24時間のスケジュールを守るように心がけています。就寝時は、壁に貼り付けた寝袋で寝なければなりません。寝ている間に浮き上がらないように、中に紐をつけなければなりません。En:wikt:Strap

無重量

軌道上ではGフォースはありません(これを自由落下または無重量といいます)。NASAのトレーナーは、宇宙飛行士に無重力を体験させるために、宇宙飛行士を水の中に入れています。水中では人が浮くので、無重力を体験しているのと同じです。しかし、水の中では、水を押して移動することができます。しかし、水中では水を押して移動することができますが、無重力の場合は押すものがないので、ただ宙に浮いているような状態になります。また、飛行機に乗って、あっという間に地球に落下させるというトレーニングもあります。無重力を短時間で体験することができるのです。この訓練は、最初はかなり気分が悪くなることがあります。

無重力の中では足をあまり使わないので、足が弱くなりすぎないようにたくさん運動する必要があります。重力がないと、上半身が大きく、足がやせ細ることがあります。これをチキンレッグ症候群といいます。宇宙飛行士は、健康な体を維持するために、毎日、一生懸命に運動しなければなりません。

宇宙での食事は難しい。宇宙では水などの液体は下に流れないので、もし宇宙ステーション内で液体をこぼしたら、そこらじゅうに浮いてしまうのです。また、液体が電子機器を壊してしまうこともあるので、宇宙では細心の注意を払わなければなりません。飲み物は、袋に入った水を吸ったり、壁にくっついたチューブから飲んだりしています。食べ物はお皿に乗せると浮いてしまうので、袋に入れ、その袋の中から食べます。パウチに入れて、パウチから食べるのです。

新鮮な野菜や果物が送られてくることもありますが、とても高価で送るのが大変なので、たくさん持っていかなければなりません。

浴室

実は、宇宙ではお風呂に入れないので、お風呂はトイレと呼ぶべきかもしれません。その代わり、宇宙飛行士は水鉄砲を使ってシャワーを浴びます。一人が水鉄砲で水をかけ、他の人が水吸引器を持って外に出て、シャワーから浮いてくる水を全部吸い取ります。これが結構大変なので、宇宙飛行士は濡れた布を使った「スポンジバス」で済ませるのが普通です。

また、トイレも問題です。トイレは重力を利用して作動するようになっています。トイレの水を流すと、重力で水が下に落ちます。ISSに滞在する宇宙飛行士は重力を感じないので、トイレは宇宙飛行士に密着して、排泄物を優しく吸い取る必要があります。

質問と回答

Q: 国際宇宙ステーションとは何ですか?

A: 国際宇宙ステーションは非常に大きな衛星で、一度に数ヶ月間、人が滞在することができます。

Q:国際宇宙ステーションの最後の部分が追加されたのはいつですか?

A: 最後の部品であるビゲロー・モジュールは2016年に追加されました。

Q:国際宇宙ステーションのプロジェクトに参加している国はどこですか?

A:国際宇宙ステーションは、アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、日本、カナダなど、世界のいくつかの地域が共同で進めているプロジェクトです。

Q:国際宇宙ステーションの建設はいつ始まったのですか?

A:国際宇宙ステーションの建設は1998年に始まりました。

Q:国際宇宙ステーションはどのように建設されたのですか?

A: ロシアとアメリカの宇宙モジュールを結合して国際宇宙ステーションを建設しました。

Q:国際宇宙ステーションに協力している他の国はありますか?

A: はい、ブラジル、イタリア、中国などの他の国も、他国との協力を通じて国際宇宙ステーションと協力しています。

Q:国際宇宙ステーションはどこにあるのですか?

A:国際宇宙ステーションは地球低軌道上にあります。

百科事典を検索する

.jpg)

.jpg)