ミランコビッチ・サイクルとは:定義と地軸・軌道変動がもたらす2万〜10万年の気候周期

ミランコビッチ・サイクル:地軸・軌道変動がもたらす2万〜10万年の気候周期を図解と最新研究でわかりやすく解説。

ミランコビッチサイクルとは、地球が太陽の周りを回る軌道や地軸の傾きが、小さくゆっくりと、しかし規則的に変化することです。この変動は一見わずかでも、地球に到達する日射量(太陽からの放射エネルギー)の空間分布や季節変化を変え、長期の気候変動を引き起こします。

ミランコビッチサイクルの主な要素

- 離心率(軌道の楕円率):地球の軌道が円に近いか楕円かを示します。主な周期は約10万年(および約40万年)で、地球と太陽との距離変化の振幅を変えます。

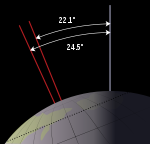

- 軸の傾き(傾斜角、傾斜の角度):地球の自転軸が公転面に対して傾いている角度で、約2万〜4万年の範囲で変動します。現在は約23.4°で、最大約24.5°から最小約22.1°の範囲をとります。傾きが大きいほど、季節差が強くなります。

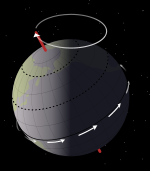

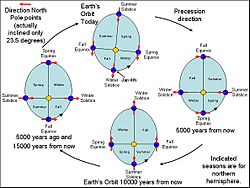

- 歳差運動(歳差・歳差軸の方向):地球の自転軸の向きがゆっくり回転する運動で、約2万1000年の周期をもちます。歳差は季節と軌道形状の組合せによって、ある地域の季節ごとの日射の強さを変化させます(すなわち、北半球の夏が近日点の近くに来るか遠日点で来るかなど)。

日射量への影響と気候応答

これらの天文要素が変化すると、地球全体の年間総日射量はほとんど変わらない一方で、緯度・季節ごとの日射分布が変わります。特に北緯約65°付近の夏の日射量が氷床の成長・融解に対して非常に重要だと考えられており、夏の入射日射量が少ないと氷床が拡大しやすく、逆に多いと氷床が後退しやすくなります。

しかし、ミランコビッチ変動自身だけでは気候の大きな変化(氷期―間氷期の振幅や周期)を完全に説明できません。実際の気候変化は、温室効果ガス(CO2 等)変動、氷床アルベド(反射率)変化、海洋循環の変化など内部フィードバックによって増幅・調整されます。これらの結果として、顕著な周期として約2万1千年、4万1千年、10万年などの気候リズムが観測されます。

証拠と研究史

ミランコビッチは、地球の軌道の離心率、軸の傾き、歳差運動の変動が地球の気候パターンを引き起こすことを、数学を応用して予測した。 しかし当初は直接的な年代情報や気候記録が不足していたため、理論は完全には受け入れられませんでした。

決定的な証拠の一つとなったのは、深海堆積物や氷床コアなどの長期記録の解析です。特に深海のコアが採取され、1976年に『Science』誌に論文が発表されてから、ミランコビッチ理論と観測データの整合が強く裏付けられるようになりました。深海堆積物中の酸素同位体比(δ18O)やその他のプロキシ記録は、氷期・間氷期の反復とそれらの周期性を明瞭に示しています。

現在の課題と追加の知見

- 10万年問題:なぜ過去100万年の主周期が約10万年の氷期サイクルになったのか(軌道の離心率変動は総日射量変化が小さい)については、内部フィードバックの非線形応答や氷床力学の寄与など、多くの仮説が議論されています。

- 気候モデルへの統合:現代の気候モデルでは、軌道強制(ミランコビッチ効果)と温室効果ガス変動、氷床の力学、海洋循環を同時に扱うことでより現実的な過去気候再現が試みられています。

- 年代決定法としての応用:堆積物や氷床記録の年代を軌道周期に合わせて補正する「軌道チューニング」は広く用いられますが、循環的誤差を生じる可能性があるため慎重な解釈が必要です。

- その他の応用:ミランコビッチ理論は地球以外の惑星や準惑星の長期気候変化を考える際にも有用で、系外惑星の気候安定性や居住可能性の評価にも応用されます。

まとめ

ミランコビッチ・サイクルは、地球軌道と地軸の緩やかな変動がもたらす日射分布の変化を通じて、長期の気候変動(数万年〜数十万年スケール)に強い影響を与える重要な因子です。ただし、観測される氷期—間氷期サイクルの振幅やタイミングを完全に説明するためには、大気中の温室効果ガスや氷床・海洋など地球内部のフィードバック過程を合わせて考える必要があります。現代の気候科学は、ミランコビッチ効果を基礎にした多因子の相互作用を解明する方向で発展を続けています。

堆積物の性質は周期的に変化することがあり、その周期は堆積物の記録に表示することができます。ここでは、異なる地層の色にサイクルが見られる

太陽の周りを回る惑星は、時間の経過とともに徐々に回転する楕円(楕円形)軌道を描く(absidal precession)。この楕円の離心率は、視覚的に分かりやすくするために誇張されている。

地球の斜度の22.1〜24.5°の範囲。

プリセッションの動き。

サイクルは

軌道形状(離心率)

地球の軌道は楕円形です。離心率とは、この楕円が円形からどれだけ離れているかを示す指標である。地球の軌道の形は、ほぼ円形から軽度の楕円形の間で時間的に変化する。

軸方向の傾き(斜位)

地球の軸の傾きの角度は、他の惑星からの摂動によって地球の軌道が移動するため、黄道面に対して変化します。

斜度が大きくなると、両半球の夏は太陽からの熱と光を多く受け、冬は少なくなります。逆に、斜度が小さくなると、夏の日差しが弱くなり、冬の日差しが強くなる。この2.4°のゆっくりとした斜行の変化は、ほぼ周期的なものです。傾きが22.1°と24.5°の間を行ったり来たりするのに約41,000年かかります。

軸方向の歳差運動

歳差運動とは、地球の軸がぐらつくことである。このジャイロ運動は、球形ではなく扁平球形の固体である地球に、太陽と月が及ぼす潮汐力によるものである。この効果は、太陽と月がほぼ均等に作用している。その周期は約26,000年である。

軸が太陽の方向を向いていると、一方の極半球は季節の差が大きくなり、もう一方の極半球は季節が穏やかになります。近日点で夏を迎えた半球は、それに伴って増加する太陽放射の多くを受けますが、遠日点で冬を迎えた同じ半球は、冬が寒くなります。もう一方の半球は、相対的に冬が暖かく、夏が涼しくなります。

Apsidal precession

太陽の周りを回る惑星は、楕円形の軌道を描き、時間の経過とともに徐々に回転する(周回歳差運動)。

さらに、主に木星や土星との相互作用の結果、軌道楕円体自体が宇宙空間で歳差運動をするようになる。これにより、赤道離脱の周期が25,771.5年から約21,636年に短縮される。

軌道の傾き

地球の軌道の傾きは、現在の軌道に対して、約7万年の周期で上下に移動する。ミランコビッチはこの3次元的な動きを研究していなかった。この動きは「黄道離脱」または「惑星直列」と呼ばれている。

研究者たちはこのドリフトに注目し、また、他の惑星の軌道と相対的に移動することにも注目した。太陽系の角運動量を表す平面である不変平面は、ほぼ木星の軌道面に一致している。地球の軌道の傾きは、不変平面に対して10万年周期で変化している。これは、10万年の離心率の周期と非常によく似ている。この10万年周期は、10万年周期の氷河期のパターンとよく一致する。

この面には塵などの円盤が存在し、地球の気候に影響を与えていると提唱されている。地球がこの面を通過するのは、レーダーで検出される流星や流星関連の夜光雲が増加する1月9日と7月9日頃。

南極アイスコアの研究では、氷の中に閉じ込められた気泡中の酸素-窒素比を用いて、アイスコアに記録された気候反応は、ミランコビッチ仮説が提唱するように、北半球の日射量によって駆動されていると結論づけた。これは、比較的新しい方法でミランコビッチ仮説を検証したことになります。なお、10万年周期の「傾斜」説とは一致しません。

季節に対する潮汐の偏移の影響

アプシダル歳差運動の様子。太陽系のほとんどの軌道は、離心率がはるかに小さく、ほぼ円形である。

関連ページ

質問と回答

Q: ミランコビッチサイクルとは何ですか?

A: ミランコビッチ・サイクルとは、地球が太陽の周りを回る軌道と地軸の傾きがゆっくりと規則的に変化することで、地球の一部に降り注ぐ太陽光の量に影響を与え、気候の周期をもたらすものです。

Q: ミランコビッチ・サイクルによって引き起こされる地球の気候の周期は何回ですか?

A: ミランコビッチ・サイクルは、約2万1千年、約4万1千年、約10万年、約40万年の周期で地球の気候を変化させます。

Q: 地球軌道の離心率、軸傾斜、歳差の変動が地球の気候パターンを引き起こすと予言したのは誰ですか?

A:ミルチン・ミランコビッチ(Milutin Milanković)は、地球軌道の離心率、軸傾斜、歳差の変動が地球の気候パターンを引き起こすことを、応用数学を使って予言したのです。

Q:ミランコビッチ・サイクルの天文学的な理論はいつごろから始まったのですか?

A:19世紀には、ジョセフ・アデマールやジェームズ・クロールらによって、同様の天文学的なミランコビッチ・サイクルの理論が提唱されています。

Q: 1976年までのミランコビッチ・サイクルの問題は何だったのでしょうか?

A: 1976年まで、地球の気候パターンにおけるミランコビッチ・サイクルの役割の問題を解決するための信頼できる年代証拠がありませんでした。

Q: 地球の気候パターンにミランコビッチ・サイクルが関与しているという証拠が固まったのはいつですか?

A: 地球の気候パターンにミランコビッチ・サイクルがあるという証拠は、深海コアが採取された後、1976年にサイエンス誌に論文が発表され、決着がつきました。

Q: ミランコビッチ・サイクルの分野は、現在も活発に研究されているのでしょうか?

A: はい、ミランコビッチ・サイクルとそれが地球の気候パターンに与える影響については、現在も活発に研究が行われている分野です。

百科事典を検索する