吸血鬼(ヴァンパイア)とは?起源・ドラキュラの影響・伝承・特徴・弱点を解説

吸血鬼(ヴァンパイア)の起源や東欧の伝承 ドラキュラが与えた影響 血を求める牙やコウモリへの変身などの特徴 弱点までをやさしく解説 現代文化での人気の理由も紹介

吸血鬼は伝説や物語に登場する不死の怪物(vampire)です。吸血鬼の話は東ヨーロッパで早くから語られたが、現代人の吸血鬼像の多くは、ブラム・ストーカーによる有名な小説「ドラキュラ」(1897年)によって決定づけられた。吸血鬼が実在すると信じている人はほとんどいないが、映画・テレビ・小説・ゲームなど大衆文化の中では今でも非常に人気がある。

伝承では、吸血鬼はかつて人間だった者が死後に蘇った存在、あるいは生ける死者で、超自然的な呪いを受けているとされる。多くの吸血鬼は生き延びるために血を飲む必要があり、2本の長い牙で人や動物の首筋を噛んで吸血する。吸血鬼に血を吸われて殺された人が新たな吸血鬼になるという話もあれば、血ではなく人の生命エネルギー(生気)を奪って生きるとする伝承もある。さらに、多くの物語では吸血鬼は他の動物、通常はコウモリだが、オオカミ、猫、ネズミに変身することができる。

物語や地域によって、吸血鬼はこれらの特徴の一部のみを備えることもあれば、ほとんどすべてを持つこともある。以下では、その起源、ドラキュラの影響、各地の伝承、典型的な特徴や弱点を整理する。

起源と歴史的背景

吸血鬼に似た存在の伝承は古代からあり、とくにスラヴやバルカン地方を中心とする東欧で体系化された。近世ヨーロッパでは、疫病の流行や死体の腐敗の仕方が誤解され、「墓の中で体が膨らみ口元に血がにじむ=吸血の証拠」と見なされたことが吸血鬼騒動を招いた。埋葬後に掘り返された遺体に対し、心臓へ杭を打つ、首を切る、口に石や煉瓦を詰める、重い石で押さえるといった「対策」が記録に残っている。伝承では、暴力的な死を遂げた者、埋葬が不適切だった者、忌み事に関わった者などが吸血鬼化しやすいとされた地域もある。

ドラキュラの影響

ブラム・ストーカーによる「ドラキュラ」は、貴族的で魅惑的な吸血鬼像、トランシルヴァニアの城、夜行性、牙、マント姿、催眠術、コウモリへの変身など、今日広く共有されるイメージを決定づけた。映画『ノスフェラトゥ』(1922年)は「太陽光が致命的」という設定を強め、ハリウッド作品(1931年の名優ベラ・ルゴシのドラキュラ)やその後のハマー・フィルムのシリーズは、吸血鬼のビジュアルと言動を世界中に定着させた。以後、吸血鬼は恐怖の怪物から、悲劇的・ロマンティックな存在、反英雄へと多様に再解釈されている。

世界の類似伝承

- 東欧・バルカン:ストリゴイ/モロイ(ルーマニア)、ヴリュコラカス(ギリシア)など、生者・死者の区別や墓地・村落を巡る伝承が豊富。

- 中欧・ドイツ語圏:ナハツェーラー(死体の体内で自らの死衣を食む存在)など、疫病との関連で語られる。

- アジア:キョンシー(中国の跳ねる屍)、ペナンガラン(マレー)、アスワン(フィリピン)など、血や生気を奪う化け物が各地に見られる。

- 中南米・アフリカにも、家畜の血や人の生命力を奪う存在の伝承が点在する。

典型的な能力・特徴

- 不死性・再生:歳を取らず、傷が急速に治るとされることが多い。

- 吸血・生気吸収:人間や動物の血、または生命エネルギーを糧とする。

- 牙と噛み跡:2本の長い犬歯で首筋などを噛み、特徴的な傷跡を残す。

- 変身能力:他の動物、通常はコウモリだが、オオカミ、猫、ネズミに変身できると語られる。

- 超人的な力:怪力・敏捷性・夜目・聴力の向上、催眠や魅了(カリスマ)を使う設定も一般的。

- 棺や故郷の土:日中は棺で休む、故郷の土を身近に置く必要があるとされる場合がある。

- 招かれなければ入れない:私的空間(家屋)には住人の招きなしに入れないという規則がしばしば存在する。

- 鏡・影:鏡に映らない、影がないとされる作品もある(すべてではない)。

- 流水の制約:流れる水を渡れない、または弱るという伝承がある地域もある。

弱点・退治法

- 太陽光:多くの映像作品では致命的。原典によっては「弱体化」程度に描かれることもある。

- ニンニク・香草:強い匂いで近寄らせないとされる(地域差あり)。

- 聖なるもの:十字架・聖水・聖餅・聖像などが効くというキリスト教圏の設定。

- 杭・斬首・焼却:心臓への木杭(サンザシやトネリコなど)、首を切る、火で焼くといった伝統的な退治法。

- 招きの法則の利用:家に招かなければ侵入を防げるという設定。

- 種まき・結び目:こぼした穀粒や結び目を数えずにいられない性質を利用して足止めする民間伝承。

- 銀や鉄:一部作品では武器素材として有効とされるが、普遍的ではない。

近現代の解釈とポップカルチャー

20世紀後半以降、吸血鬼は単なる恐怖の対象から、孤独・永遠の生・倫理の葛藤を背負うドラマ性の高いキャラクターへと変貌した。小説・コミック・アニメ・ドラマでは、吸血行為をめぐる倫理や共存、恋愛やアイデンティティが主題化され、血ではなく人工血液や代替手段で生きる設定も描かれる。現代作品では、社会の異端や少数者のメタファーとして吸血鬼が用いられることも多い。

科学的・社会的背景(誤解の由来)

- 疫病との混同:結核や狂犬病などの症状(夜間の興奮、光過敏、噛みつき、衰弱)が吸血鬼像と結びついた可能性がある。

- 腐敗の知識不足:遺体の膨張や口元の出血、髪・爪が伸びたように見える現象が「墓の中で生きている」証拠と誤解された。

- 社会不安の投影:戦争・飢饉・病が続く時代に、不可解な死を説明するためのスケープゴートとして吸血鬼が語られた。

まとめ:吸血鬼は、地域ごとの民間伝承と、近代以降の文学・映画が融合して形作られた複合的なイメージの存在である。血や生気を糧とし、夜に活動し、コウモリなどに変身する、太陽や聖なるものを苦手とする——といった特徴は広く知られるが、どの設定が正しいかは物語次第である。作品や地域ごとの違いを踏まえると、吸血鬼というテーマは、恐怖と魅惑、死と生、倫理と欲望をめぐる普遍的な物語装置であることがわかる。

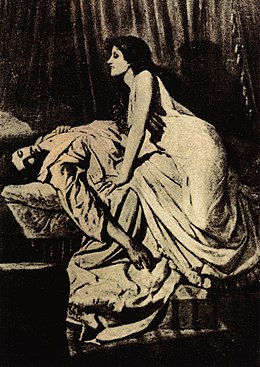

フィリップ・バーン=ジョーンズ作「吸血鬼」1897年

フィクションの中の吸血鬼

ドラキュラはフィクションの中で最も有名な吸血鬼であり、彼を題材にした映画が数多く作られ、しばしばクリストファー・リーがドラキュラ本人を演じている。ベラ・ルゴシもこの役で知られる俳優の一人である。ノスフェラトゥ』も吸血鬼映画として有名である。

アン・ライスによる吸血鬼を題材にした人気シリーズがある。スティーブン・キングも1970年代に『セイラム・ロット』で吸血鬼について書いている。テレビ番組『Buffy the Vampire Slayer』では、吸血鬼と戦う少女が登場するが、善良な吸血鬼とも仲良くしていた。ステファニー・メイヤーの『トワイライト』シリーズも「吸血鬼」を題材にしている。映画『ロスト・ボーイズ』は、現代のカリフォルニア(当時)に住む吸血鬼の一団を描いた作品でした。吸血鬼に関する他の多くの物語の中には、番組「True Blood」につながる「The Southern Vampire Mysteries」があります。

吸血鬼

保護

物語では、ニンニクは吸血鬼を遠ざけるためによく使われるが、実際には影響はない。ヴァーベナは吸血鬼を傷つけるために使われ、ヨーロッパでは伝統的ではないが、吸血鬼を遠ざけるために鏡が使われてきた(ある文化では、吸血鬼には魂がないことを示す方法として、反射がなく、時には影がないこともある)。物語に登場するすべての吸血鬼がこの性質を持つわけではないが(ギリシャのvrykolakas/tympaniosは反射と影の両方を持つ)、ブラム・ストーカーは『ドラキュラ』でこの性質を利用している。このほか、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』では、オオカミの毒(Aconitum)がドラキュラを撃退するのに使われることがある、と述べられている。その理由は、小説の中でドラキュラは狼男であり、コウモリと同じように簡単に狼男に変身できると説明されているからである。

その他

神経学者の中には、この神話の根底には狂犬病が横たわっているのではないかと考える人もいる。

- 狂犬病の人は歩くのも大変なんですよ。

- 性的に非常に活発で、攻撃的になることもある。この狂乱の最中に噛み付くこともある。

- 痙攣を起こしたり、発作を起こしたりすることが非常に多いのです。そのような痙攣の際に舌を噛むことが多い。そのため、口から出血することがある。

- 狂犬病は噛まれることで感染する

- 脳の病気の多くは、光に敏感になります。

- 脳の病気の多くは、飲み込むことが困難になります。これが水に対する恐怖心です。

この場合の問題は、狂犬病患者、特に病状の進行した人は、せいぜい10日程度しか生きられないということだ。これでは、数週間から数ヵ月にわたって溝や墓から抜け出してくることを考慮に入れていない。

もう一つ、他の人たちからも説明があった。狂犬病ではなく、ポルフィリン症ではないかというのです。ポルフィリン症は遺伝的な疾患で、体内で血液が作られるときに違いが生じます。血液のある部分は十分な量を作ることができないのです。

心理的な障害が吸血鬼的な行動の一因になることがあります。血を飲むとその人の強さを得られると信じられてきたのと同じです。その起源は古代文明に遡る。

現実の世界には、吸血鬼のような格好や振る舞いを好む人々がいます。中には血を飲む人もいるかもしれません。

最後に、吸血コウモリです。

質問と回答

Q: 吸血鬼とは何ですか?

A: 吸血鬼は伝説や物語に登場する怪物です。

Q:最初の吸血鬼の話はどこで語られたのですか?

A:最初の吸血鬼物語は東ヨーロッパで語られました。

Q:現代の吸血鬼の描写を作ったのは誰ですか?

A:ブラム・ストーカーが有名な小説『ドラキュラ』で吸血鬼の現代的な描写を創作しました。

Q:吸血鬼が実在すると信じている人は多いのですか?

A:吸血鬼が実在すると信じている人はほとんどいません。

Q:生き残るために必要なことは何ですか?

A:血を飲まなければ生きていけない吸血鬼もいます。

Q:吸血鬼はどうやって血を飲むのですか?

A:吸血鬼は2本の長い牙で人や動物の首を噛んで血を飲みます。

Q:吸血鬼に殺された人は、自分も吸血鬼になれますか?

A:はい、吸血鬼に血を飲まされて殺された人も吸血鬼になることがあります。

百科事典を検索する