発作(Seizure)とは?てんかんの症状・原因・種類をわかりやすく解説

発作(Seizure)とは?てんかんの症状・原因・種類を図解と事例で分かりやすく解説。見分け方・対処法・よくある誤解まで押さえた入門ガイド。

また、「差し押さえ」は財産を奪う行為を指すこともあり、この意味については「差し押さえ(法律)」を参照してください。

発作は、人の脳の神経が奇妙な動きをするときに起こります。神経は、部分的には電気信号によって情報を送っています。通常、脳内の神経(ニューロンと呼ばれる)は同時に発火することはありません。発作が起きると、神経の集団が一緒に、あまりに速く発火し始めます。そのため、脳内の電気的活動が乱れがちになります。

発作を起こすと、ほとんどの人が体を震わせたり、痙攣させたりすると思っています。しかし、それ以外にもさまざまな発作があります。

発作(Seizure)とは

発作は、脳の神経細胞が一時的に異常な電気活動を起こすことで生じる症状の総称です。持続時間は数秒から数分までさまざまで、症状も人によって大きく異なります。すべての発作がてんかんを意味するわけではありません。

てんかんとの違い

てんかんは、反復する(通常は2回以上)自発的な発作を示す慢性的な状態を指します。一方、熱性けいれんや頭部外傷後の一回性の発作など、単発で終わる発作もあります。したがって「発作」と「てんかん」は同義ではありません。

発作の原因

- てんかん(特発性や症候性)

- 高熱(乳幼児の熱性けいれん)

- 脳の外傷や脳卒中

- 脳腫瘍や脳の構造異常

- 感染症(脳炎、髄膜炎など)

- 代謝異常(低血糖、電解質異常など)

- 薬物の副作用や薬物・アルコールの中断(禁断症状)

- 睡眠不足や強いストレス、フラッシュ光(光過敏性)などの誘因

発作の種類(主な分類)

国際分類では大きく「局在(部分)発作(Focal)」と「全般発作(Generalized)」、起点不明のものに分けられます。

- 局在発作(部分発作)

- 意識保たれるもの(simple focal):手足のピクつき、感覚の異常、味覚や匂いの変化など

- 意識障害を伴うもの(complex focal):ぼんやりする、周囲の刺激に反応しない、異常行動(自動症)など

- 全般発作

- 強直間代発作(いわゆる痙攣性の大発作):全身が硬くなる(強直)→全身がけいれんする(間代)

- 欠神発作(absence):数秒間の意識消失やぼーっとする状態、目が一点を向くなど

- ミオクロニー発作:一瞬のピクつき(筋の短い収縮)

- 失立・脱力発作(atonic):急に力が抜けて倒れる

症状(実際に現れること)

- 運動症状:けいれん、筋のこわばり、手足のぴくつき、突然の倒壊

- 感覚症状:しびれ、チクチク感、視覚や聴覚の異常、味や匂いの変化

- 意識障害:短時間の意識消失や反応が鈍くなる

- 自律神経症状:顔面蒼白、発汗、吐き気、頻脈

- 精神・認知症状:突然の恐怖感、既視感、言語障害、一時的な混乱

診断方法

- 問診・病歴聴取:発作の状況、持続時間、前触れ(オーラ)、既往歴、家族歴など。

- 脳波(EEG):発作性の電気異常を検出するための基本検査。時に睡眠や誘発検査を行う。

- 脳画像(MRI, CT):脳の構造的な原因(腫瘍、萎縮、血管障害など)を確認。

- 血液検査:電解質、血糖、感染や代謝異常の評価。

- ビデオEEGモニタリング:発作を実際に記録して診断や手術適応を評価する。

治療方法

治療は原因や発作の種類に応じて個別化されます。

- 抗てんかん薬(抗けいれん薬):第一選択の治療。薬剤の種類や用量は医師が決定します。

- 原因治療:腫瘍や感染などの原因が明らかな場合は、それに対する治療を行います。

- 外科治療:薬でコントロールできない焦点性てんかんに対しては手術が検討されることがあります。

- 迷走神経刺激療法(VNS)、深部脳刺激(DBS):手術以外の補助療法として用いられることがあります。

- ケトン食(ケトジェニックダイエット):小児を中心に効果が期待される食事療法。

- 生活習慣の管理:規則正しい睡眠、アルコールや薬物の制限、ストレス対策などは発作の予防に有効です。

発作時の応急対応(救急対応)

- 慌てず、周囲の危険物を取り除き、頭を保護する。硬い物や角のある家具から離す。

- 口に物を入れない(誤って噛ませることで窒息や歯の損傷の危険)。

- 発作の開始時刻と持続時間を確認・記録する。

- 痙攣が収まったら、呼吸が確保されているか確認し、反応があれば側臥位(回復体位)にする。

- 以下の場合は救急車を呼ぶ:

- 発作が5分以上続く(持続発作/ステータス・エピレプティクスの疑い)

- 呼吸が止まっている、顔色が非常に悪い

- 初めての発作である

- けがをした、妊娠中である、糖尿病などの基礎疾患がある

- 発作が繰り返している

予後と日常生活の注意点

- 多くの人は適切な治療で発作をコントロールできますが、薬の調整が必要な場合があります。

- 運転や高所作業など、発作のリスクが命に関わる活動は制限が必要になることがあります(各国・地域の法律・規制に従う)。

- 就学や就労、妊娠出産については医師とよく相談し、必要な管理や支援を受けることが大切です。

受診の目安

- 初めて発作らしき症状を経験した場合

- 既往のてんかんで薬を飲んでいても発作が増えた場合

- 発作の頻度や強さが変化した場合

- 発作後の回復が遅い、または新たな神経症状が出現した場合

早期の診断と適切な治療によって、発作のコントロールや生活の質の向上が期待できます。疑わしい症状があれば専門医(脳神経内科、てんかん専門医)に相談してください。

再生メディア 発作の様子を撮影したビデオ

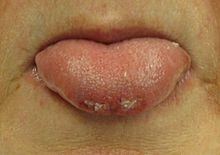

発作時に舌の先を噛んだことがある人

発作の種類

発作には様々な種類があります。発作の種類は、脳のどの部分に影響を及ぼすか、また、その発作が起きているときに人に何が起こるかによって名前がつけられています。

部分発作

部分発作では、脳のごく一部だけが発作に関与しています。これらの発作は、より具体的にこう呼ぶことができます。

- 単純部分発作。発作が起きている間、患者はずっと起きています。痙攣(特に体の一部分のみ)、めまい、においや味を感じることがあります。

- 複合部分発作。発作の間、患者は「ボーッ」とし、混乱しているように見え、既視感を経験し、笑い、恐怖を感じ、そこにないものを見たり、何か悪いにおいをかいだりすることがあります。また、シャツのボタンをかけ直すなど、何度も何度も同じことを繰り返すことがあります。

全般発作

全般発作では、脳のより大きな部分が発作に関与しています。多くの場合、両半球(脳の半分)の一部が影響を受けます。これらの発作は、より具体的にこう呼ばれることがあります。

- 強直間代性 - 患者は失神し、不随意運動が始まります。舌を噛んだり、叫んだり、よだれを垂らしたり、排尿や排便をすることもあります。この種の発作は、しばしば前兆、または人が持つ奇妙な感覚に続いて起こりますが、これらの発作を起こす人すべてがこれらの感覚を得るわけではありません。強直間代発作は最長で20分ほど続きます。

- 欠神発作-欠神発作を起こす人は、ただ「ぼーっとしている」ように見えることが多いです。地面に倒れたり、ピクピクと動くことはありませんが、周囲の音が聞こえない、何も気づいていないように見えます。他の人は、その人が発作を起こしていることに全く気がつかないかもしれません。その場で固まり、発作が終わると元の状態に戻るだけかもしれません。発作を起こした人は、通常、その後、その発作を覚えていません。この種の発作は最大で10秒しか続きません。

- ミオクロニック - ミオクロニックジャークは、通常、体の両側が突然ピクピクと動く発作です。この種の発作は、5歳以下の子どもに多くみられます。ミオクロニー発作は大人にもみられ、寝入りばなやすでに眠っているときにミオクロニー発作を起こすことが多いようです。子どもは、起きているときにこれらのミオクロニー発作を起こすことがあります。

てんかん重積状態医学的な緊急事態

てんかん重積状態とは、医学的な緊急事態のことです。人が「状態」にあるのは、次のような場合です。

- 5分以上持続する発作がある;または

- 発作が2回以上あり、その間に回復しない。

てんかん重積状態は、長い発作の間、脳に十分な酸素が供給されないため、医学的な緊急事態となります。これは、脳の損傷や死亡を引き起こす可能性があります。

発作の原因とは?

ある種の発作は、てんかんと呼ばれる神経が本来の働きをしない病気であることを示唆しています。神経が間違ったメッセージを脳に伝えるため、人は制御不能な動きをしたり、そこにないものを見たり、聞いたり、匂いをかいだり、感じたり、味わったりするのです。これを防ぐために薬を服用することができます。

てんかん以外にも、さまざまなものが発作の原因となります。

病気について

発作を引き起こす可能性のある病気には、以下のようなものがあります。

- 髄膜炎(脳の内壁の感染)や脳炎など、脳の中の感染症

- フィーバー

- これは通常、3ヶ月から6歳までのお子さんにのみ起こる発作です。熱によって起こる発作は熱性発作と呼ばれます。子どもは通常、熱性けいれんを起こさないようになります。しかし、大人は非常に高い熱で発作を起こすことがあります。

- 脳腫瘍

- 非常に高い血圧

- ストローク

- 血糖値が非常に低い状態(低血糖症)

薬物・アルコール

薬物やアルコールは発作の原因になることがあります。

- ある種の薬や薬剤、または薬物の禁断症状(突然、薬や薬剤を飲まなくなること)がある。

- 例えば、突然、抗けいれん薬(けいれんを防ぐ薬)を飲まなくなった場合などです。

- お酒の飲みすぎ

- 覚醒剤やコカインなどの覚醒剤の過量摂取

- アルコール離脱症

- 最悪の場合、振戦せん妄という医療事故を起こし、てんかん重積状態を引き起こすこともある

その他の原因

その他、発作の原因となるものには、以下のようなものがあります。

関連ページ

- てんかん(一般的に発作を起こす病気

- てんかん重積状態

- 良性新生児発作(乳幼児の発作の原因の1つ)

質問と回答

Q:発作とは何ですか?

A:発作とは、急激な収縮と弛緩を繰り返すことによって起こる、制御不能な体の筋肉の震えのことです。脳の神経が無秩序な電気活動を過剰に送ることで起こります。

Q: けいれんは、必ずてんかん発作と関係があるのですか?

A:いいえ、すべてのてんかん発作がけいれんを引き起こすわけではありませんし、すべてのけいれんがてんかん発作によって引き起こされるわけでもありません。

Q:神経は通常どのように情報を伝達しているのですか?

A:神経は通常、電気信号によって情報を送ります。

Q:何が発作を引き起こすのですか?

A:発作は、神経の集団があまりにも速く発火し、脳内の電気的活動が過剰に乱れたときに起こります。

Q:発作には種類があるのですか?

A:はい、ある人は発作の間、震えたり痙攣したりしますが、他の人は異なる種類の発作を経験することがあります。

Q:「発作」という言葉には他の意味があるのですか?

A:はい、財産を押さえる行為を指すこともあります。この意味については、「押収(法律)」を参照してください。

百科事典を検索する