化学反応速度論とは?基礎原理・速度則・実験と応用を分かりやすく解説

化学反応速度論を基礎原理から速度則、実験手法、産業・研究への応用まで図解でわかりやすく解説。温度・溶媒・機構の影響も丁寧に紹介。

化学反応速度論は、反応速度論とも呼ばれ、化学反応の速さを研究する学問です。これには、温度、圧力、使用する溶媒などのさまざまな条件が、反応の速度にどのように影響するかを調べることが含まれます。また、化学反応速度論は、反応のメカニズムや遷移状態の解明にも用いられます。

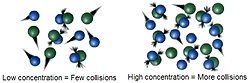

化学反応速度論の基本的な考え方は「衝突理論」と呼ばれています。これは、反応が起こるためには、分子同士がぶつかり合わなければならないというものです。反応の速度を上げるには、衝突の回数を増やさなければなりません。これには様々な方法があります。

実験では、反応速度を計算することができ、そこから速度則や速度定数を得ることができます。反応速度則とは、試薬の濃度が与えられたときの反応の速度を計算するための数式です。

速度論の基本概念

- 速度(reaction rate):単位時間あたりに消費される物質の濃度変化(例:M s⁻¹)で表されます。

- 速度則(rate law):反応速度 v を試薬濃度のべき乗で表す式。一般形は v = k [A]^m [B]^n などで、k は速度定数、m, n は反応次数(実験的に決定される)です。

- 反応次数と単位:反応次数は整数でないこともあります。速度定数 k の単位は反応次数によって変わります(例:1次は s⁻¹、2次は M⁻¹ s⁻¹)。

- 半減期(t1/2):特に1次反応では t1/2 = ln2 / k で与えられ、濃度によらず定数です。

衝突理論と遷移状態理論

衝突理論では、反応は有効な衝突(十分なエネルギーと正しい配向)によって起こると説明します。さらに詳細に反応速度を説明するために用いられるのが遷移状態理論(遷移状態エネルギーを扱う理論)で、反応物と生成物の間の高エネルギー状態(遷移状態)を考え、そのエネルギー障壁(活性化エネルギー)を越える確率が速度を決めるとします。

温度依存性は通常、アレニウス式で表されます:k = A exp(−Ea / (RT))。両辺の対数を取ると ln k = ln A − Ea/(RT) となり、ln k を 1/T に対してプロットすると直線になり、傾きから活性化エネルギー Ea を求められます。

速度則の決定法(実験的手法)

速度則を実験的に決める方法はいくつかあります。代表的なもの:

- 初速度法(initial rates):異なる初濃度で初期反応速度を測り、濃度依存性から次数を決定する。

- 積分法(integrated rate laws):濃度の時間変化を積分形の式に当てはめて1次・2次などを判定(例:1次:ln[A] = −kt + ln[A]0、2次:1/[A] = kt + 1/[A]0)。

- 疑似一次条件(pseudo-first-order):片方の試薬を大きく過剰にして濃度変化を事実上一定に保ち、単純化して解析する手法。

- 同位体効果やラベル実験:遅速決定段階の同定や反応経路の追跡に用いる。

実験で使う測定技術

反応速度を追うための代表的な分析手法:

- UV-Vis 分光法、蛍光分光法:濃度変化をリアルタイムで追える。

- NMR:化学種ごとの濃度を比較的定量的に測定可能。

- IR、ラマン:官能基の変化を観察。

- HPLC、GC、質量分析(MS):生成物や中間体を分離・定量。

- 高速反応解析法(停止流法、フラッシュフォトリシス、温度ジャンプなど):非常に短時間スケールの反応解析に有用。

反応機構の解析と理論的手法

速度論的データは反応機構を評価する強力な手がかりになります。例えば、反応次数や活性化エネルギー、同位体効果から中間体の有無や律速段階を推定します。理論化学(量子化学計算、遷移状態の最適化)と組み合わせることで、より詳細なメカニズム設計が可能です。

また、定常状態近似(steady-state approximation)や事前平衡(pre-equilibrium)などの解析手法を使って複雑な連続反応の速度式を導出します。

触媒、溶媒、圧力などの影響

- 触媒:触媒は反応経路のエネルギーバリアを下げ、反応速度を上げるが、平衡位置には影響を与えない(触媒は化学平衡には影響しない)。酵素触媒では Michaelis-Menten kinetics がよく用いられます。

- 溶媒効果:溶媒の極性、粘性、溶媒和は反応速度や機構に大きな影響を与える。例えばイオン反応は溶媒の誘電率に敏感です。

- 圧力効果:気相あるいは溶媒和が変わる系では圧力の増加で速度が変わることがあり、体積変化(活性化体積 ΔV‡)の情報が得られる。

- 拡散制御反応:極めて速い反応では化学反応速度が分子の拡散速度に制限される場合があり、これを考慮する必要があります。

実務・応用例

- 化学工業:反応器設計、スケールアップ、収率と選択性の最適化に速度論は不可欠。

- 製薬:薬物合成経路の選定、反応時間の短縮、不純物生成の抑制。

- 材料化学:重合反応の速度制御により分子量や分布を制御。

- 環境化学:大気中や水中での汚染物質の分解速度予測。

- 生化学・医学:酵素反応速度論は代謝経路や薬物動態の理解に重要。

実験を行う際の実用的な注意点

- 温度管理を厳密に:小さな温度差でも速度が大きく変わるため恒温が重要。

- 溶液の混合・サンプル採取のタイミングを揃える:初期速度測定では特に。

- 濃度レンジの選定:検出限界や反応次数を決めるため、濃度を適切に選ぶ。

- 触媒や不純物の影響に注意:微量不純物が結果を歪めることがある。

まとめ

化学反応速度論は、単に「速さ」を測るだけでなく、反応の細かなメカニズムやエネルギー的背景を理解するための体系です。実験的手法と理論を組み合わせることで、反応の律速段階や触媒効果、温度や溶媒の影響などを明らかにし、実用的なプロセス設計や新しい反応開発に直結します。

濃度が高くなると、分子同士がぶつかりやすくなり、反応の速度が大きくなります。

反応の順序

均衡は動的なものである

レート法には様々な種類がありますが、代表的なものは以下の通りです。

- ゼロ次反応:速度が濃度に依存しない

- 一次反応:速度が1つの反応物の濃度にのみ依存する。

- 二次反応:速度が2つの反応物の濃度、または1つの反応物の濃度の2乗に依存する。

このデータから、反応のメカニズムを考えることができます。例えば2次であれば、律速段階で反応の両分子が一緒になっている可能性があります。このステップは、活性化エネルギーが最も高いため、メカニズムの中でも最も難しいステップです。

質問と回答

Q:化学反応速度論とは何ですか?

A:化学反応速度論は、反応速度論とも呼ばれ、化学反応の速さ、温度、圧力、使用する溶媒などの条件の違いが、反応の速さにどのように影響するかを研究する学問です。

Q:衝突理論とはどのようなものですか?

A:衝突理論は、反応が起こるためには、分子同士がぶつかり合わなければならないとしています。したがって、反応の速度を上げる方法は、ぶつかる回数を増やすことです。

Q:反応速度はどのように計算するのですか?

A: 実験によって反応速度を計算することができ、そこから速度法則や速度定数を得ることができます。

Q: 速度則とは何ですか?

A: 速度則とは、試薬の濃度が与えられたときの反応速度を計算するための数式です。

Q:反応速度を上げるにはどうしたらいいですか?

A: 反応の速度は、分子間の衝突の回数を増やすことによって上げることができます。これは、温度、圧力、使用する溶媒を変えるなど、様々な方法で行うことができます。

Q:遷移状態とは何ですか?

A:遷移状態とは、化学反応における中間段階のことで、反応物が生成物を形成し、その過程でエネルギーが放出または吸収されることによって起こる状態を指します。

百科事典を検索する