トレント公会議(トリエント公会議)とは:1545–1563年のカトリック反宗教改革と教義確立

トレント公会議(1545–1563)の歴史と教義確立を解説。反宗教改革の経緯、主要決議、宗教・社会への影響をわかりやすく紹介。

トレント公会議は、ローマ・カトリック教会の第19回エキュメニカル公会議で、1545年12月13日から1563年12月4日まで断続的に開かれました。会議はイタリア北部のトレント(Trento)を主要会場として三度の会期に分かれて開催され、その背景には台頭するプロテスタントの宗教改革への対抗と、教会内部の改革(いわゆる反宗教改革)の必要性がありました。公会議は救い、救いの手段と教義、秘跡の取り扱い、聖書の正典(カノン)など現在のカトリック教会の主要な教義を明確にし、各種のプロテスタントの主張に対して教会としての公式な立場を示しました(教義が述べられ)。

公会議の招集と継続は、当時の教皇や皇帝、各国の政治状況、戦争や疫病などの影響を受けて何度も中断されました。神聖ローマ皇帝チャールズ5世は公会議の開催を強く求め、教皇パウロ3世は1537年に召集を決めましたが、直後の計画は実現しませんでした。1545年にようやく初回の会期が開始されたものの、1547年には疫病や政治的圧力のために一時ボローニャに移され、一旦停止しました。1551年から1552年にかけては再びトレントで会議が開かれましたが、当時の欧州情勢(帝国や各国の対立)により中断されました。教皇パウロ4世(1555年~1559年)の治世は対プロテスタント姿勢が厳しく、公会議の開催はさらに難しくなりました。最終的に公会議は教皇ユリウス3世(1550-55年)の時代に1551年に再開され、最終召集は1559年以降に行われ、教皇ピウス4世(1559-65年)のもとで1562年から1563年にかけて最後の会期が開かれ、1563年12月4日に終結しました。

主要な決定と教義の整理

トレント公会議の主な仕事は、教義の明確化と教会制度の改革でした。主要な決定には次のような点が含まれます。

- 聖書と伝統の権威:聖書(カノン)と教会の伝統(教父の解釈や教会の教え)がともに教義の源泉であると確認され、聖書のみを根拠とするプロテスタントの主張は否定されました(聖書の正典も確定)。

- 救いと義認(正義づけ):信仰とともに恵みと善行が救いに関与するとし、単に「信仰のみ」で義とされるという一部の改革派の主張を批判しました。

- 七つの秘跡の確認:洗礼、堅信、聖体(聖餐)、告解、叙階、婚姻、病者の塗油など七つの秘跡が有効であると再確認し、聖体に関しては「実体変化(トランスサブスタンチエーション)」の立場が強調されました。

- 教会の紀律と改革:司教の非居住の禁止、司祭の教育強化(後述の神学校=セミナリーの創設)、巡礼や聖遺物、崇敬の適正化、免罪符の濫用への是正など、内部改革の具体策が決められました。

- 教会法と典礼の統一:典礼の統一化(後のトリデンティン・ミサへつながる改革)、教理をまとめた『ローマ教理問答(トリエント教理問答)』の作成など、教会統一のための制度整備が行われました。

制度的・長期的影響

公会議は、教会の自己改革(clergyの教育・規律強化、腐敗の是正)とカトリック教義の明確化を同時に進め、カトリック側の結束を強めました。具体的な成果としては、すべての司教区における神学校(セミナリー)設置の推奨や、司祭の品行と教義教育の強化、婚姻の手続きの厳格化、典礼と教理の教本化(トリエント教理問答)などが挙げられます。これにより、カトリック教会は組織的・教育的基盤を再構築し、宣教師活動や復興運動を通じて国内外での再布教(反宗教改革)に大きな力を発揮しました。

また、公会議の決定はプロテスタント側の教義と明確に対立するものとなり、その結果として宗教的対立が続く一方、教会内では改革の正当性を確立する道具としても用いられました。教会の監督・検閲機能(たとえば禁書目録や宗教裁判の強化)も強まり、宗教思想の統制が厳しくなった面もあります。

歴史的評価とその後

トレント公会議は、16世紀の宗教改革に対するカトリック側の総合的な応答であり、いわゆる反宗教改革(カトリック改革)の中核的出来事とされています。その教義的・制度的決定はカトリック教会の方向性を長期にわたって定め、次のエキュメニカル公会議までは約300年以上の間隔があきます(次の公会議は19世紀末の第20回公会議=バチカン公会議〈Vatican I〉)。

一方で、トレントの決定はプロテスタントとカトリック間の溝を深めたとの批判もあります。近現代の歴史家や神学者は、トレント公会議を「教会内部の改革」と「教義の防衛」を同時に行った複合的な出来事として評価しており、その影響は典礼、司祭教育、宣教、そして西洋キリスト教の地政学的構図にまで及びました。

まとめると、トレント公会議は1545–1563年にかけて断続的に開催され、教義の確定と教会の自己改革を通じてカトリック改革の方向を決定づけた重要な公会議でした。

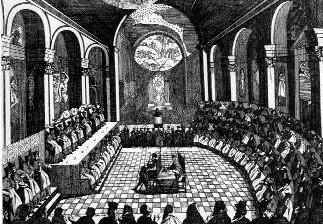

トレント評議会の会議の様子(版画より

オブジェクトと一般的な結果

オブジェクトがあった。

- プロテスタントの思想と実践を止め、カトリック教会の思想を支持すること。

- カトリック教会の思想やイメージを傷つけたり、傷つけたりした教会指導者の行動や教会の部分を変えること。

結果はこんな感じでした。

- 教会の聖書解釈は最終的なものでした。その解釈に同意しないクリスチャンは異端者でした。また、聖書と教会の伝統は同等の権威を持っていました。

- マルティン・ルターの「信仰だけによる義認」という教義をめぐる意見の相違を受けて、救いにおける信仰と働きの関係が定義されました。

- 巡礼、聖人や聖遺物の崇拝、聖母マリアの崇拝などのカトリックの慣習が強く再認識されました。

- 偽りの耽溺の売買が禁止された。

公会議の教義上の決定は、コンシリアの教義の肯定的な声明を含むDeclees(Decleta)と、短いカノン(canones)に分けられ、異なるプロテスタントの見解を「anathema sit」(「彼をanathemaにしてください」)という締めくくりで非難します。

教条令一覧

| 教義 | セッション | 日付 | カノン | 政令 |

| 3 | 1546年2月4日 | なし | 1 | |

| 4 | 1546年4月8日 | なし | 1 | |

| 原罪 | 5 | 1546年6月7日 | 5 | 4 |

| 正当化 | 6 | 1547年1月13日 | 33 | 16 |

| 一般的な秘跡 | 7 | 1547年3月3日 | 13 | 1 |

| 7 | 1547年3月3日 | 14 | なし | |

| 確認 | 7 | 1547年3月3日 | 3 | なし |

| 13 | 嘉永元年(1551年)10月11日 | 11 | 8 | |

| 14 | 天正十一年十一月十五日 | 15 | 15 | |

| エクストリームアンクション | 14 | 嘉永元年(1551年)11月4日 | 4 | 3 |

| 聖体、聖体拝領について | 21 | 1562年6月16日 | 4 | 3 |

| 聖体、ミサの生け贄について | 22 | 1562年9月9日 | 9 | 4 |

| 聖なる勲章 | 23 | 天正十五年七月十五日 | 8 | 3 |

| 24 | 天正十一年十一月十一日 | 12 | 1 | |

| 25 | 天正十二年十二月四日 | なし | 1 | |

| 25 | 天正十二年十二月四日 | なし | 3 | |

| 25 | 天正十二年十二月四日 | なし | 1 |

関連ページ

- 反体制改革

質問と回答

Q:トレント公会議とは何ですか?

A: トレント公会議は、ローマカトリック教会の第19回エキュメニカル会議です。プロテスタントの宗教改革に対抗して、カトリック教会の重要メンバーが集まり、救済、秘跡、聖書の正典に関するカトリックの教義を強化したものです。

Q:公会議はいつ開催されたのですか?

A: 公会議は1545年12月13日から1563年12月4日の間に開催されました。

Q:誰が公会議を開催しようとしたのですか?

A: 神聖ローマ皇帝カレル5世が公会議を開催することを望み、教皇パウロ3世が1537年に公会議を召集しました。

Q: なぜ1538年に公会議開催計画が失敗したのですか?

A:1538年、教皇の抵抗と皇帝の反乱により、公会議は失敗しました。

Q: なぜトレントの後、再びエキュメニカル公会議が開かれるのにそれほど長い時間がかかったのでしょうか?

A:トレントの後、再びエキュメニカル公会議が開かれるまで300年以上かかったのは、プロテスタント宗教改革が多くの王侯の支持を得て大きく発展していることをローマ教皇パウロ3世が見抜いたからである。

百科事典を検索する