DNA修復とは:定義・仕組み・主な修復経路と生体への影響

DNA修復の定義と仕組みをわかりやすく解説、損傷原因や主要修復経路と生体への影響を詳述しがん予防や老化対策に役立つ知見を提供

DNA修復とは、細胞がDNA分子の損傷を特定し、修正するプロセスを意味します。

細胞内では、通常の代謝活動や紫外線・放射線などの環境因子によってDNAが損傷します。1日に細胞あたり100万個もの分子損傷が発生します。これらの損傷の多くは、DNA分子に構造的な損傷を与え、細胞が影響を受ける遺伝子を転写する能力を変化させたり消滅させたりする。また、細胞のゲノムに有害な突然変異を引き起こし、細胞分裂後の娘細胞の生存に影響を及ぼすものもある。DNA修復プロセスは、DNA構造のいかなる損傷にも迅速に対応できるよう、常に活動していなければならない。

DNA修復の速度は、細胞の種類や年齢、細胞外の環境など、さまざまな要因に左右されます。多くのDNA損傷を蓄積した細胞や、損傷を効果的に修復できなくなった細胞は、次の3つの状態のいずれかになります。

- 修復されて正常に機能を回復する:損傷が正確に修復されれば、細胞は元の機能を保ちながら増殖を続けられます。

- アポトーシス(プログラム細胞死)または老化(セネッセンス)に陥る:修復が困難な損傷は細胞死や永久的な増殖停止を誘導し、損傷の蓄積を防ぎます。

- 修復が不完全で突然変異が残る:エラーが残ると細胞機能の障害やがん化、遺伝的不安定性を引き起こす可能性があります。

主なDNA損傷の種類

- 塩基の酸化(例:8-オキソグアニン)やアルキル化

- 欠失や切断(一本鎖切断(SSB)、二本鎖切断(DSB))

- 塩基対のミスマッチ(複製時の誤挿入や欠失)

- ピリミジン二量体(紫外線によるシクロブタンピリミジン二量体、CPD)

- 架橋(鎖内または鎖間の共有結合)やプラスミドの二次構造

主な修復経路とその仕組み

- 直接修復(Direct reversal)

化学的に加えられた修飾を直接元に戻す反応。例として、O6-メチルグアニン修復を行うMGMT(メチルトランスフェラーゼ)や、光回復酵素(フォトリアーゼ)によるピリミジン二量体の光分解がある(ただし哺乳類ではフォトリアーゼは一般的でない)。 - 塩基除去修復(BER: Base Excision Repair)

酸化やアルキル化などで変化した単一塩基を切除し、DNAポリメラーゼとリガーゼで補う経路。転写や代謝に起因する小さな損傷の主要な修復法。 - ヌクレオチド除去修復(NER: Nucleotide Excision Repair)

紫外線によるピリミジン二量体など、比較的大きな構造変化を伴う損傷を含む短いオリゴヌクレオチドを切除して再合成する。全ゲノムNER(GG-NER)と転写依存型NER(TC-NER)がある。 - ミスマッチ修復(MMR: Mismatch Repair)

複製時に生じた塩基のミスマッチや小さな挿入・欠失を認識して修復する。MMR欠損は高頻度のミクロサテライト不安定性(MSI)やリンチ症候群(遺伝性非ポリポーシス大腸がん)に関連する。 - 二本鎖切断の修復(DSB repair)

- 相同性組換え(HR: Homologous Recombination): 相同配列(通常は姉妹染色分体)を鋳型にして高忠実度に修復。S/G2期に活発。BRCA1/2が重要。

- 非相同末端結合(NHEJ: Non-Homologous End Joining): 配列相同性を必要とせず、迅速に末端を結合する。しばしば小さな欠失や挿入を伴うため誤修復のリスクがある。G1期に主要。 - トランスレッション合成(TLS)

損傷部位をポリメラーゼが通過できない場合、低忠実度のTLSポリメラーゼが一時的に働き、複製を継続させる。突然変異を導入する可能性があるが、複製崩壊を防ぐ点で重要。 - 架橋修復(Interstrand crosslink repair)

相互に結合した2本鎖を解く複雑な処理で、ファンコーニ貧血(FA)経路などが関与する。化学療法薬(シスプラチン等)による損傷の修復に重要。

損傷認識とシグナル伝達

損傷を検出すると、細胞は修復だけでなくシグナル伝達を通じて細胞周期を一時停止させ、修復の時間を確保します。主要なセンサー・シグナル伝達分子には以下が含まれます。

- ATM(Ataxia Telangiectasia Mutated):主に二本鎖切断に応答して活性化され、CHK2やp53を介して細胞周期チェックポイントやアポトーシスを誘導する。

- ATR(ATM and Rad3-related):一本鎖DNAや複製ストレスに応答し、CHK1を活性化してS期やG2/Mチェックポイントを制御する。

- DNA-PK:NHEJに関与するキナーゼで、末端結合を調節する。

- γ-H2AX:二本鎖切断周辺のヒストンH2AXがリン酸化されるマーカーで、損傷部位の集積と修復因子のリクルートに関与する。

生体への影響と臨床的意義

- がん化:DNA修復の欠損や誤修復は突然変異の蓄積を促し、腫瘍形成につながる。BRCA1/2、MMR欠損、TP53異常などはがん感受性を高める。

- 遺伝性疾患:ヌクレオチド除去修復欠損であるxeroderma pigmentosum(XP)は紫外線に極めて敏感で皮膚がんリスクが高い。ATM欠損はataxia-telangiectasiaで免疫不全やがん感受性を伴う。

- 老化と神経変性:DNA損傷の蓄積は細胞機能の低下と関連し、老化促進や一部の神経変性疾患に関与するとの報告がある。

- 治療への応用:放射線療法や多くの化学療法はDNA損傷を誘導してがん細胞を死滅させる。DNA修復経路を標的にする薬(例:PARP阻害剤)は合成致死性を利用して特定の修復欠損腫瘍に効果を示す。

研究・診断での測定法

- γ-H2AX免疫染色:二本鎖切断の指標として細胞内のフォーカスを観察。

- Comet assay(単一細胞ゲル電気泳動):一本鎖・二本鎖切断の定量化。

- 遺伝子パネルやシーケンスでの突然変異解析:修復遺伝子の変異検出や突然変異署名解析。

- 機能的アッセイ(報告遺伝子等):特定修復経路の活性評価。

生活習慣・環境と予防

完全に損傷を防ぐことは不可能ですが、リスクを減らす工夫は可能です。紫外線対策(遮光、日焼け止め)、喫煙回避、過度な放射線被曝の回避などが有効です。抗酸化物質の摂取や健康的な生活は酸化ストレスを低減し間接的にDNA損傷の頻度を下げる可能性がある一方で、過度の期待や誤用には注意が必要です。

まとめと今後の展望

DNA修復は生体の恒常性維持に不可欠であり、その異常はがんや遺伝性疾患、老化に深く関与します。近年は修復機構の分子理解が進み、修復経路を標的とした治療法(PARP阻害剤など)やバイオマーカーの応用が進展しています。今後も修復機構の解明は、予防・診断・治療法の改良に直結する重要分野です。

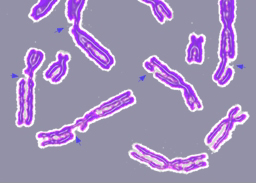

DNA損傷による複数の染色体の切断

DNA修復

DNA修復の速度は、細胞の種類、年齢、細胞外環境など、さまざまな要因に左右される。当初、寿命に影響を与えるとされていた多くの遺伝子が、DNA損傷の修復や保護に関与していることが判明している。

ダメージと突然変異

DNA損傷と突然変異は根本的に違う。

- 損傷とは、一本鎖や二本鎖の切断など、DNAの物理的な異常のことである。DNAの損傷は、酵素によって認識されるので、修復することができる。修復には、相補的なDNA鎖または相同染色体の損傷していない配列が必要です。細胞がDNA損傷を保持していると、遺伝子の転写が阻害され、タンパク質への翻訳も阻害されてしまいます。また、複製も阻害され、細胞が死滅する可能性もあります。

- 変異とは、DNAの塩基配列の変化のことです。突然変異は、塩基の変化が両方のDNA鎖に存在すると、酵素によって認識されないため、突然変異を修復することはできない。細胞レベルでは、突然変異によってタンパク質の機能や制御に変化が生じます。変異は、細胞が複製されるときに再現されます。細胞の集団において、突然変異細胞は、細胞の生存・繁殖能力に対する突然変異の影響に応じて、その頻度が増減します。

DNA損傷と突然変異は、それぞれ異なるものであるが、DNA損傷が複製や修復の際にDNA合成のエラーを引き起こすことが多く、このエラーが突然変異の主な原因となるため、関連している。頻繁に分裂している細胞のDNA損傷は、突然変異を引き起こすため、癌の主要な原因となる。一方、分裂頻度の低い細胞でのDNA損傷は、老化の原因となる可能性が高い。

2015年ノーベル賞研究

2015年のノーベル化学賞は、それぞれがDNA修復のストーリーの一部を発見した3人の科学者に授与されました。

- スウェーデン出身でイギリスで活躍するトーマス・リンダールFRSが発見したのは、「塩基切除修復」というメカニズム。これは、DNAの分解を打ち消すものです。

- トルコ出身のアジズ・サンカー(ノースカロライナ大学教授)は、ヌクレオチド・エクスクリジョン・ペア(Nucleotide Excision Repair)と呼ばれる別のDNA修復法を発見しました。

- 米国デューク大学(ノースカロライナ州)のポール・モドリッチ教授は、細胞分裂の際に生じるDNAの欠陥を細胞が修正する仕組みを明らかにしました。このメカニズムは「ミスマッチ修復」と呼ばれ、DNAを複製する際のエラー頻度を1,000分の1に減らすことができます。

質問と回答

Q: DNA修復とは何ですか?

A: DNA修復とは、細胞が正常な代謝活動や紫外線や放射線などの環境要因によって生じたDNA分子の損傷を特定し、修正するプロセスのことです。

Q: 1日に細胞1個あたり何個の分子損傷が起こりうるか?

A: 1日に1細胞あたり100万個もの分子病変が発生すると言われています。

Q: DNA分子の構造的な損傷は何を引き起こすのか?

A: DNA分子の構造的な損傷は、影響を受ける遺伝子を転写する細胞の能力を変化させたり、消失させたりする可能性があります。

Q: DNAの損傷によって引き起こされる潜在的に有害な突然変異は何に影響しますか?

A: DNAの損傷によって引き起こされる潜在的に有害な変異は、細胞が分裂した後の娘細胞の生存に影響を与える可能性があります。

Q: なぜDNAの修復は常に行われていなければならないのですか?

A: DNA修復プロセスは、DNA構造のいかなる損傷にも迅速に対応できるよう、常に活性化されていなければなりません。

Q: DNA修復の速度に影響を与える要因は何ですか?

A: 細胞の種類、年齢、細胞外環境など、多くの要因がDNA修復の速度に影響を与える可能性があります。

Q: DNA損傷が蓄積された細胞や、損傷を効果的に修復できなくなった細胞はどうなるのでしょうか?

A: DNA損傷が多く蓄積された細胞や、損傷を効果的に修復できなくなった細胞は、次の3つの状態のいずれかになります。

百科事典を検索する