ジャーム病説(病原菌説)とは 定義・歴史・重要な実験の解説

ジャーム病説(病原菌説)の定義・歴史を初心者にも分かりやすく解説し、レディの実験など重要な実験を図解で紹介する感染症の基礎ガイド

病原菌説とは、生物学における理論で、 微生物とも呼ばれる小さな生物(一般に「細菌」と呼ばれることが多い)がヒトや動物に病気を引き起こす、という考え方です。多くの病気は確かに感染症であり、病原体(細菌・ウイルス・真菌・寄生虫など)が宿主に侵入して増殖したり毒素を出したりすることによって症状が現れます。ただし、すべての病気が感染症であるわけではなく、遺伝、環境、生活習慣など他の原因で起こる病気も存在します。病原菌説は「小さな生物が感染した人の体内で反応を起こし、感染した人の体の反応を病気と呼ぶ」という見方に基づいています。

歴史的背景と従来説

病原菌説が確立する以前、多くの文化では疾病の原因を悪臭のする空気=「悪い空気(ミアズマ)」や神罰、体液の不均衡などで説明していました。顕微鏡が発明され微生物の存在が観察されるようになっても(アンソニー・ファン・レーウェンフックらの観察)、病気との因果関係は直ちには認められませんでした。人々は臭いゴミ捨て場や腐った肉から立ち上る不快な空気が病気を起こすと信じ、布や香料で口や鼻を覆うことで防げると考え、ニンニクや香水が用いられた時代が続きました。しかし、これらの対処法だけでは病気は減らず、ミアズマ説には説明できない現象が多く残りました。

自然発生説(アビオジェネシス)への反証

昔の主要な問題の一つは、生物が「自然に」発生するとする考え(アビオジェネシス)でした。発生とは、ハエのようなものが臭い肉の小さなカスから成長するという考え方です。しかし、17世紀にフランチェスコ・レディ(Francesco Redi、1626年2月18日~1697年3月1日)は、ハエが産卵してウジ虫になることを発見しました。それ以前は、ウジ虫は腐った肉から発生すると考えられていました。これを発見したのは、肉を甕に封じて観察してみたところ、ウジ虫は発見されませんでした。封をした肉からはウジ虫は発見されませんでした。彼はまた、甕に肉を入れてガーゼで覆ってみました。ウジ虫はガーゼの上には見つかりましたが、瓶の中には見つかりませんでした。しかし、開いた瓶に肉を入れてみると、肉にも瓶の中にもウジ虫が付着していました。このような実験により、ウジ虫は腐った肉からではなく、卵を産むハエから来ることが証明されました。

レディの実験は「自然発生説」を弱める重要な一歩となり、後には他の科学者が微生物の起源や空気中の微生物の役割を詳しく調べ、病気が空気そのものではなく、微生物の伝播によって広がることを示していきます。

重要な実験と人物

- アントニー・ファン・レーウェンフック(17世紀):初期の顕微鏡で水滴や歯垢などに存在する「小さな動物(animalcules)」を観察し、微生物の存在を報告しました。

- ラッザロ・スパランツァーニ(Lazzaro Spallanzani, 18世紀):煮沸した培地を密封すると微生物が増えないことを示し、微生物の空気由来の侵入を示唆しました。

- イグナーツ・ゼンメルワイス(Ignaz Semmelweis, 1840s):産科病棟での手指消毒により子宮内感染(産褥熱)が激減することを示し、手指を介した感染の重要性を示しました。

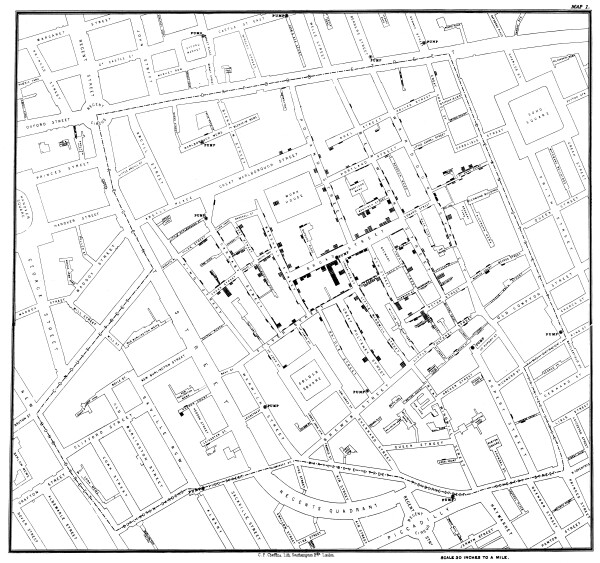

- ジョン・スノウ(John Snow, 1854):ロンドンのコレラ流行で井戸ポンプを特定して除去したことで、水を介した感染伝播という考えを強め、病原体が媒介されることの実地的証拠を提供しました。

- ルイ・パスツール(Louis Pasteur, 19世紀):発酵と腐敗の過程に微生物が関与することを示し、代表的な「白鳥首フラスコ(swan‑neck flask)実験」で、空気中の微生物はフラスコの曲がりで捕捉され、滅菌された培地が外気に触れても汚染されないことを示しました。また、ワクチンの開発(狂犬病ワクチンなど)や低温殺菌法(パスチャリゼーション)への貢献も大きいです。

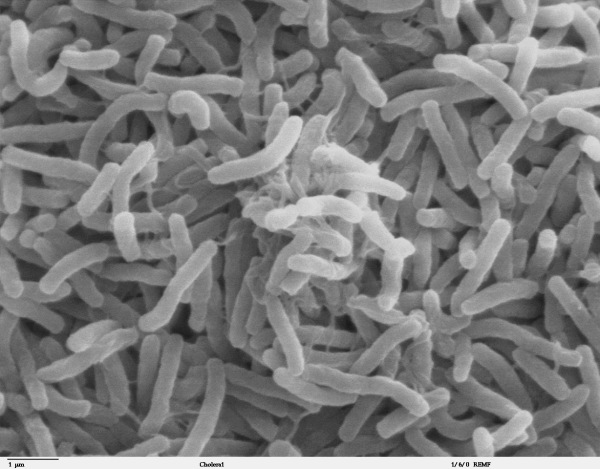

- ロベルト・コッホ(Robert Koch):炭疽菌の単離(1876年)をはじめ、結核菌やコレラ菌の研究で細菌学を確立し、病原体と病気の関係を明確化しました。コッホは「コッホの公準」と呼ばれる原則を提示し、病原体の同定方法や純粋培養技術の発展に貢献しました。

コッホの公準(簡潔な解説)

コッホの公準は、ある微生物が特定の病気の原因であることを示すための一連の基準です。簡単に言うと次のようになります:

- その微生物は、病気を持つすべての個体に存在すること。

- 健康な個体には存在しないこと。

- 病気の個体からその微生物を分離し、純粋培養できること。

- 純粋培養した微生物を健康な個体に接種すると、同じ病気を引き起こすこと。

- 接種した個体から再び同じ微生物を分離できること。

これらは細菌性疾患の多くを明確にするのに役立ちましたが、ウイルス感染、サブセルラー病原体(プリオンなど)、無症状キャリア、あるいは一つの病気に複数の因子が関与する場合には完全には当てはまらないことが後に判明しました。

病原菌説の成立とその影響

19世紀後半にパスツールやコッホらの研究により、病気の多くは微生物によって引き起こされるという考えが広く受け入れられるようになりました。これにより医療と公衆衛生は大きく変化しました。具体的には:

- 外科手術や医療現場での無菌操作、消毒法の導入。

- 飲料水の管理や下水処理など感染源対策の強化。

- ワクチンの開発と予防接種による疾病予防。

- 抗生物質(例えばペニシリン以降)の発見による治療法の転換。

限界と現代的な考え方

病原菌説は感染症の理解に不可欠ですが、現代ではさらに複雑な視点が必要です。例えば:

- ウイルスは細菌とは性質が異なり、フィルターを通り抜ける病原体として発見され、コッホの公準の一部は直接当てはまらないことがあります。

- プリオンや一部の慢性疾患の原因は従来の微生物モデルでは説明できません。

- 抗生物質耐性や新興感染症、免疫状態や宿主の遺伝的背景が病気の発症や重症度に影響を与えるなど、単純な“一菌一病”の関係だけでは説明できない場合が増えています。

- 腸内細菌叢(マイクロバイオーム)のように、常在微生物が健康維持に重要な役割を果たすことも明らかになってきました。

まとめ

ジャーム病説(病原菌説)は、病気の多くが微生物によって引き起こされるという概念で、レディの自然発生説否定から始まり、パスツールやコッホらの実験で確立されました。この理論は近代医学と公衆衛生を根本から変え、ワクチン、消毒、滅菌、抗菌薬など現代医療の基盤を築きました。一方で、ウイルスやプリオン、耐性菌、腸内細菌叢などの理解により、病原体と宿主、環境の相互作用を考慮したより広い視点が必要とされています。

コレラという病気の原因となる細菌の走査型電子顕微鏡像。

衛生管理

また、18世紀にはアントニー・ファン・リューウェンフックが初めて顕微鏡を使って微小な生物を発見しました。彼は最初の微生物学者でした。彼は病気の原因となるミクロの生物をいくつか見ましたが、それが何なのかはわかりませんでした。1700年、ニコラ・アンドリーは、これらのミクロの生物の一部が天然痘などの病気の原因になっていると考えていました。それから100年以上経って、アゴスティーノ・バッシが蚕の病気の原因を突き止めました。イグナズ・ゼンメルヴァイスは、医師が死者に触れた後に手を洗えば、他の患者が病気にならないことを発見した医師でした。1847年のことです。それは、衛生と手の洗浄は、いくつかの、すべての医師ではなく、人気となったこの頃だった。医師は化学薬品を使って傷口をきれいにしたり、患者と患者の間で道具をきれいにしたりするようになりました。

19世紀の最も有名な実験の一つは、ジョン・スノーがコレラの発生源を発見した時でした。人間の排泄物が人々が飲む水を汚染することでコレラが感染することが判明したのです。スノーは、ロンドンのソーホーに大量の病人がいることを発見しました。地域の多くの人々と話し、各病人が住んでいた場所をマッピングした後、彼は病人がほとんどすべて同じ公共の水道ポンプから飲料水を取得していたことに気付きました。彼は、人々が他の場所から水を得るように、水ポンプのハンドルを削除することによって、流行を解決しました。それが功を奏して、伝染病はすぐに終わった。

病気の細菌説が真実であることを示したのはルイ・パスツールでした。1862年、彼は液体を高温に加熱して腐らないようにするプロセスを発明しました。このプロセスはパスツールにちなんで「低温殺菌」と呼ばれています。低温殺菌は、牛乳、ワイン、ビールなどの液体に含まれる微生物を死滅させるために使用されます。低温殺菌されている液体は、彼らが台無しになる前にはるかに長く続きます。

その後、彼は発酵の実験をしました。あるケースでは、彼はブロスを作って、彼は非常に長い巻かれた管を持つ瓶の中に入れて、外からの粒子がそれに渡すことができないようにしました。空気は管の中に入ることができましたが、ほこりはほとんどありませんでした。彼が作ったブロスは変化せず、発酵も起こらなかった。

その後、彼は同じようなダシを取ったが、今度は空気と埃を瓶の中に入れた。すると、今度は発酵が起こりました。したがって、発酵の原因となるものは、外(環境)から来るものでなければなりません。そして、発酵の原因は空気だけではなく、空気中に浮遊している非常に小さな何かに違いありません。今では、酵母という小さな粒子が発酵を起こすことがわかっています。

19世紀後半には、ロバート・コッホとジョセフ・リスターが進み、科学と医学の重要な部分として病気の細菌説の確立に貢献することになります。コッホの理論は「仮説」と呼ばれ、医学研究者が何が病気の原因であるかを知るのに役立ちました。リスターの考えは、病気に対する主要な防衛手段としての衛生の確立に貢献することになる。コッホのポス理論とリスターの衛生学の発見は、今日でも非常に重要なものとなっています。

小さなことが病気を引き起こすことがわかってきました。菌類、細菌、ウイルス、プリオン、酵母、原生生物など、それぞれが感染症の原因となります。

1854年にロンドンで流行したコレラから病気になった人々が住んでいた場所を示すジョン・スノーのオリジナル地図。

質問と回答

Q:「疾病の細菌説」とは何ですか?

A: 疾患の細菌説とは、生物学における理論で、微生物として知られる小さな生物がある種の病気を引き起こすとするものです。これらの病気は感染症と呼ばれ、感染した人の体の中で反応を起こします。

Q: 顕微鏡が発明される前、人々は何が病気の原因だと考えていたのでしょうか?

A: 顕微鏡が発明される前、人々は、臭いゴミ捨て場や腐った肉から出る「悪い空気」が病気の原因だと考えていました。口と鼻を布で覆えば、「悪い空気」を濾すことができると考えられていたのです。科学者や医師は、この悪い空気を追い払うために、ニンニクや香水を使うようになったのです。

Q:「アビオジェネシス(abiogenesis)」とは何ですか?

A:自然発生説とは、腐った肉やその他の有機物のような小さな物質から、生物が自然に発生することがあるという古い説です。

Q:ハエが卵を産み、それがウジ虫になることを発見したのは誰ですか?

A:フランチェスコ・レディ(1626年2月18日~1697年3月1日)が、肉を入れた密封した瓶を使った実験で、ハエが卵を産んでウジ虫になることを発見したのです。

Q:科学者たちは、病気は汚染された空気から来るのではないことをどのように証明したのですか?

A:科学者たちは、細菌が悪い空気や自然発生によって引き起こされるのではなく、どのように感染を広げるかを示す実験を行い、病気は汚染された空気から来るのではないことを証明したのです。

Q:人が細菌に感染したとき、体はどのような反応をするのでしょうか?

A:人の体がばい菌に感染すると、病気と呼ばれる免疫反応を起こします。

百科事典を検索する