古原生代とは — 年代と特徴|ストロマトライト大量発生と初期真核生物の出現

古原生代の年代と特徴を解説—シアノバクテリアのストロマトライト大量発生、初期真核生物の出現や地質環境をわかりやすく紹介。

古原生代は、原生代の最初の時代である。古生代の後、2億5千万年前から1億6千万年前まで続いた。

古原生代では、シアノバクテリアによるストロマトライトの大量生産が行われた。また、最初の単細胞真核生物も化石記録に登場した。

最初の超大陸が成長し、一部の岩石は変成していない通常の堆積岩であった。

年代の訂正と目安

補足しておくと、古原生代(Paleoproterozoic)の正確な年代は、約25億年前(約2.5×10^9年)から16億年前(約1.6×10^9年)にあたります。以上は地質学で一般に使われる表記で、これにより後続の時代との区別が明確になります。

古原生代の主な特徴

- 大気と海洋の酸素化(大酸化事変): シアノバクテリアの光合成活動により大気中の酸素濃度が大きく上昇しました(およそ24〜21億年前に進行)。これにより酸化環境が広がり、地球表層の化学組成が大きく変化しました。

- ストロマトライトの繁栄: 浅海域でシアノバクテリアが作るストロマトライトが大量に形成され、堆積環境や生態系に重要な役割を果たしました。

- 帯状鉄鉱床(Banded Iron Formations, BIF)の変化: 酸素の増加に伴い、鉄が酸化されて海底に沈降するプロセスが活発化・変化し、BIFの沈積パターンが時期により顕著に記録されています。

- 初期真核生物の出現: 化石記録や有機膜の痕跡から、単細胞の真核生物が出現したことが示唆されています(例:Grypaniaなど、約21億年前頃の可能性)。分子時計の推定でも真核生物の起源はこの時代ないし前後に位置づけられます。

- 氷期と気候変動: 古原生代にはハロニアン氷期(Huronian glaciation、約24〜21億年前)などの大規模な氷河作用があり、地球気候に大きな影響を与えました。

- 地殻の成長と造山活動: 大陸地殻(クラトン)の成長や複数の造山運動が進み、超大陸の形成・分裂サイクルが始まりました。後期にはコロンビア(Nuna)と呼ばれる超大陸の構成につながる地殻集合が進行したと考えられます。

- 堆積岩と変成作用: 浅海や沿岸域での堆積が活発で、その一部は変成を免れて良好に保存されている堆積岩もあります。一方、造山運動に伴う高温・高圧の条件で変成岩が多く形成されました。

研究手法と重要性

古原生代の年代や出来事は、放射年代測定(ウラン・鉛年代、ルビジウム・ストロンチウム年代など)や堆積・変成作用の解析、化石・微化石の発見、同位体解析(酸素・硫黄・炭素同位体)から総合的に再構築されます。この時代の変化は地球の酸素濃度、生物進化、大陸成長の基礎を作った重要な段階であり、現代の地球環境理解にも直結します。

(元の段落は上に保持しました。本文中のリンクは元テキストのまま残しています。)

南米ボリビア産の古原子午線期のストロマトライト

地球物理学の基本的な違い

地球は今の半分の大きさしかなかったため、現在とは基本的に異なる点がいくつかあります。地球内部の熱量は現在より高かった。これは、時間の経過とともに崩壊する放射性同位元素の存在量が多かったことが主な原因です。

また、地球内部からの放射や、メタンや二酸化炭素を含む温室効果大気により、地表の温度も高くなっていた。その前のイーオンである古生代では、海は高温(55〜85℃)であった。これは、当時は太陽の放射量が少なかったため、一部でバランスが取れていたに過ぎない。

地球の自転の歴史に関する古生物学的な証拠によると、約18億年前の1年は約450日で、1日が20時間であったことが示唆されています。さらに遡って、地球の1日は約17時間であり、1年は514±33日であった。古原生代最古の地球-月間の距離は、51.9±3.3地球半径(現在では60.27)であった。

超大陸

約18億年前から15億年前の古原生代に、地球規模の超大陸(コロンビア、またはネーナと呼ばれる)が存在していた。

気候

この時代の気候変動は、地球史上最も激しいものであった。地球が高温になった当初は、3回の大規模な氷河期があり、氷は熱帯地方にまで深く浸透していた。

メタンの減少

この時代には、大気中のメタンが減少したことが明確に示されている。

「古生代の大気中の高いレベルにあったメタンの崩壊は、酸素化の歴史だけでなく、古原生代の氷河期の発生にもおそらく大きな役割を果たした。このデータは、24億〜23億年前に "大酸化イベント "が発生し、その間に地球の表面環境が大きくかつ不可逆的に変化したことを示しています」と述べている。

酸素の蓄積

酸素はシアノバクテリアが作り出すが、そのほとんどは化学的な吸収源として使われる。酸化されていない硫黄や鉄がそれである。およそ23億年前まで、酸素は現在の1〜2%しかなかったと思われます。p323 。

世界の鉄鉱石の大部分を供給する縞状鉄鉱層は、酸素が鉄と化合物を形成してできたもので、19億年前以降にほとんど蓄積されなくなった。ヘマタイトで着色された赤色層は、20億年前以降に大気中の酸素が増加したことを示しており、それ以前の岩石には見られない。p324

氷河期

氷河期は3回あり、熱帯地方まで氷が広がっていた。これは間違いなく、大気中の温室効果ガスが減少し、酸素の生産量が増加したために起こった現象です。

北米、南アフリカ、スカンジナビア、オーストラリアで2400-2200maに起こった古原生代の初期氷河と、800-600maに起こった新原生代のすべての大陸に影響を与えた氷河の間に、氷河が確認されていない約14億年の不可解な間隔がある」と研究者は呼んでいる。

隕石落下

この時代には大きなボライド衝突があり、そのうちの2つは地球上で最大のインパクトクレーターを引き起こした。また、30億年前から12億年前の時間帯には、小型(直径30キロメートルと同等以上)のものが3つある。

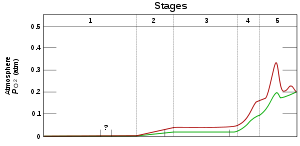

地球の大気中に含まれる酸素の量。上の赤線と下の緑線は、推定値の範囲を表す。ステージはおおよそ、ステージ1古生代、ステージ2古生代前半、ステージ3古生代後半+中新世、ステージ4新生代、ステージ5古生代となる。

真核生物の起源

真核細胞は、すべての複雑な細胞やほとんどすべての多細胞生物を含むため、真核細胞の誕生は生命の進化における画期的な出来事であった。この一連の出来事の時期を決定することは困難である。Knollは、それらがおよそ16億〜21億年前に発生したと示唆している。少なくとも1億6,500万年前からのアクリタークが知られており、藻類の可能性があるグリパニアは2億1,000万年前まで遡って発見された。

百科事典を検索する