毒とは何か|定義・種類・作用・症状・解毒剤をわかりやすく解説

毒とは何かをやさしく解説、定義や種類、吸収経路と作用機序、代表的な症状と応急処置、主要な解毒剤や法的分類まで初心者でもわかるガイド

毒物とは、生物が取り込んだ場合に死傷を引き起こす物質のことです。飲み物や食べ物として摂取される場合もあれば、皮膚からの接触で吸収されることもあります。多くの場合、被害は化学的または生化学的な作用によって生じ、毒の強さや症状は、体内に取り込まれた量や曝露の時間、個人の年齢・体重・健康状態などによって変化します。毒として作用する物質を一般に毒物と呼びます。毒によって命を落とす場合は致死毒と表現されます。

毒と毒素(トキシン)の違い

日常語では「毒」と「毒素」を混同しがちですが、医学や動物学の分野では区別されます。医学や動物学での「毒素」は、生体の代謝や生理的過程の結果として作られる化合物を指すことが多く、微生物や植物、動物が生産する生物学的産物です。一方で「毒」はは、生物が他の種に害を与えるために使用する物質や、外来の化学物質で有害なもの全般を含みます。たとえば、ヘビやハチが用いる毒は咬傷や刺傷によって有害作用を発揮し、多くのキノコや植物に含まれる毒は摂取により被害をもたらします。

毒の作用機序と用量の重要性

ほとんどの毒は、体内での化学反応や生理機能の撹乱を通じて症状を引き起こします。例えば神経系を破壊するもの、血液(酸素運搬や凝固)に影響するもの、細胞の代謝を阻害するものなど様々です。重要なのは「用量(量)」です。少量では無害あるいは別の効果(薬効)を示す物質が、多量では毒性を示すことがしばしばあります。アルコールはその好例で、適量では鎮静や社交の促進、消毒としての利用がある一方で、過剰摂取では記憶障害、攻撃性、呼吸抑制やショックなどの重篤な影響を及ぼします(この作用の一つは酩酊と呼ばれます)。

吸収経路と主な症状

毒は主に以下の経路で体内に入ります:経口(飲食物)、吸入(ガスや粉塵)、皮膚接触や吸収、注射や咬傷・刺傷。中毒の症状は毒の種類によって異なり、以下が一般的です。

- 消化器症状:嘔吐、下痢、腹痛

- 神経症状:めまい、頭痛、けいれん、意識障害、麻痺

- 呼吸器症状:咳、呼吸困難、呼吸抑制

- 循環器症状:血圧低下・上昇、頻脈、ショック

- 皮膚症状:発赤、かぶれ、壊死(皮膚吸収性毒物の場合)

- 長期的影響:発がん、遺伝毒性、生殖毒性など

毒の種類(分類と具体例)

毒は作用や特性に応じて分類されます。例として以下のものがあります。

また、環境汚染が原因で生じる毒性もあり、汚染は時に毒物、例えば有毒廃棄物のような形で存在することがあります。職場や生活環境での慢性的な低濃度曝露が、長期的な健康被害(がんや慢性中毒)をもたらす場合もあります。

法的表示と危険性の目安

多くの国では、化学物質や製品に対して有害性に応じた表示義務があります。法的にも有害化学物質の表示においては、特に危険性の高いものが「毒物」や「劇物」として区別されます。逆に有害性の低い物質は「有害」「刺激性」といった表示にとどまるか、表示が不要な場合もあります。ラベルや安全データシート(SDS)に記載された危険有害性情報は、取り扱いや応急措置の重要な手掛かりです。

解毒剤と治療

特定の毒に対しては解毒剤(antidote)が存在し、中毒の進行を遅らせたり逆転させたりすることができます。解毒剤はその効果により生命を救うことがありますが、解毒剤自体が高用量では毒となることもあります。例えば、抗コリン作用を持つ毒や一部の有機リン系殺虫剤・神経ガスに対しては、アトロピンは、タブンやサリンのような特定の神経ガスや、特定の殺虫剤に対する解毒剤として使用することができます。また、アトロピンは薬として臨床で用いられますが、高用量では毒性を示すため投与は注意が必要です。なお、アトロピンは世界保健機関の「必須薬物リスト」の中心的な薬にも挙げられています。

現代医療では、以下のような対応が行われます:中和剤投与、活性炭による吸着、血液透析・血漿交換、支持療法(呼吸管理、循環管理)、症状に応じた対症療法など。正確な処置は中毒の原因物質と患者の状態によって決まります。

予防と緊急時の対応

毒による事故を防ぐには、適切な保管表示、安全データシートの確認、保護具の着用、換気の確保、廃棄物の適正処理などが重要です。家庭では薬や洗剤、農薬を子どもの手の届かない場所に保管することが基本です。

もし中毒が疑われる場合は以下を迅速に行ってください:

- 安全を確保した上で、直ちに救急車や医療機関に連絡する(可能なら物質名や容器を伝える)。

- 意識のある場合は口に含んだ異物を吐かせない(誤った誘導嘔吐は危険)。医師や毒情報センターの指示に従う。

- 皮膚や衣服に付着している場合は速やかに脱衣・流水で十分に洗い流す。

- 可能であれば、製品のラベルや容器を持参して医療機関へ行く。国や地域の中毒情報センターに連絡するのも有用です。

まとめ

「毒」は用量、経路、個体差によりその作用が大きく変わります。毒と薬はしばしば同じ化学物質を別の量や状況で評価したものであり、適切な表示、取扱い、緊急対応が重要です。疑わしい中毒事例では早めに専門家に相談し、適切な処置を受けることが被害を小さくする鍵となります。

頭蓋骨と十字架のシンボルは、毒のあるものにラベルを付けるために使用されています。

毒ガス

戦争では、敵に対して毒ガスを使う国があります。これを化学戦争といいます。

第一次世界大戦では塩素ガスやマスタードガスなどの毒ガスが使用され、第二次世界大戦ではナチスが死の収容所や強制収容所で多くの人を殺すためにシアン化水素ガスの一形態を使用しました。

毒ガスは死刑の方法として人間を故意に殺すためにも使われてきました。

ガスに毒されていることは、時には偶発的に起こる。例えば、欠陥のある炉や暖房システムは、一酸化炭素中毒を引き起こす可能性があります。

毒ガスには様々な種類があります。例えば、腐食性の毒ガスは、皮膚、目、肺に重度の火傷を引き起こします。神経剤は、中枢神経系にダメージを与えて死に至る毒ガスです。水ぶくれ剤は、体の内側と外側に重度の水ぶくれを生じさせる。窒息剤は、肺に体液を溜め込み、溺死させる。

死者数

2010年の中毒による死亡者数は約18万人で、1990年の20万人から減少しています。米国では約727,500件の救急外来を受診しており、傷害に関連した全発生件数の3.3%を占めています。

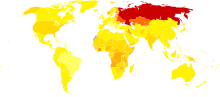

2004年の住民10万人当たりの中毒症の障害調整寿命年。 データなし <10 10 -90 90- 170 170-250 250-330 330-410 410 -490 490-570 570- 650 650- 700 700 -880 > 880

関連ページ

質問と回答

Q:毒物とは何ですか?

A:毒物とは、生物が摂取することで死亡または傷害を引き起こす物質のことです。摂取したり、吸い込んだり、皮膚から吸収されたりします。

Q:毒の効果はどのように変化するのですか?

A: 毒の効果は、吸収される(摂取または吸入される)量によって変化します。

Q:毒物や毒は毒とどう違うのですか?

A:医学や動物学では、毒素や毒は毒物とは異なります。毒素は生物学的プロセスの結果であり、毒は生物が他の種に危害を加えるために使用する物質である。

Q:アルコールは毒ですか?

A: アルコール飲料を飲むと、攻撃的な行動、言語障害、さまざまな形の記憶喪失を引き起こすことがあります。さらに大量に飲むと、ショック状態に陥ることもあります。しかし、アルコールは消毒薬として使われることもあるので、毒かどうかは飲む量によります。

Q:毒物には解毒剤があるのですか?

A:はい、ある種の毒物には解毒剤があり、その効果を遅らせたり、逆効果にすることができます。例えば、アトロピンはタブンやサリンなどの神経ガスに対する解毒剤として使われますが、大量に摂取するとそれ自体も有毒です。

Q:毒物以外にどのような危険物があるのですか?

A:毒物以外には、発がん性物質、変異原性物質、催奇形性物質があります。また、有害廃棄物のように公害が毒になることもある。

百科事典を検索する