原子炉とは?仕組み・種類・歴史・事故・放射性廃棄物と安全性を分かりやすく解説

原子炉の仕組み・種類・歴史から事故、放射性廃棄物と安全性まで図解でわかりやすく解説。初心者でも理解できる入門ガイド。

原子炉は、核分裂を利用して熱を発生させる機械です。燃料の種類や設計により構造や運転方法は様々ですが、一般に燃料集合体の中で起こる連鎖反応から出る熱を取り出して利用します。異なる燃料を使用する様々な設計があります。多くの場合、ウラン235やプルトニウム239がこれらの燃料の主成分です。

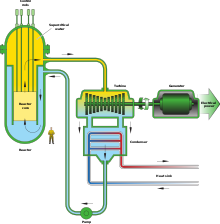

ほとんどの原発は電気を作るために使われています。原子力発電所では、原子炉内での核分裂反応の熱で水が蒸気に変わります。その蒸気を使って電気を作る電気タービンに動力を与えます。他の蒸気機関と同様に、タービンは蒸気の動きからエネルギーを得て、発電機で電気に変換します。

原子炉は発電以外にも使われます。科学研究のために中性子を作る原子炉や、医療・産業用の放射性同位元素を作る原子炉があります。大学などには、原子炉の仕組みを教育目的で示す小型の実験炉を持つところもあります。

原子炉の仕組み(簡単な構成要素)

原子炉の主な構成要素と役割は次の通りです。

- 燃料:ウランやプルトニウムを含む燃料集合体。核分裂で熱を発生します。

- 減速材(モデレーター):中性子の速度を下げて核分裂を効率よく進めるために用いられる(例:軽水、重水、グラファイト)。

- 制御棒:中性子を吸収して反応の速度を調整・停止する装置。

- 冷却材(クーラント):発生した熱を取り出してタービンへ送る(例:水、液体金属、二酸化炭素など)。

- 圧力容器・格納容器:反応炉心と冷却系を覆い、放射性物質の漏えいを防ぐ。

運転中は燃料の核分裂で出る中性子が他の核分裂性核種に当たり、新たな分裂を引き起こす「連鎖反応」が継続します。制御棒で連鎖反応の進行度を制御し、冷却材で取り出した熱を蒸気に変えてタービンを回し発電します。

原子炉の種類(概要)

- 加圧水型炉(PWR):一次冷却材を高圧で加熱し二次系で蒸気を作る方式。世界で最も多い商用炉の一つ。

- 沸騰水型炉(BWR):炉心で直接水を沸騰させて蒸気を取り出す方式。

- 重水炉(CANDUなど):重水を減速材・冷却材に用い、天然ウランでも運転可能。

- 高速増殖炉(FBR):減速材を用いず高速中性子で運転し、燃料を増やす設計(実用化は限定的)。

- 研究用原子炉・医療用原子炉:中性子源や放射性同位体生成が目的。

- 小型モジュール炉(SMR)や次世代炉:設置の柔軟性や安全性の向上を目指す小型・高安全性設計。

歴史(要点)

最初の原子炉は、エンリコ・フェルミ率いる科学者チームによって1942年に建設されました。これは、原子爆弾を作るために原子炉の燃料を必要とするマンハッタン計画の一環であったものです。商用発電用としての実験的な最初の原子炉は1951年にアイダホ州に建設され、小規模ながら発電に成功しました(当時はわずかな電力供給でしたが、原子力発電の可能性を示しました)。その後、1950〜70年代にかけて多くの国で電力用原子炉が建設され、エネルギー供給で一定の役割を果たすようになりました。

主要な事故と影響

原子炉の運転ではいくつか重大な事故が発生しており、それぞれ設計や運転、規制の在り方に大きな影響を与えました。代表的なもの:

- ウィンズケール(英国)1957年:放射性物質の放出と炉心損傷。

- マヤック(ソ連)1957年:放射性廃棄物処理施設での事故。

- スリーマイル島(米国)1979年:冷却系のトラブルと部分的な炉心損傷。

- チェルノブイリ(ソ連)1986年:設計上の問題と運転上のミスが重なり大規模放射能放出。

- 福島(日本)2011年:地震・津波による電源喪失で冷却不能となり、炉心溶融と放射性物質の放出。

事故原因は設計欠陥、人為的ミス、複合災害(自然災害+機器故障)など多岐にわたります。これらの事故から、冗長性の確保、受け入れ可能なリスクの評価、被災時対応の強化、情報公開の重要性など多くの教訓が得られ、規制や設計基準の改善につながっています。

放射性廃棄物と処理

原子炉運転で生じる放射性廃棄物は、発熱や放射能レベルに応じて分類されます。

- 使用済み核燃料(高レベル廃棄物):非常に高い放射能と熱を持つため冷却と遮蔽が必要。多くはまずプールや乾式キャスクで数年〜数十年の間、管理・冷却されます。長期的な処分方法としてはガラス固化や深地層処分(地下の安定した岩盤内に隔離する方法)が検討・実施段階にあります。

- 中・低レベル廃棄物:放射線レベルが比較的低いが大量に発生する。固化や適切な遮蔽・埋設で処分されます。

廃棄物処理は技術的な課題だけでなく、社会的合意、長期的安全性の評価、コスト負担の問題も含みます。

安全対策と規制

現代の原子炉では「ディフェンス・イン・デプス(多重の防護)」という考え方が基本です。具体的には:

- 設計段階での安全余裕(冗長化・多系統化)

- 制御棒や非常用冷却系などの多重化

- 格納容器や隔離建屋などによる放射性物質の封じ込め

- 運転員の教育・訓練と厳格な運転手順

- 外部評価と規制機関による監督(定期検査、耐震評価、防災計画など)

さらに近年はパッシブ安全(外部電源や作動機構に依存しない安全機能)を持つ設計や、事故時の緊急対策の改良が進められています。国際的には国際原子力機関(IAEA)などがガイドラインや支援を行っています。

長所と短所(まとめ)

- 長所:大量・安定した電力供給が可能で、運転中に二酸化炭素をほとんど排出しないため気候変動対策に寄与する点が評価されています。

- 短所:初期建設費が高額であること、放射性廃棄物の長期管理の必要性、重大事故が社会的・環境的に大きな影響を及ぼすリスクがあることが課題です。

現在の状況と将来展望

安全性向上と廃棄物管理の技術進展、社会的合意形成が今後の鍵になります。記事執筆時点では、世界には約437基の原子炉があり、世界の電力の約5%を供給しているとされています。今後は既存炉の延命化、新規高安全炉や小型モジュール炉(SMR)の導入、さらには核燃料サイクルの改善などが議論されています。

よくある質問(簡潔に)

- 原子炉からの放射能はどのくらい危険?

遠く離れていれば危険性は急速に下がりますが、炉心損傷や放出があった場合は周辺地域で健康や環境に深刻な影響を与える可能性があります。だからこそ厳重な安全対策が必要です。 - 使用済み核燃料はすぐに危険なのか?

はい。取り出した直後は非常に高い放射能と発熱を持つため、冷却と遮蔽が不可欠です。適切に管理すれば人の立ち入りは制限されます。 - 原子力はクリーンエネルギーか?

運転中のCO2排出は小さいため低炭素ですが、廃棄物問題や事故リスクを含めた総合的な評価が必要です。

原子炉は高度な技術と厳格な運用が求められる装置です。その利点と課題を正確に理解し、安全性と透明性を高めることが長期的な利用には重要です。

超臨界-水冷式原子炉。

-2.jpg)

スリーマイル島の原子炉と発電所

質問と回答

Q:原子炉とは何ですか?

A: 原子炉とは、核分裂を利用して熱を発生させる機械です。ウラン235やプルトニウム239など、さまざまな燃料を使用し、そのほとんどが電気を作るために使われます。

Q: 原子炉はどのようにして電気を作るのですか?

A: 原子力発電所では、原子炉の核分裂反応による熱で水が蒸気に変わり、その蒸気でタービンを回して電気を作ります。タービンは蒸気の動きからエネルギーを得ています。

Q: 原子炉には他にどんな目的があるのですか?

A:科学研究のために中性子を作る原子炉もあれば、放射性同位元素を作る原子炉もあります。大学によっては、学生に原子炉の仕組みを教えるために小型の原子炉を設置しているところもあります。

Q: 最初の原子炉は誰が作ったのですか?

A: 最初の原子炉は1942年に、原子爆弾の製造に原子炉の燃料を必要とするマンハッタン計画の一環として、エンリコ・フェルミ率いる科学者のチームによって作られました。

Q: 最初の原子炉が電気を作るために使われたのはいつですか?

A: 電気を作るために使われた最初の原子炉は、1951年にアイダホで作られた小さな実験用のもので、ライトグローブ4個分の電気を作りました。

Q: なぜ原子炉は高価なのですか?

A:原子炉は、安全性を確保する必要があるため、建設コストが高いのです。

Q:使用する上でどんな問題がありますか?

A:原子炉から出る大量の放射性廃棄物の問題もあります。また、ウィンズケール(イギリス)1957年、マヤック(ソ連)1957年、スリーマイル島(アメリカ)1979年、チェルノブイリ(ソ連)1986年、福島(日本)2011年と世界各地で重大事故を起こしており、安全性に対する懸念やこの分野のエネルギー生産における成長を制限しています。

百科事典を検索する