印刷とは何か?定義・仕組み・歴史と主な用途をわかりやすく解説

印刷の定義・仕組み・歴史・主な用途を図解でわかりやすく解説。初心者でも理解できる基礎から応用まで網羅。

印刷とは、機械的な手段で紙に文字や画像を定着させることを指します。本や新聞は印刷によって大量に作られます。通常、画像や文字はインクで形成され、印刷機と呼ばれる機械でインクを紙の上にのせて転写します。

印刷は社会に大きな影響を与えた技術の一つです。印刷によって、文章を効率的に複製して多くの人に届けられるようになり、知識や情報の伝播、教育・文化の普及を加速しました。つまり、印刷とは機械的な手段で同じ情報を繰り返し作り出す技術といえます。

印刷の基本的な仕組み

一般的な印刷の流れは次のとおりです:原稿(デジタルデータや版)を作成し、それを元に版を用意、印刷機でインクを版から紙へ転写し、乾燥・定着させた後に裁断や折り、製本などの仕上げ工程を行います。機械や方式によってインクの付け方や転写方法が異なりますが、基本は「版→インク→基材(紙など)」という流れです。

主な印刷方式

- 凸版印刷(活版):文字や絵柄が凸になった版で直接紙に押し付ける方式。歴史的には初期の印刷方法です。

- 平版印刷(オフセット):水と油の反発原理を利用し、版からブランケットローラーを介して紙に転写する方式。新聞や書籍、商業印刷で広く使われます。

- 凹版印刷(グラビア):版面の窪みにインクを入れ、余分なインクを拭き取って紙に転写する方式。高品質なカラー印刷や大量印刷に向きます。

- スクリーン印刷:網目のある版(スクリーン)を通してインクを押し出す方式。布やプラスチックなど紙以外への印刷にも適します。

- デジタル印刷(インクジェット/レーザー):版を必要とせず、デジタルデータを直接印刷する方式。少部数や可変データ印刷(個人情報や可変バーコードなど)に強いです。

- その他:フレキソ印刷、熱転写、UV印刷など、用途に応じた特殊な方式もあります。

印刷の歴史(簡潔)

- 木版印刷(東アジアで古くから行われた手法)に始まり、可動式活字の発明により効率が大幅に向上しました。

- ヨハネス・グーテンベルクによる金属活字と印刷機の改良(15世紀中頃)は、書物の大量生産を可能にし、ルネサンスや宗教改革、科学革命の情報拡散を促しました。

- 産業革命以降は蒸気力や機械化、連続印刷(ウェブ印刷)、20世紀にはオフセット印刷が主流に。20世紀末からはデジタル印刷が急速に普及しています。

主な用途

- 書籍、新聞、雑誌などの出版物

- チラシ、ポスター、パンフレットなどの広告・販促物

- 段ボール箱や食品パッケージなどのパッケージ印刷

- ラベル、包装、バーコードなどの商業用途

- 紙幣や証券などのセキュリティ印刷

- 衣料やインテリア向けのテキスタイル印刷、産業用途の機能性印刷

- 少量多品種向けのオンデマンド印刷や個別最適化(可変データ印刷)

環境面と近年の動向

印刷業界では環境負荷低減が重要課題です。再生紙の利用、植物由来インク(例:大豆油インク)、VOC(揮発性有機化合物)低減型インク、廃棄物のリサイクルなどが進んでいます。また、デジタル化により必要な分だけ印刷するオンデマンドや、個別最適化された印刷物の需要が増え、過剰印刷の抑制にもつながっています。一方で、印刷用資材や廃液の管理、デジタル機器の電力消費や廃棄問題は継続的な改善が求められます。

まとめ

印刷は、版や機械を使って情報を大量に複製・伝達する技術です。歴史的には知識や文化を広める原動力となり、現代では多様な印刷方式とデジタル技術が結びついて、出版・広告・包装・産業分野まで広く活用されています。用途や求められる品質に応じて方式を選び、環境負荷を抑えながら適切に利用することが重要です。

1215-1216年の銅版:10個の青銅製可動式活字を持つ紙幣

朝鮮時代の「慈済」、金属活字による最古の印刷物、1377年。フランス国立図書館、パリ

カリフォルニア州カーソンにある国際印刷博物館のグーテンベルグ印刷機のレプリカ

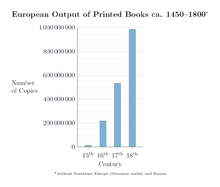

1450年から1800年までのヨーロッパにおける可動式活字による書籍の生産量。

新聞オフセット輪転印刷機のフォルダー

歴史

文字が生まれたのは、人々が定住するようになってからである。紀元前3300年からというから、5000年以上前のことである。紙が発明されるずっと以前から、さまざまな文字が発明されていた。粘土、パピルス、木、スレート、羊皮紙(動物の皮を加工したもの)などが使われてきた。中国人が紙を発明したのは、その一歩手前である。

初期印刷

最古の印刷物は、8世紀の中国と朝鮮半島にあったといわれている。平らな木のブロックに彫られたページ全体が使われた。その上に炭素系のインクを塗り、紙に押し付けて印刷した。

第二段階は、木彫りや鋳造による別文字の使用である。これは11世紀の中国や朝鮮半島で行われた。しかし、当時、中国と韓国が共有していた中国語の文字が数千字という構造であったため、本当の意味での成功には至らなかった。このため、この方法は、書記による写しよりも格段に優れていたとは言えない。

印刷は15世紀のヨーロッパで再発明された。ヨハネス・グーテンベルクがいくつかの改良を加えるまで、その発展は遅々として進まなかった。次の世紀には、印刷物は知識を記録したい人たちの主なコミュニケーション手段となった。アルファベットの文字で書かれた印刷物は、コピーよりもはるかに経済的であり、読者は何倍ものコピーを入手することができた。この情報技術の革命は、ヨーロッパが世界の覇権を握りつつあった時代に、ヨーロッパの生活のあらゆる面に貢献した。

文字を印刷する技術とともに、図形を印刷する手段も多様であった。1800年頃までは、木彫りや銅版画が使われていました。その後、リトグラフや写真の印刷など、さまざまな発明がなされました。

印刷速度を速める機械、安価な紙、自動縫製や製本など、すべて産業革命が起きた19世紀に登場しました。かつては数人が手作業で行っていたことを、今では有限会社が巨大な機械を使って行うようになった。その結果、価格が大幅に下がり、読者層が広がった。

印刷と社会変革

印刷がもたらした結果は相当なものであった。活字は知識の普及をもたらし、多くの副作用をもたらした。主に、書記や修道士といった小さな階級から支配力を奪い、新たに教育を受けた読者の手に委ねたのである。最初の本の多くはラテン語で、一部はギリシャ語であった。その後、ほとんどすべての書籍は、一般の人々が話す言語である現地語で印刷されるようになった。聖書は最初に印刷された本の一つであり、教会の強い反対を押し切って現地語に翻訳された最初の本の一つである。科学は印刷によって大きく発展し、科学的なアイデアは今でも印刷物で最初に発表されるのが普通である。また、印刷物は人々の考え方を変えたと考える学者もいる。

関連ページ

百科事典を検索する