農奴制とは|中世ヨーロッパの定義・歴史・生活と廃止の経緯

農奴制とは?中世ヨーロッパの定義・起源・日常生活と廃止の経緯を図解と共にわかりやすく解説。制度の社会的影響まで網羅。

サーフドム(一般には「農奴制」とも呼ばれる)は、法制度と経済制度が結びついた中世的な土地と労働の関係を指します。サーフ(農奴)は、領主の土地にとどまり、領主に対して労働や諸義務を提供する身分に置かれた農民でした。サーフは封建社会の下層に位置する社会階級で、その地位は土地に結びついていたため、土地が移転すればサーフの身分も引き継がれることが多く、法的には「土地の一部」と見なされる場合がありました(例として元の文献では「土地が売られた場合、彼らはそれと一緒に売られていた」と記載されています)。ただし、サーフは奴隷とは異なり、完全な私有物(チャテル=奴隷)ではなく、一定の私有財産を持つことができ、一定の権利や保護を認められることもありました。

定義と性格

サーフドム=農奴制は単に「労働」を意味するだけでなく、次のような法的・経済的特徴を持ちます。

- 土地に結びついた人身的地位:サーフはしばしば土地に「くくりつけられて」おり、自由に移動する権利が制限されていた。

- 領主への義務:無償または低賃金での労働(賦役=corvée)、地代や物納、手数料や結婚時の罰金などを課された。

- ある程度の相互扶助と保護:領主は治安保護や司法的保護を提供する代わりに労働を求めた。

- 法的主体性の限定:サーフは完全な自由民ではないが、奴隷ほど全面的に私有財産扱いされるわけではなく、財産や家族を持つことが可能なこともあった。

起源と歴史的展開

農奴制の起源は長期的に変化してきましたが、一般に後期ローマ帝国期のcoloni(コロニ)やコロナート制と関連づけられます。ローマの農業労働者が土地と結びついていく形態が、ゲルマン諸侯の時代を経て封建的秩序の中で変容し、10世紀ごろから中世ヨーロッパ各地で広く定着しました。中世には多くの地域で村落共同体(ミーン=共同耕作)や領主の荘園(マンション)を中心にした生活が営まれ、人口の大多数が農奴的地位にありました。

日常生活と主な義務

サーフの生活は地域や時期により差が大きいものの、典型的には以下のような要素を含みます。

- 賦役(労働義務):領主の畑や道路、森での無償労働(日数や季節により変動)。強制労働に相当する。

- 地代・税・物納:収穫の一部や現物で納める(現金化が進むと貨幣での支払いも増える)。

- 婚姻や移動の制約:婚姻時に領主の許可や賛成金が必要な場合や、村を離れることが制限された。

- その他の手数料:粉ひき・酒場・製材など、領主専有の施設を利用する際の支払い(“banalités”)など。

- 副業:多くのサーフは畑仕事以外に、林業、運送業、工芸、製造業に関連する仕事も行っていた。

住居や食事は地域差が大きく、一般的には粗末な家屋と単純な雑穀中心の食事が多かったが、家畜や庭での自給が生活を支えました。村落内では共同体的慣行が強く、共同耕作や共同管理が行われることが多かった。

制度の地域差と変種

農奴制は一枚岩ではなく、地域ごとにさまざまな形がありました。用語も「サーフ(serf)」「ヴィレイン(villein)」「コティヤー(cottar)」など多様です。西ヨーロッパの多くの地域では比較的早く消滅したのに対し、東欧やロシアでは近代に至るまで強い束縛が残りました。

衰退と廃止の経緯

農奴制が衰退・廃止された理由は複合的です。主な要因は次の通りです。

- 経済構造の変化:貨幣経済の発展や賃金労働の拡大により、領主も現金収入を求めて賦役を貨幣化する傾向が強まった。

- 黒死病などの人口減少:14世紀の流行病により労働力が減少し、労働者の交渉力が強まったことで多くの地域で賦役が減少した。

- 都市化と都市への流入:都市の成長は自由民としての就業機会を提供し、農村からの流出を促した。

- 政治・法的改革と革命:啓蒙思想や革命(フランス革命など)、啓蒙専制による改革で封建的義務が法的に廃止された。

地域別の流れを概観すると、イングランドでは14〜15世紀以降にヴィレイン的地位が次第に消滅・自由化し、近世初期までにほぼ実態を失った(局所的な残存例は存在)。フランスでは1789年のフランス革命で封建的特権とともに形式的な農奴的義務が廃止されていきました。他方、東欧やロシアでは廃止が遅れ、特にロシアでは皇帝アレクサンドル2世が1861年に農奴解放令を出して公式に農奴制を廃止しました。中央ヨーロッパでは、ハプスブルク領ではヨーゼフ2世の改革や18世紀末から19世紀初頭にかけての改革、プロイセンでは19世紀初頭の改革などで次第に解消されました。総じて「西欧ではおおむね近世にかけて消滅、東欧では19世紀まで残存」という傾向があります。

まとめ(意義と影響)

農奴制は中世ヨーロッパの社会・経済構造を支えた重要な制度でした。土地と労働を基盤にした封建的秩序は、地域社会の安定や食糧生産を支えた一方で、個人の自由や移動の制限、経済的硬直性をもたらしました。近代化とともに農奴制は徐々に姿を消し、労働市場や市民的自由を重視する新しい社会秩序へと移行していきました。

(参考:サーフは農業を中心に働き、保護の代償として領主に労働を提供した。制度の起源はローマ帝国の農業形態に遡り、10世紀頃からヨーロッパに広まった。中世には多くの人々がこの制度のもとで生活していたという点は重要です。)

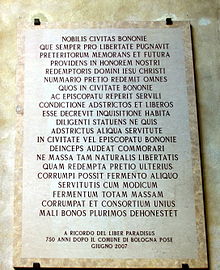

現代(2007年)のラテン語の碑文。1256年にボローニャで奴隷制を廃止した法律、Liber Paradisusから引用しています。

奴隷制度

すべての土地は、貴族、教会、君主などの地主によって所有されていました。奴隷とは、自分の土地を維持するために誰かのために手仕事をしなければならない農民のことです。ほとんどの農奴は農民でしたが、村の鍛冶屋、製粉屋、宿屋のような職人もいました。

奴隷の封建契約

奴隷は男爵や騎士と同じように 封建契約を結んでいた奴隷の封建契約は領主が所有する土地に住んで働くというものだった奴隷は見返りに保護を受ける

その間、人々は、農奴は「みんなのために働く」、騎士や男爵は「みんなのために戦う」、教会の人は「みんなのために祈る」と言っていました。誰もが自分の居場所を持っていて、神の世界ではすべてが正しかったのです。奴隷は騎士や男爵ほどの地位はありませんでしたが、奴隷制度よりはマシでした。サーフは封建契約の中でいくつかの権利を持っていた。

荘園の主はローマ人が奴隷を売ったように 奴隷を売ることはできなかった主人が土地を売った場合、その土地の従者は新しい主に仕えるために、その土地に一緒に行った。奴隷は許可なく土地を離れることができなかった奴隷は自分の土地を売ることができなかった

サーフになる

自由人は通常、多額の借金を背負っていたために農奴になった。彼は土地の主と契約を結ぶことになりました。主は彼の安全を守り、借金のためにお金を与え、土地を与えて、主のために働くことにしました。彼の子供たちは皆、奴隷となった。

召使の義務

通常の農奴は週に5、6日主君のために働くことで報酬と税金を「支払って」いました。一年のうちの様々な時期に、彼は様々なことをしていました。領主の畑を耕したり、作物を収穫したり、溝を掘ったり、柵を修理したりすることができました。残りの時間は自分の畑、作物、動物の世話をすることができました。

奴隷にとっての大きな問題は、自分の仕事をする前に、主のために仕事をしなければならないということでした。主の作物を収穫する必要があれば、主の作物も収穫しなければなりませんでした。主のために働くと、主は彼らにとてもおいしい食べ物を与えてくださいました。

奴隷たちもまた、税金や手数料を支払わなければなりませんでした。主は、彼らがどれだけの土地を持っていたかから、どれだけの税金を支払うかを決めましたが、通常はその価値の三分の一でした。彼らは結婚したり、子供が生まれたり、戦争があったりすると料金を払わなければなりませんでした。当時はお金があまり一般的ではなかったので、通常はお金の代わりに食べ物を与えて支払いました。

税金で与えられるほど良いものかどうかを決めるために、奇妙なテストがありました。例えば、ニワトリはフェンスを飛び越えられなければなりませんでした。それは鶏が若くて健康であることを示していました。

奴隷制度のメリット

奴隷には自由があった奴隷は財産と金を手に入れたり、手に入れたりすることができたある種の農奴は、自由な隣人よりも多くのお金と財産を持っていた。奴隷は時に自由を買うことができた

農業の恩恵

サーフは自分たちの土地で好きなものを栽培することができました。時には税金を小麦で払わなければならないこともありました。税金を払わなかった小麦は市場に持っていくことができました。ほとんどの場合、彼らは自給自足の農業をしていて、彼らが育てたものを食べていました。彼らの相続人は通常、相続財産を得ていました。

領主は正当な理由がない限り 奴隷を自分の土地から追い出すことはできなかった領主は犯罪者や他の領主から彼らを守ることになっていましたし、飢饉の時には彼らに施しをすることになっていました。

バリエーション

奴隷制のルールは、時代や場所によって違っていた。ある場所では、奴隷制は異なる種類の課税に変わっていました。

場所も時代も違えば、奴隷の労働量も違っていました。13世紀のポーランド・トアニア連邦では、年に2~3日、14世紀には週に1日働かなければなりませんでした。14世紀には、奴隷は週に1日働かなければなりませんでした。17世紀には週に4日働かなければなりませんでした。18世紀には週に6日働かなければならなかった。[]

戦争中には奴隷が兵士になることもありました。彼らは自由を得ることができたし、戦争での勇敢さを称えられて、免罪符を手にすることもできた。他のケースでは、奴隷たちは自由を購入したり、啓蒙家や寛大な所有者の手に任じられたり、質問の少ない町や新たに入植した土地に逃亡したりすることもできました。法律は国によって様々であった。イングランドでは、貸切状態の町に行き、1年と1日の間、奪還を逃れた奴隷が自由を手に入れた。

多くの場合、農奴は、その農奴のために農奴ではない人と結婚するには、領主の許可を得なければならなかった。

奴隷が何かをしたために お金を払わなければならないことがありましたこれを罰金といいます。奴隷は金や財産を相続したときに罰金を払わなければなりませんでした。彼が司祭や僧侶になったときには罰金を払わなければなりませんでした。奴隷は自分の子供たちが街に行った時には罰金を払わなければなりませんでした。サーフは自分が死んだときに、自分の子供がその土地に留まるように、自分の最高の動物を主君に与えなければなりませんでした。

領主の穀物工場とパン窯を使うにはお金を払わなければならなかった領主のカートを使うにはお金を払わなければなりませんでした農民たちはそのことにとても怒っていました。多くの小作人は自分の穀物工場を使っていたので、罰金を払わなければなりませんでした。製粉業者は(耕作)と呼ばれる手数料を請求しましたが、これは通常、精米した穀物の24分の1の金額でした。農民は、製粉業者を正直者ではないと思っていました。多くの領主は、毎日のパンを焼くために領主のオーブンを使用人に使わせていました。

奴隷のための自由

サーフドムが変化し始めたのは、お金がより多く使われるようになり、物々交換の重要性が低くなったからです。大名は土地を借りることでお金を稼ぐことができた。多くの領主は、彼らの仕事の価値がお金よりも低いときに、彼らの奴隷を「解放」しました。

それでも、奴隷たちの生活は大きく変わることはありませんでした。主な違いは、家賃を払わなければ土地を追い出されたり、主がトウモロコシではなく羊を育てるために畑を使いたいと判断した場合(例えば)には、土地を追い出される可能性があるということでした。奴隷は「自由」であったにもかかわらず、彼らの生活はしばしば困難なものであった。

古代のサーファー

古代ギリシャの都市国家スパルタのヘロットや 古代ローマの官有地で働いていた百姓たちは 奴隷のように働いていましたが その名前は使っていませんでした彼らはコロニ(coloni)、または「借農」と呼ばれていました。ゲルマン族がローマ帝国を引き継いだとき、彼らは裕福なローマ人から土地を取った。彼らは、同じ経済システムである奴隷制の新たな領主となった。

奴隷国家の始まり

中世の奴隷制は、10世紀頃のカロリング帝国の解体から始まった。この帝国は200年以上にわたって西ヨーロッパの大部分を支配していた。その後、ヨーロッパのほとんどの地域に強力な中央政府が存在しなかった時代が長く続きました。

この間、封建的な領主は、人々が生きるための一般的な方法として、サーフドム(serfdom)を作るために働いた。サーフドムは、偉大な大地主が他の人々が彼らを養うために働いていることを確認することができるシステムであり、法的にも経済的にも、それを続けることを強制されています。

この制度は、中世の間、農業労働のほとんどを与えた。中世には奴隷制度がありましたが、一般的ではありませんでした。通常、彼らは人々の家の世話をするだけの奴隷だった。スカンジナビアの大部分を含むヨーロッパの一部では、決して売人制度や他の封建的な制度を使用していませんでした。

奴隷国家の終わり

中世後期になると、東欧では奴隷制が拡大していたが、ライン川の西側では奴隷制が遠ざかり始めた。これは、東欧と西欧の社会や経済の間に深い差異が生じた重要な原因の一つであった。

東欧では、強力な君主や町の台頭、経済の改善により、13世紀から14世紀にかけて荘園制度が弱体化した。ルネサンス期以降は、奴隷制は一般的ではありませんでした。

西ヨーロッパでは、ほとんどの場合、15世紀と16世紀に終了しました。これは、西ヨーロッパ諸国の経済、人口、領主が借主に何をさせることができるかについての法律の変化が原因でした。1600年頃のイギリスでの奴隷制の終わりは、西半球の英語圏での動産奴隷制の開始とほぼ一致しています。

それと同時に、1381年にイギリスで起きたワット・タイラーの反乱のように、農奴や農民による抗議行動も増えていきました。これにより、貴族や聖職者に制度を変え、より良いものにするよう圧力がかかった。土地を借りるという新しい方法は、人々に自由を与えた。

産業革命は奴隷制を終わらせるのに役立ちました。農民は、畑で働くよりも多くのお金を稼ぐために町に移りたいと思っていました。土地の所有者はまた、彼らのためにより多くのお金を稼ぐ産業に彼らのお金を投入しました。これが都市化の原因となりました。

サーフドムが東欧諸国に到達したのは西欧よりも遅れている。それが主流になったのは15世紀頃です。それ以前の東欧は西欧よりも人が少なかった。東欧の領主たちは、西欧から東欧に移住したいと思わせようとした。黒死病の流行の後、東欧では奴隷制が発展しました。そのために東欧への移住ができなくなり、すでにそこにいた多くの人が死んでしまった。

ロシアのセルフドム

1861年2月19日まで、ロシアにはまだセルフドムがありました。ロシアのバルト海地方では19世紀初頭に終了した(ロシア・セルフドムの改革)。ロシアのセルフドムは他の東欧諸国とは異なり、ドイツの法律やドイツから来た人たちによって変えられたわけではなかった。サーフドム制度とマノリアリズム制度は、貴族ではなく王冠(ツァーリ)によって強制されたものであった。

欧州各国の廃止日

- サヴォイ:1771年12月19日

- バーデン:1783年7月23日

- デンマーク:1788年6月20日

- フランス1789年11月3日

- スイス1798年5月4日

- シュレスヴィヒ=ホルシュタイン:1804年12月19日

- ワルシャワ大公国(ポーランド):1807年7月22日

- プロイセン:1807年10月9日(実質的には1811年~1823年

- メクレンベルク1807年10月(実質1820年

- バイエルン:1808年8月31日

- ナッソー1812年9月1日

- エストニア(ロシア帝国):1816年3月23日

- コートランド(ロシア帝国):1817年8月25日

- ヴュルテンベルク州1817年11月18日

- リヴォニア(ロシア帝国):1819年3月26日

- ハノーファー1831

- ザクセン:1832年3月17日

- オーストリア:1848年9月7日

- ハンガリー:1853年3月2日

- ブルガリア:1858年(オスマン帝国で封建制が確実に廃止された時、実質的には1880年

- ロシア:1861年2月19日(または1974年-下記の「セルフ王国の返還」を参照のこと

- ダヌビア領(ルーマニア):1864年8月14日

- ボスニア・ヘルツェゴビナ:1918年

穀物の支払い

サーフドムの帰還

計画経済、特にソ連型の共産主義経済学に基づくもの、例えばソ連の集団農場制度のようなものは、政府所有のサーフドムであると言う人がいます。フリードリヒ・ハイエックは、その著書『セルフドムへの道』の中でそう述べています。ミハイル・ゴルバチョフもそれを信じていた。共産主義国の中には、農民が農場に縛られていた国もあった。いくつかはコルホーズと呼ばれていたが、それは集団であるはずだった。国有のソフホーズと呼ばれるものもあった。政府は、人々を農場に留まらせるために、内部パスポートと戸籍のシステム(中国のhukouシステムのような)を使用していました。特に国営農場の場合は、中央当局の指示に従って作物を植えなければなりませんでした。このようにして、中央当局は低価格で農作物を「買い取る」ことになり、稼いだお金を重工業への投資に使うことになった。[]

この種の奴隷制は、ロシアでは1974年まで続きました(内戦の間は短期間でしたが)。ソ連政府令第667号は、農民に身分証明書を与え、国内を移動する権利を無制限に与えました。これはロシア史上初めてのことであった。このような制度が中国の農村部で今でも起きている可能性がある。

関連ページ

質問と回答

Q:農奴制とは何ですか?

A:農奴制とは封建社会における農民の強制労働のことで、農民は荘園に住み、働く代わりに領主のために無報酬で働きました。

Q:農奴は奴隷とどう違うのですか?

A:農奴は奴隷よりも財産を所有できるなどの権利がありましたが、完全な自由ではなく、許可なく移動したり、結婚したり、荘園を離れることはできませんでした。

Q:農奴はどんな仕事をしていたのですか?

A:農奴は領主の畑で働いたり、林業や輸送(陸路、川路)など農業に関連する仕事をすることもありました。また、工芸品や製造業に従事する者もいました。

Q:農奴制の起源は?

A:農奴制はローマ帝国の農業奴隷制から発展し、10世紀ごろにヨーロッパに広まりました。

Q:イギリスではいつ廃止されたのですか?

A:イギリスでは1600年代まで農奴制は続きました。

Q:フランスではいつ廃止されたのですか?

A:フランスでは1789年まで続きました。

Q:ロシアではいつ廃止されたのですか?A:ロシアでは、アレクサンドル2世が1861年に廃止した。

百科事典を検索する