ベートーヴェン交響曲第5番『運命』とは — 作曲背景と楽章解説

ベートーヴェン交響曲第5番『運命』の作曲背景と4楽章の丁寧な解説。誕生秘話、楽曲構成、名演おすすめまで一挙紹介。

交響曲第5番ハ短調作品67は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの交響曲である。彼の9つの交響曲のうちの5番目である。1804年から1808年の間に作曲された。この交響曲は、クラシック音楽の中で最も人気があり、よく知られている作品の一つである。作曲期間はベートーヴェンの創作の成熟期にあたり、彼の進行する難聴や個人的な苦悩が音楽表現に反映されているとされる。特に「運命」という副題は、弟子や伝記作家によるエピソード(ベートーヴェンが冒頭の動機を「運命が扉を叩く音」だと言ったとする伝承)によって定着したが、その出所や真偽については研究者の間でも議論がある。

冒頭のソナタ・アレグロ、ゆったりとしたアンダンテ、そしてそのままフィナーレにつながる速いスケルツォの4つの楽章がある。各楽章は短い動機を徹底的に発展させることで一体感を持ち、交響曲全体を通して劇的な緊張と解放が描かれるのが特徴である。以下に各楽章の概要を示す。

楽章構成と解説

- 第1楽章:Allegro con brio(ハ短調)

有名な「短短短長(短音3つと長い音)」の動機で始まる。これは劇的で決然とした性格を持ち、主題提示→展開→再現のソナタ形式だが、動機の断片を反復・変形して全体を牽引する点が革新的である。リズムの推進力と激しいダイナミクスが特徴で、ベートーヴェンの「運命」観を象徴する場面と解釈されることが多い。 - 第2楽章:Andante con moto(変イ長調)

より穏やかで歌謡的な楽章。変奏曲風の構成を持ち、木管や弦楽器による対話的な配置が特色。第1楽章の緊張を受けつつ、内省的な気分をはさみ、全曲の対比とバランスを整える役割を果たす。 - 第3楽章:Allegro(スケルツォ、ハ短調)

伝統的なメヌエットに代わるスケルツォの形式で、低弦と管楽器の突き上げるようなリズムが印象的。トリオ部分はやや明るく、全体として交響曲のドラマをさらに高める。第3楽章から第4楽章への接続はほとんど区切りなく(attacca)続き、劇的なクライマックスへと導かれる。 - 第4楽章:Allegro(ハ長調)

ハ短調からハ長調への転換による「勝利的」なフィナーレ。金管楽器(トロンボーンの使用は特に注目される)が加わり、音色の拡大と音響的効果で堂々たる結末を形成する。主題は力強く開放的で、劇的な変容を経て全曲が解決を見る。

主題・動機(「運命の動機」)

冒頭の短短短長の動機は単なる導入句ではなく、曲全体で様々に変形されて繰り返される「生成の種」として働く。リズム的・動機的な統一が交響曲全体の統合をもたらし、これによってベートーヴェンは古典的な形式を拡張・再構築した。

編成と演奏時間

標準的な編成はフルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3(フィナーレで使用)、ティンパニ、弦楽器など。演奏時間は録音や解釈によるが、典型的には約30~40分程度である。

初演と受容

この交響曲は1808年にウィーンのアンデアウィーン劇場で初演された。同演奏会では交響曲第6番も初演された。初演は長時間にわたるコンサートで、準備不足や寒さなどの問題もあり評判はまちまちだったが、やがて交響曲第5番は、すぐに最も重要な音楽作品の一つとして認識されるようになった。19世紀以降は「運命」という副題とともに広く知られ、政治的・文化的な場面でもしばしば引用・採用されてきた。

影響と評価

技術的には動機の徹底的発展、形式の拡張、オーケストラ色彩の豊かさなどで後の作曲家に大きな影響を与えた。ロマン派以降の交響曲作法や劇的な表現を方向づけた作品と評されることが多い。現代でも演奏頻度が高く、映画や広告で使われることも多いため一般にも極めて馴染み深い。

代表的な録音と演奏の聴きどころ

演奏解釈は指揮者によって大きく異なる。推進力を前面に出す演奏(速めのテンポ、強いアーティキュレーション)と、構造を丁寧に描く伝統的・重厚な解釈の両方に名盤がある。第1楽章の動機の扱い、第2楽章の歌い回し、第3→第4楽章のつながり(attacca)や金管の響きに注目して聴くと、それぞれの演奏の個性がわかりやすい。

最後に、この交響曲は単なる名旋律の寄せ集めではなく、動機的統一と劇的展開によって構築された芸術作品であり、聴くたびに新たな発見がある作品である。

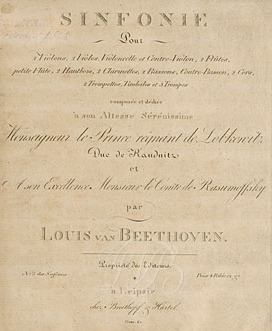

ベートーヴェンの交響曲第5番のカバーシート。ロブコヴィッツ王子とラスモフスキー伯爵への献呈が見える。

音楽は

この交響曲は、2回(2回目はやや低音)聴こえる4音の「短短長」のモチーフで始まる。( 聴く(ヘルプ情報))

この交響曲の冒頭はあまりにも有名で、しばしば引用されてきた。他の作曲家も、例えばセルゲイ・ラフマニノフの曲「運命」のように、自分の作曲にこの曲を使用している。ディスコからロックンロールまで大衆文化の中で、また映画やテレビでもよく使われている。第二次世界大戦中、BBCはラジオのニュース放送の導入にこの4音モチーフを使用した。"short-short-short-long "はモールス信号で "V "を意味する。V」は「Victory(勝利)」を意味する。V "は "勝利 "を意味し、ドラム缶で静かに演奏される。ナチス占領下の国々でニュースを聴きたい人は、BBCのニュースの方が真実である可能性が高いので、密かに聴いていた。

交響曲第3楽章では、このリズムを時々伴奏として使っている。

ベートーベンがこの交響曲を書いたとき、彼は30代半ばであった。彼はだんだん耳が聞こえなくなってきた。彼はこのことをひどく苦痛に感じていた。彼は、すべての人の中で、自分が完璧な聴覚を持っているべきだと考えていた。しかし、彼は自殺はせず、生きていて、自分の頭の中にある音楽をすべて書き留めようと決心した。そのことを「ハイリゲンシュタット遺言」と呼ばれる手紙に書いている。

交響曲第5番の冒頭は、とても大胆で勇壮な響きです。この4つの音から始まる交響曲全体が闘争のように聞こえる。この4つの音は、よく「運命がドアをノックしている」と言われます。最終楽章(フィナーレ)になると、音楽は短調から長調になる。まるでベートーベンがうつ病を克服したかのように聞こえる。

この交響曲の第4楽章は、トロンボーンやピッコロが初めて使われる楽章の一つである。

ベートーヴェンが交響曲第5番を作曲し始めた1804年。

百科事典を検索する