ラビリントドント(迷路歯類)とは?両生類化石の定義・特徴・進化

ラビリントドント(迷路歯類)の定義・特徴・進化を図解で解説。デボン紀〜三畳紀の化石証拠と分類の最新知見をわかりやすく紹介。

ラビリントドント(Labyrinthodont)は、かつて両生類の化石を指すためによく使われた総称です。現在では分類学的に正式な単位(クレード)とは見なされておらず、学術的な分類にはより細かい群名が用いられますが、形態や生態のまとまり(いわゆる進化の「グレード」)を示す便宜的な呼び名としていまだに使われます。語源は、labyrinth(迷路)+dont(歯)で、歯の内部構造に由来します。

定義と語源

「ラビリントドント」という名は、歯の象牙質(デンティン)とエナメル質が複雑に折り重なって迷路状の紋様を作る点に基づきます。化石歯を輪切りにすると、この迷路状の紋が観察されるため、化石群の特徴的な同定に使われてきました。

分類と系統的位置づけ

歴史的には広範囲の原始的な両生類状脊椎動物をまとめてラビリントドントと呼びましたが、現代の研究ではこのまとまりは単系統(共通の最近祖先を含む)ではないと判断され、厳密なクレードとはされません。そのため学術文献では、たとえば多くの場合「Temnospondyls(テムノスポンディル)」など、より狭義で系統を反映した群名が用いられます。一般にラビリントドントは、いくつかの系統が類似した原始的・水陸遷移的な形質を共有している「進化のグレード」を指す語と理解してください。

地質時代と分布

このグループの化石は主にデボン紀から下部三畳紀にかけて(およそ3億9千万年前から2億1千万年前)豊富に見つかり、当時の淡水域や沿岸域で支配的な脊椎動物の一群でした。化石は世界中の古淡水堆積層から産出し、形態的には非常に多様であったことが知られています。

形態的特徴(主なポイント)

- 迷路状の歯:エナメル質と象牙質の複雑な陥没(折り重なり)により、歯の横断面が迷路状になる。これが名称の由来であり、化石同定の重要な手がかりになる。

- 頭蓋骨の屋根化:多くは厚く堅い頭蓋骨の骨板が発達しており、頭骨表面が装甲的に見える。これにより古い文献では「Stegocephalia(板頭類)」といった名前も使われました。

- 複雑な脊椎骨:椎骨は多様で、現生両生類や爬虫類の基本構造とは異なる原始的・多様な形態を示す例が多い。

- 四肢と生活様式:多くは四肢をもち、半水生〜水生の生活様式をとった。幼生期に鰓や側線系を保持した種もあり、成長とともに形態が変化する例がある。

- 大きさの幅:小型のものから大型で重厚な頭部をもつ種まで幅広く、捕食者として淡水生態系で重要な地位を占めていた。

生態と機能

ラビリントドントは主に淡水域の捕食者で、小魚や無脊椎動物を捕えていた種類が多いと考えられています。強靭な顎と歯は獲物を捕らえるのに有利で、頭蓋骨の構造は水中での捕食や頭部での威嚇・防御にも適していました。一部はほぼ完全に水生、一部は陸上活動が発達していたと推測されます。

系統発生と現生両生類への関係

ラビリントドントに含まれるいくつかの系統(例:テムノスポンディル類)は、現生両生類(Lissamphibia)の起源に関する議論で重要な役割を果たします。現生両生類がテムノスポンディル類から派生したのか、あるいは別の原始的な系統(例:Lepospondyliなど)から独立に進化したのかについては、化石証拠と形態・分子データをめぐって現在も研究と議論が続いています。

用語としての変遷と現在の扱い

かつては学術・一般ともに広く使われた「ラビリントドント」という語ですが、系統学的分類が発達した現在では学術論文でこの語をそのままクレード名として使うことは減りました。代わりに、形態や系統に基づく具体的な群名(例:Temnospondylsなど)が用いられます。それでも、化石の形態的グループをざっくり示す便宜的な語として、教科書や一般向け解説では時折用いられます。

まとめ

ラビリントドントは、迷路状の歯構造や堅い頭蓋骨を特徴とする古い両生類様の化石群を示す呼称です。現代の分類学では単一のクレードではないとされるため用語は限定的に使われますが、古生物学や進化史の理解においては有益な概念です。デボン紀から三畳紀にかけて地球の淡水域で多様に繁栄し、その形態的・生態的多様性は現生両生類や初期陸上脊椎動物の進化を理解するうえで重要な手がかりを与えています。

Eryops :典型的なラビリントドントの体形

Eryops megacephalus の正面図、Gallerie de Paléontologie, MNHN, Paris.

特徴

ラビリントドントは2億年以上にわたって繁栄してきた。多くのバリエーションがあったにもかかわらず、これらの特徴は彼らの化石を区別し、認識しやすくしています。

- 歯の表面が強く折れ曲がっていて、断面が古典的なラビリンス(または迷路)のようになっていること。

- 巨大な頭蓋骨の屋根には、鼻孔、目、そして頭頂部の「第3の目」のためだけの開口部があります。頭蓋骨はやや平らで、厚い皮膚の鎧があり、このグループの古い呼び名になっています。このグループを古くは「Stegocephalia」と呼んでいた。羊膜類(竜盤類とシナプス類)はより深い頭蓋骨を持っていた。

- 頭蓋骨の後端で両目の後ろにある耳の切り込み。原始的な水辺の形態では、これは開いた螺旋を形成していたかもしれないし、いくつかの高度な形態では鼓膜を保持していたかもしれない。

- 4つのパーツで構成された複雑な椎骨。

ラビリンスの歯の断面図

用語の内容

- †Ichthyostegalia : 現在は使われていない用語で、下記の「Fishapods」を参照。

- †Temnospondyli (現代の両生類の祖先の可能性)

- Lepospondyli (現代の両生類の祖先の可能性)

- †Reptiliomorpha(爬虫類の祖先):現在では、羊膜幹群または竜盤類と呼ばれている。

具体的な除外項目

- リッサムフィブリアン:現代の両生類

- 羊膜類。陸上のクレオパトラの産卵動物、SauropsidaとSynapsida。

フィッシュアポッズ

初期の四肢動物は、現在では裂け目のある魚類(Sarcopterygii)に分類されています。これは、四肢が最初に進化したとき、彼らが水生だったことがわかっているからです(四肢動物の項を参照)。

このデボン紀の動物のグループには、非公式に「魚脚」という言葉がよく使われます。

より正式な用語として、クラックは「幹群四足動物」と呼んでいる。

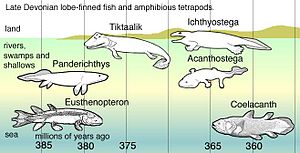

デボン紀後期の脊椎動物の種分化では、Eusthenopteronのような遠洋性のローブフィン魚の子孫は、一連の適応をしていました。- 濁った浅瀬に適したPanderichthys 、手足のようなヒレで陸に上がることができるTiktaalik、雑草 が生い茂る沼地に生息する初期の四肢動物、例えば、8桁の足を持つAcanthostega。 - 8本の指を持つ足を持つアカントステガや 、手足を持つイクチオステガなど。その 子孫には、シーラカンスのような 遠洋性の葉状の鰭を持つ魚もいた。

質問と回答

Q:「ラビリンスドドン」とはどういう意味ですか?

A: 迷路を意味する「ラビリンス」と歯を意味する「ドント」の2つの単語を組み合わせた造語です。両生類の化石を表現するのに使われました。

Q: ラビリンスドント類は今でも正式な分類学上の用語として扱われているのですか?

A: いいえ。ラビリントドン類はもはや正式な分類学上の用語とは考えられておらず、より正確な分類学上の用語に取って代わられています。

Q: ラビリンスドント類はいつから存在したのですか?

A: デボン紀から下部三畳紀の約3億9千万年前から2億1千万年前まで存在しました。

Q:ラビリントドン類の特徴は何ですか?

A: 歯の象牙質やエナメル質がしばしば化石化すること、頭蓋骨の屋根が重く装甲されていること、椎骨が複雑であることなどが特徴です。

Q:ラビリントドン亜科は単系統ですか?

A:いいえ。ラビリントドン亜科は単系統ではなく、分類上はより正しい用語に置き換えられています。

Q: 現在,ラビリントドン類はどのように分類されていますか?

A: 現在では,ラビリントドン類は進化的にグレードの高いもの,あるいはかなり類似した種からなる多系統・準系統群に分類されています。

百科事典を検索する