無神論とは 定義と歴史 不可知論・有神論との違いを徹底解説

無神論の定義と歴史を徹底解説 不可知論や有神論との違いを具体例で比較し疑問をわかりやすく解消する入門ガイド

無神論とは、一般に神や超自然的な神々の存在を信じない立場を指します。語源はギリシャ語の a-(〜がない)と theos(神)で、「神がいない/神を信じない」という意味です。日本語では「有神論(theism)」の対概念として使われますが、日本語の語彙では通常「有神論」と表記し、元のテキストにあるような 「神道」 という表記は誤解を招くため注意が必要です(※ここでのリンクは元テキストのまま保持しています)。

定義と基本的な区別

無神論は一枚岩の立場ではなく、次のような区別があります。

- 強い(積極的)無神論:明確に「神は存在しない」と主張する立場。

- 弱い(消極的)無神論:単に「神を信じない/信仰がない」だけで、存在の否定まで主張しない立場。

- 明示的/黙示的(帰結的)無神論:神の不在を明言する人(明示的)と、単に宗教信仰を持たないが神について考えていない人(黙示的)に分かれることがあります。

不可知論(agnosticism)との違い

不可知論は「神が存在するかどうかを確実に知ることはできない/知識として証明できない」とする立場で、信仰(belief)の有無を直接扱うものではありません。したがって、

- 不可知論者の中には神の存在を信じない人も(実務上無神論的)、信じる人もいます。

- 逆に、無神論者の中にも「神の存在が証明できないが信じない」という不可知論的傾向を持つ人がいます。

歴史的には「agnostic(不可知論者)」という語は19世紀の生物学者トマス・ハクスリー(Thomas Huxley)が広めました。一方、古代から近代に至るまで、神の存在をめぐる様々な哲学的立場が存在します。

グノーシス(gnostic)との語源的関係

「グノーシス主義(gnosticism)」は古代の宗教的運動を指しますが、語根の gnosis は「知識」を意味します。そこから派生する形容詞 gnostic(知識を主張する者)に対し、否定接頭辞 a- を付けた agnostic が「知識がない/知識を主張しない」を意味するという語形成の説明は有効です。ただし現代の議論では 不可知論(agnosticism) と 無神論(atheism) は重なり合うことがあるが同一ではない、という点を押さえておく必要があります。

歴史の概観

無神論に類する立場や懐疑は古代から見られます。代表例:

- 古代ギリシャ:エピクロス派や一部の哲学者たちは超自然的介入を否定し、自然主義的説明を重視しました。

- インド:古代のチャルヴァーカ(Cārvāka)など唯物論的思想の系譜が存在します。

- 近代・啓蒙時代:自然科学の発展とともに宗教的説明に対する批判が強まり、無神論や世俗主義が広がりました。

- 19世紀以降:ルートヴィヒ・フォイエルバッハ、カール・マルクス、フリードリヒ・ニーチェなどが宗教批判を展開。トマス・ハクスリーは「不可知論」を提唱しました。

- 20世紀:ソビエト連邦などでは国家的に無神論が促進された一方、民間レベルでは宗教復興もあり、国や文化によって様相は多様です。

無神論をとる理由と社会的影響

- 哲学的理由:神の概念が矛盾をはらむ、神の存在に対する論理的・形而上学的証拠が不十分、など。

- 科学的・方法論的理由:自然現象を自然法則で説明できるため超自然仮説を採用する必要がない、検証可能性の欠如。

- 倫理・価値観:宗教とは別に世俗的倫理(例:人道主義、功利主義)を採る人が多い。

- 社会・文化的要因:教育、都市化、宗教的権威への不信などが無宗教化や無神論の広がりに影響します。

誤解と補足

- 無神論は必ずしも「道徳を否定する」わけではありません。多くの無神論者は倫理や共同体への責任を重視します(例:世俗人道主義)。

- 「無宗教(非宗教)」と「無神論」は異なります。無宗教は宗教組織や慣習に属さないことを指し、神の存在についての信念は人によって異なります。

- 個人の立場は一生を通じて変化することがあり、単純な三分法(有神論・無神論・不可知論)だけでは説明しきれない幅があります。

- 元の文章にあった 神学者 の キルケゴール の例は文脈上誤解を招くため補足します:キルケゴールはデンマークのキリスト教思想家で、宗教的信仰を重視した有神論者であり、不可知論の典型とは言えません(リンクは元テキストと同じものを保持しています)。

まとめると、無神論は「神を信じない/神の存在を否定する」立場を指す広い概念であり、不可知論とは「知識としての確証の可否」を巡る立場で異なります。歴史的・文化的背景や個人の哲学によってその内容や意味合いは大きく変わるため、用語の使い分けと背景理解が重要です。

無神論の支持者であり、名著『神の妄想』の著者でもあるリチャード・ドーキンスは

無神論の歴史

アナクサゴラスは、最初の無神論者として知られています。彼は、現在の小アジアにあるクラゾメナエで生まれたイオニア・ギリシャ人である。彼はギリシャの他の都市にも足を運び、彼の思想はアテネでよく知られていた。ソクラテスは、アテネでは彼の著作がドラクマで買えると言っていた。最終的には、不敬罪で起訴され、アテネから追放された。

アナクサゴラスの信念は興味深いものでした。彼は、太陽は神ではなく、アニメーション(生きていること)でもないと考えていました。太陽は「ペロポネソス半島の何倍もの大きさを持つ赤熱した塊」である。月は、地球と同じ物質でできていて、地形を持った固体である。世界は地球儀(球体)であった。

無神論の理由

無神論者は、神や神々を信じない理由をよく述べます。彼らがよく挙げる理由は、悪の問題、矛盾した啓示からの議論、そして不信仰からの議論の3つです。すべての無神論者が、これらの理由が神の存在しないことを完全に証明していると考えているわけではありませんが、神の存在を信じることを拒否するための理由として挙げられています。

無神論者の中には、いかなる神も信じない人もいます。なぜなら、神や神々、女神の存在を示す証拠は何もないと感じているからです。このような無神論者は、自然なものだけが存在するという方法論的自然主義が、すべてをよりシンプルに説明できると考えています。オッカムのカミソリによれば、検証されていない推測を多く含まない単純な説明の方が真実である可能性が高いとされています。

語源

無神論」という言葉は、ギリシャ語に由来しています。無い」を意味するギリシャ語の接頭辞a-(ἄ)と「神」を意味するtheos(θεός)に分けられ、それらを組み替えることで「神々がいない」「神を持たない」となります。古代ギリシャでは「不敬な」という意味もありました。

紀元前5世紀頃から、「神々との関係を絶つ」「神々を否定する」人たちを表す言葉として使われるようになりました。それ以前は、「不敬な」という意味に近かった。また、「無神論」という抽象名詞ἀθεότης(atheotēs)もあります。

キケロはこのギリシャ語をラテン語のatheosに翻訳した。この言葉は、初期のキリスト教徒とヘレニズムの人々との間の論争でよく使われた。それぞれの立場で、相手に悪い意味でのレッテルを貼るために使われたのである。

カレン・アームストロングは次のように書いています。「16世紀から17世紀にかけて、『無神論者』という言葉はまだ極論のためだけに使われていました。無神論者』という言葉は侮辱だった。誰も自分を無神論者と呼ぼうとは思わなかっただろう」と述べています。無神論は、18世紀末のヨーロッパで、一神教のアブラハム神を信じないという意味で、公然と肯定的な信念を表す言葉として使われたのが始まりです。20世紀に入ってからは、あらゆる神々を信じないという意味で使われるようになりました。しかし、西欧社会では、無神論を単に「神を信じない」と表現するのが一般的である。

ギリシャ語のαθεοι(アテオイ)は、3世紀初頭のパピルス46に記されたエフェソの信徒への手紙(2:12)に登場します。英語では通常、「神のいない者たち」と書かれています。

社会における無神論

多くの地域では、無神論の考えを公にすることは犯罪である(あるいはそうであった)。例えば、聖書やコーランが真実であるはずがないと主張したり、神は存在しないと話したり書いたりすることです。

保守的なイスラム教徒が多い地域では、無神論者になったり、アッラー以外の神を信じたりするイスラム教の背教行為は危険な行為であるかもしれません。多くの宗教裁判所はこの行為を死刑にしてきましたし、今でも死刑にしているところもあります。また、無神論を禁止する法律を設けている国も少なくありません。無神論は、ほとんどのイスラム学者によって罪であると考えられていますが、すべての学者が無神論を処罰すべきであると同意しているわけではありません。例えば、クルアーンの "Surat Al Kafirun "は、すべての人が自分の宗教や信念を選ぶ自由があることを明確に述べています。イスラム世界の無神論に対する法律は普遍的なものではなく、各社会の聖典の解釈に基づいています。

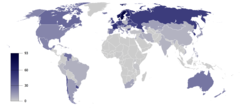

南米、北米、オセアニア、ヨーロッパを中心に、無神論が一般化している(以前に宗教を持っていて、無神論を始めた人の割合)。

欧米を中心とした多くの国では、無神論者が無神論的な信念を表明する権利(言論の自由)を保護する法律があります。これは、無神論者も他の人と同じように法律の下での権利を持っているということです。国際法や条約における宗教の自由には、宗教を持たない自由も含まれています。

現在、世界の人口の約2.3%が無神論者であると答えています。また、約11.9%の人が無神論者であると答えています。日本では64%から65%、ロシアでは48%の人が無神論者、無宗教者、非信者であると答えています。欧州連合(EU)加盟国における無神論者の割合は、6%(イタリア)から85%(スウェーデン)となっています。アメリカの世論調査会社であるピュー社とギャラップ社によると、アメリカ人の約10%が「神を信じない」と答えており、この数字は数十年の間に徐々に上昇しています。しかし、無神論への風当たりが強いため、実際の数字はこれよりも高いと思われます。

世界の無宗教人口の割合別マップ。ブラジル、メキシコ、チリなどの一部の国では、国勢調査の欄に無神論、不可知論、ヒューマニズムのカテゴリーがありません。また、一部の国では、無神論が違法であったり、認められていなかったりします。そのため、多数の無神論者が隠れている場所もあるかもしれません。

無神論の定義

無神論の意味については、人々は意見を異にします。ある人を無神論者と呼ぶかどうかについては意見が分かれます。

暗黙の無神論と明示の無神論

無神論とは、一般的に「神を信じないこと」と表現されます。

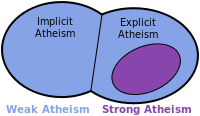

ジョージ・H・スミスは、異なるタイプの無神論の違いを説明するために、「暗黙の無神論」と「明示の無神論」という表現を作りました。暗黙の無神論とは、神の概念を知らないために神を信じないこと。明示的無神論とは、神の概念を知った後に、神を信じないことです。

1772年、ホルバッハ男爵は、「すべての子供は無神論者として生まれる。

1979年、ジョージ・H・スミスはこう言った。「神を信じていないから無神論者なのである。このカテゴリーには、関連する問題を把握することができても、まだその問題に気づいていない子供も含まれます。この子供が神を信じていないという事実は、彼を無神論者として認定する」。

この2つの引用は、暗黙の無神論を表しています。

アーネスト・ネーゲルは、スミスの無神論の定義を「神の不在」とすることに反対し、明示的な無神論のみが真の無神論であると述べている。つまりネーゲルは、無神論者であるためには、神について知った上で、神の考えを否定する必要があると考えているのです。

「弱い」無神論と「強い」無神論

アントニー・フルーのような哲学者は、強い無神論(積極的無神論と呼ばれることもある)と弱い無神論(消極的無神論と呼ばれることもある)を比較しています。この考えによると、神を信じない人は、弱い無神論者か強い無神論者のどちらかである。

強い無神論とは、神は存在しないと確信することです。強い無神論の古い言い方として、「積極的無神論」という言葉があります。弱い無神論とは、神や神々を信じない他のすべての形態です。弱い無神論のより古い言い方は、「消極的無神論」です。これらの用語は、少なくとも1813年以降、哲学書やカトリックの信仰の中でより多く使用されています。この無神論の定義では、ほとんどの無宗教者は弱い無神論者である。

マイケル・マーティンは、不可知論には弱い無神論も含まれるという。しかし、アンソニー・ケニーをはじめとする一部の無宗教者はこれに反対している。彼らは、不可知論者であることは無神論者であることとは違うと考えています。無神論は神を信じることと変わらない、なぜならどちらも信じることが必要だからだ。これは、無宗教者も自分の信念や "知識の主張 "を持っているという現実を見落としている。

無宗教者は、神や神々が存在するかどうかはわからないと言います。彼らの考えでは、強い無神論は信仰の飛躍を必要とする。

無神論者は通常、証拠のない宗教についての考えと、その他のことについての考えに違いはないと反論します 神が存在しないという証拠がないからといって、神がいないということにはなりませんが、神が存在するということにもなりません。スコットランドの哲学者J.J.C.スマートは、「本当は無神論者である人が、数学や形式論理の真理を除いて、何でも知っているとは言えないような理不尽な一般化された哲学的懐疑主義のために、自分のことを不可知論者と熱弁することもある」と言っています。そのため、リチャード・ドーキンスのような無神論者は、「神は存在する」という記述に割り当てられた確率によって、有神論者、不可知論者、無神論者の立場の違いを示すことを好んでいます。

弱/強と暗/暗の無神論の関係を示した図

日常生活における無神論

日常生活の中で、多くの人々は神や神々を必要としない自然現象を定義しています。彼らは神々の存在を否定しているわけではなく、単にその存在は必要ないと言っているのです。神々は人生に目的を与えず、影響も与えない、というのがこの考え方です。多くの科学者は、方法論的自然主義と呼ばれる考え方を実践しています。彼らは黙って哲学的自然主義を採用し、科学的方法を用います。神への信仰が結果に影響することはありません。

実用的な無神論にはさまざまな形があります。

- 宗教的動機の不在-神への信仰は、道徳的行動、宗教的行動、その他の行動の動機とはならない。

- 神や宗教の問題を知的追求や実践的行動から積極的に排除すること。

- 無関心-神や宗教の問題に全く関心がないこと、または

- 神という概念への無自覚。

理論的無神論

理論的無神論は、神の存在を否定する論拠を見つけ、デザインからの論拠やパスカルの賭けなどの有神論の論拠を反証しようとするものです。これらの理論的理由には様々な形がありますが、そのほとんどは存在論的または認識論的なものです。また、心理学や社会学に依拠したものもあります。

著名な哲学者の立場

イマニュエル・カント

イマニュエル・カントは、理性を使った最高の存在の証明はあり得ないとしています。カントは『純粋理性批判』という著作の中で、神の存在を証明しようとする試みも、反証しようとする試みも、すべてが論理的に矛盾していることを示そうとしています。カントは、高次の存在があるかどうかを知ることはできないと言っている。これが彼を不可知論者にしている。

ルートヴィヒ・フォイヤバッハ

ルートヴィヒ・フォイヤバッハは1841年に『キリスト教の本質』を発表した。その中で彼は次のように仮定している。

- 宗教は歴史的、超越的な事実であるだけでなく、何よりも人間の意識、心、想像力の成果である。

- すべての宗教は形が違うだけで、共通しているのは、人間の本性の満たされない欲求を投影したものだということです。神も、すべての宗教的内容も、心理的な投影にすぎません。これらの投影の物質的な原因は、人間の性質に根ざしています。

フォイエルバッハの文章を要約すると次のようなフレーズになる。

- 人間は自分のイメージで神を創造した

- Homo homini Deus est(「人は人にとって神である」)。

関連ページ

- 世俗的ヒューマニズム

- 不可知論

- 三段構えの法則

質問と回答

Q:無神論とは何ですか?

A: 無神論とは、神や神々を信じることを拒否することです。

Q:無神論は有神論とどう違うのですか?

A:有神論とは、少なくとも一人の神が存在すると信じることであり、無神論はこの信念を否定するものである。

Q:神々への信仰を否定する人を何と呼びますか?

A:神々を信じることを拒否する人は無神論者と呼ばれます。

Q:不可知論と無神論や有神論とはどう関係するのですか?

A:不可知論者は、神が存在するかどうかを知る方法がないと言うので、無神論とも有神論とも違う。無神論者の中には無神論者もいれば、有神論者もいる。

Q:グノーシス主義とは何ですか?

A:グノーシス主義とは、知識の主張のことで、グノーシス主義者は、主張するのに十分な知識を持っている、という意味です。グノーシスという言葉の前に「なく」という意味の「a」をつけると、アグノーシス、つまり文字通り「知識のない」という意味になります。

Q:グノーシス主義は神道とどう違うのですか?A:神道が一つまたは複数の神々を信じることを指すのに対し、不可知論とは知識を指すものです。

百科事典を検索する