剣歯虎とは サーベルタイガーの特徴・分類・生態・絶滅の原因

剣歯虎とは何かを解説 サーベルタイガーの特徴・分類・生態・狩りの方法と絶滅の原因を豊富な図解と最新研究でわかりやすく紹介 待ち伏せ捕食者の適応やスミロドン等の代表種も解説

サーベルトゥースキャットまたはサーベルトゥースキャットは、最もよく知られており、最も人気のある絶滅した動物の一つです。彼らはこれまでに住んでいた最も印象的な肉食動物の一つです。これらの猫は長い犬歯と顎が現代の猫よりも広く開いていました。これは、現代の猫とは異なる殺し方をしていたことを示唆しています。

サーベルトゥースタイルは肉食性哺乳類の中で少なくとも5回進化しています。収束進化の最もよく知られた例の一つである。

- クレオドンツは,知られている最古のサーベルトゥースである。彼らは始新世に住んでいたもので、Feliformiaとは異なる目に属する。マハエロイデスやアパタエルルスなどがその例である。

- NimravidsはFeliformiaの基底群で、始新世から後期中新世まで続いた。Hoplophoneusはその一例である。

- バルブーロフェリ科は、サーベルトゥースの生活様式を発達させたもう一つのフェリフォーム科である。彼らは中新世に繁栄した。彼らはおそらくニムラビットよりもフェリッドに密接に関連している。

- ティラコスミルスなどのスパラソドンツは、哺乳類の中では準獣類の一群であった。かつては「有袋類のサーベルトゥース」と呼ばれていたが、有袋類の姉妹群に属する。中新世から鮮新世。

- マカイロドン科: 中新世から更新世(2300万年前から1万1000年前)に生息していたマカイロドン亜科。有名なスミロドンを含む。

- フェリナ科の仲間であり、ニムラビデスの仲間ではないニムラビデス。

サーベルトゥースは待ち伏せ捕食者で、おそらく開けた森に住んでいたのだろう。このことは、土地の多くが森林に覆われていた中新世に、サーベルトゥースが広く生息していたことの説明になるだろう。犬歯の他にも、前肢の強さ(現在の大型猫よりも)などの適応力がありました。頑丈な(重くて丈夫な)体は、スピードよりも強さを物語っています。

彼らの殺し方は次のようなものです。隠れて待っていて 襲い掛かってきた彼らは獲物の首の周りにぶら下がり、犬歯で喉の裏側を掴んで切り裂いた。そうすると、出血と空気の供給が失われて死に至る。

彼らの歯が異なるという事実は興味深い。大きな歯を持つものもあれば、小さな短剣のような歯を持つものもあり、滑らかで太い歯を持つものもあれば、刃のような歯を持つものもあり、時には鋸歯状のエッジを持つものもありました。下あごにフランジがあるものもあれば、ほとんどのものはない。Ewer氏は、このことは殺し方や獲物の種類に違いがあったことを示しているに違いないと指摘しているが、このことについてはほとんどわかっていない。

現在生きているものは一匹もいません:絶滅しています。絶滅したのは気候変動の後で、世界が冷え込み、鮮新世と更新世に森林から草原に取って代わられたからです。

特徴(外見と機能)

犬歯(大きな「サーベル」):サーベルトゥースのもっとも目立つ特徴は、上下顎から大きく伸びた犬歯です。種類によって長さや幅、刃の形状(平滑、鋸歯状、薄い刃のようなもの)に差があり、獲物の種類や殺し方の違いを示唆します。長い犬歯は骨を貫くよりも柔らかい組織を切るのに適していたと考えられています。

咬合と顎の開き:現生の大型ネコ科に比べ上下顎をより大きく開けられる構造を持ち、これにより大型の犬歯を使いやすくしていました。

前肢と体格:多くのサーベルトゥースは強靭な前肢(筋肉や骨格が発達)を持ち、獲物を押さえつけるための力が発達していました。胴体は頑丈で、持久的な高速走行よりも瞬発力と制圧力に適しています。

分類と進化

「サーベルトゥース」は単一の分類群ではなく、形態(長い犬歯)に基づく総称です。実際には複数の系統で収束進化しており、先に示した

- 内の分類群のように、系統ごとに独立して「サーベル型」になりました。代表例にはSmilodon(スミロドン)を含むマカイロドン亜科や、ニムラビデス類、そして有袋類に近いスパラソドン類などがあります。

- 「サーベルトゥース」は単一種ではなく、複数系統で収束的に出現した形態群。

- 特徴は長い犬歯、大きく開く顎、強い前肢と頑丈な体格。待ち伏せ型の捕食者であった。

- 中新世〜更新世に広く分布したが、気候変動、獲物の減少、人間の影響などが重なり絶滅した。

- 化石研究は進んでいるが、種ごとの習性や正確な殺し方には未解明の部分が残る。

化石記録からは、サーベルトゥース形質が異なる時代・地域で何度も出現したことがわかります。これは似た生態的ニッチ(大きな草食動物を捕らえる大型捕食者)に適応した結果と考えられます。

生態と行動

生息環境:中新世から更新世にかけて、森林・森林縁辺部・開けた林地などの環境に多く見られました。森林や藪がある場所は待ち伏せ捕食に適しており、遮蔽物を利用して接近することで獲物に近づきやすくなります。

捕食方法:一般に「待ち伏せ」型の捕食者と考えられ、近づいてから素早く襲いかかり、強い前肢で獲物を抑えつけ、長い犬歯で喉元・腹部などの柔らかい部分を致命的に傷つけると推定されています。血管や気道を損傷させることによる急速な失血や窒息で獲物を仕留めた可能性があります。ただし、種ごとに狙う獲物や仕留め方に差があった可能性もあります。

社会性・繁殖:スミロドンなど一部の化石群では、若齢個体や傷ついた個体が長期間生きていたらしい痕跡(骨の修復など)から、ある程度の群れや家族的なケアが存在した可能性が示唆されていますが、種によって異なり、必ずしも群れ生活とは限りません。

歯と顎の多様性

「サーベルトゥース」と一口に言っても、犬歯の形態は多様です。極端に長く細いもの、短く幅広いもの、鋸歯のあるもの、下顎に犬歯を収めるためのフランジ(顎の突出部)を持つものなどがあり、これらは獲物の種類・捕獲様式・力の入れ方の違いを反映していると考えられます。

絶滅の原因(なぜ絶滅したか)

気候変動:中新世以降、地球規模の気候変化により森林が後退し、草原や開けた環境が拡大しました。サーベルトゥースの多くは森林縁辺や藪を利用する待ち伏せ型の捕食者であったため、適した生息環境の減少は大きな打撃となりました。

獲物の減少・生態系の変化:草原化や乾燥化に伴い生態系が変化し、彼らが得意とした大型の草食動物の分布や数が変動したことが、食料源の減少につながった可能性があります。

人間の影響(後期更新世):最後の世代に属するスミロドンなどは、更新世末(約1万年前付近)に絶滅しました。この時期はホモ属による狩猟圧や生息地改変が始まっていた時期と重なり、気候変動と人為的圧力の複合が絶滅に寄与した可能性が高いと考えられます。

専門的な特殊化の脆弱性:長い犬歯や強い前肢など、特定の捕獲方式に強く依存する形質は環境や獲物の変化に対して脆弱になりやすく、環境の急速な変化に適応できず絶滅したという見方もあります。

化石と現代への影響

サーベルトゥースの化石は北米・南米・ユーラシア・アフリカなど世界各地で見つかっており、博物館で展示されることも多く、一般の関心も高いです。骨格の保存状況や群集の研究から、その生活や絶滅過程についての理解は進んでいますが、種ごとの細かな生態や行動については未解明の点も多く、引き続き研究が続けられています。

要点まとめ

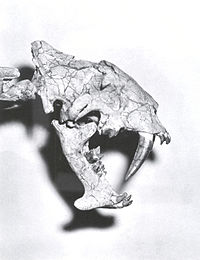

虎の子 頭骨

スミロドン 頭蓋骨と上頸椎

バルブーロフェリス

スミロドンの 頭蓋骨。サーベルトゥースの顎の巨大なくぼみが描かれている。これは大型種のスミロドン個体群。

ニムラヴィダ人のホロフォヌスの頭蓋骨には、サーベルのような歯を保護するための顎のフランジが見られます。

質問と回答

Q:サーベル・トゥース・キャットとは何ですか?

A:サーベル・トゥース・キャット(sabretooth cat)は、絶滅動物の中でも最も有名で人気のある動物です。長い犬歯と現代の猫よりも大きく開く顎を持つ印象的な肉食動物でした。

Q:サーベルトゥーススタイルは何回進化したのでしょうか?

A:肉食哺乳類では、少なくとも5回の進化を遂げました。

Q:クレオドントの例を教えてください。

A:マッケロイデスやアパタエルルスはクレオドントの一例です。

Q: ニムラビットの例を教えてください。

A: HoplophoneusはNimravidの一例です。

Q: ティラコスミルスはどのような哺乳類だったのでしょうか?

A: ティラコスミルスは、哺乳類の中でも後期高齢者グループでした。

Q:サーベル・トゥースはどうやって獲物を殺していたのでしょうか?

A: サーベル・トゥースは、隠れて待ち伏せした後、獲物に飛びかかり、首の周りにぶら下がって、犬歯で下側を掴んで切り裂き、失血や空気の供給不足で死に至らしめました。

Q: なぜ絶滅したのですか?

A:鮮新世から更新世にかけて、世界が冷え込み、森林から草原に変わったため、気候変動により絶滅しました。

百科事典を検索する