ボフスラフ・マルティヌーとは チェコの作曲家 生涯・交響曲・代表作解説

チェコの作曲家ボフスラフ・マルティヌーの生涯と代表作を徹底解説、6つの交響曲やオペラ・バレエの特徴とおすすめ録音、聴きどころをわかりやすく紹介

ボフスラフ・マルティヌー(Bohuslav Martinů、1890年12月8日ボヘミア地方のポリチュカ生まれ、1959年8月28日スイスのリエスタルで没)は、チェコの作曲家である。6つの交響曲、15のオペラ、14のバレエの楽譜、多くの管弦楽曲、室内楽曲、声楽曲、器楽曲など、膨大な量の楽曲を書いた。彼の音楽は、しばしば彼の母国からインスピレーションを受けている。

生涯の概略

マルティヌーは小さな町ポリチュカで生まれ、幼少期から地元の音楽に親しみました。青年期にはプラハに移り、音楽の勉強と演奏活動を行った後、1923年にパリに渡りフランスの音楽界と接触して作風を広げました。パリ時代にはネオクラシシズムやジャズ、フランスの音楽表現の影響を受け、多作な作品を次々と発表しました。

第二次世界大戦の勃発を受けて、1941年にアメリカへ移住(事実上の亡命)し、米国でも活発に作曲活動を続けました。戦後は欧米での評価が高まり、1953年ごろにスイスへ移住して最期を過ごし、1959年8月28日にリエスタルで没しました。

作風と特徴

- 民族性とモダニズムの融合 — チェコの民謡的要素やリズム感を土台に、フランス的な色彩感、ネオクラシックな形式感、近代的な和声語法を取り入れています。

- リズムとエネルギー — 躍動的で多層的なリズムが特徴で、管弦楽法における色彩的な扱いが目立ちます。

- 多様なジャンルへの挑戦 — 交響曲、オペラ、バレエ、室内楽、声楽、協奏曲など幅広いジャンルで優れた作品を残しました。

- 感情表現の幅 — ユーモラスな場面から深い抒情、宗教的・哲学的な深みまで表現することができ、作品ごとに多彩な表情を見せます。

代表的な作品(ジャンル別)

- 交響曲 — 交響曲第1番から第6番まで。とくに戦中・戦後に書かれた交響曲群は演奏機会も多く、彼のオーケストラ表現を代表します。

- オペラ — ジュリエッタ(Julietta)など、心理劇的で夢幻的な色彩を持つ作品が知られます。オペラ作品群はドラマ性と独特の音響世界が特徴です。

- バレエ・舞台音楽 — 多くのバレエ作品や舞台音楽を手がけ、ダンス的なリズムと劇的展開を得意としました。

- 室内楽・協奏曲 — 弦楽四重奏やピアノ曲、協奏曲類でも独自の語法を展開し、器楽アンサンブルに対する感覚が高く評価されています。

評価と影響

マルティヌーは20世紀前半のチェコ音楽を代表する作曲家の一人として国際的な評価を得ています。彼の作品は独創的でありながら聴衆に親しみやすい側面を持つため、近年も世界各地のオーケストラや演奏家によって再評価・演奏され続けています。チェコの伝統を尊重しつつ国際的な様式を取り入れた点が、後の世代にも影響を与えています。

おすすめの聴きどころ(入門ガイド)

- まずは交響曲群を1曲ずつ聴いて、彼のオーケストレーションとリズム感を味わってください。

- オペラや舞台作品では物語性と夢幻的な音楽語法が堪能できます。

- 室内楽や独奏曲は作曲技法の精緻さがよく分かるので、作曲家の内面に触れたい方に向きます。

録音・演奏家について

近現代の指揮者・オーケストラによる録音が多数あります。特にチェコ系の指揮者やオーケストラはマルティヌー作品の解釈で定評があり、ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelík)やジーリ・ベーロフラーベク(Jiří Bělohlávek)などの名指揮者による録音は入門にも適しています。近年はネーメ・ヤルヴィ(Neeme Järvi)らも注目録音を残しています。

まとめ

ボフスラフ・マルティヌーは多作で多面的な作曲家です。チェコの伝統を根底に置きながらも国際的な言語で創作を行い、20世紀音楽の中で独自の位置を占めています。まずは交響曲や代表オペラを聴いて、その豊かな音楽世界を味わってみてください。

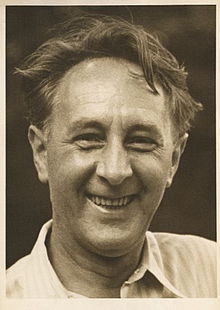

ボフスラフ・マルティヌーの肖像 笑、 U.S.A. ダリアン 1943 画像はイメージです。ボフスラフ・マルティヌー・センター・イン・ポリツカ

彼の人生

マルティヌーは町の教会の塔で生まれ、そこで人生の最初の7年間を世間から離れた場所で過ごしました。学校に行ける年齢になると、彼は毎日193段の階段を上って通りまで降りなければならなかった。そして、地元の仕立屋からバイオリンの手ほどきを受けるようになった。しかし、彼は順調に上達し、1905年には初のバイオリンリサイタルを開いた。

マルティヌーはすぐに作曲を始め、それ以外のことにはあまり興味を示さなかった。彼はプラハ音楽院に行きヴァイオリンを学んだが、劇場に行ったり、本を読んだりすることを好んだ。1909年、彼はオルガン学校に転校したが、何の仕事もせず、学校から追放された。

第一次世界大戦では、作曲をすることでなんとか戦火を免れる。戦後はチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の一員となり、第2ヴァイオリンを担当した。

1923年、彼はパリに移り住み、17年間滞在した。彼は非常に貧しかった。彼はアルベール・ルーセルにレッスンを受け、すぐに作曲家として知られるようになった。1931年に結婚し、妻は彼が作曲に専念できるよう、一生懸命に働いてお金を稼いだ。彼はチェコの民話や文学を音楽のインスピレーションにすることを好んだ。

1940年、彼はナチスから逃れるためにパリを去らなければならなかった。数ヵ月間、駅のホームで寝泊まりし、荒れた生活を送る。1941年3月、妻とともにニューヨークへ渡ることができた。

アメリカでの生活は、彼にとっては厳しいものだった。英語は話せないし、現地の人は彼の音楽を知らない。楽譜は全部置いてきてしまった。しかし、彼は一生懸命に働き、有名な指揮者セルゲイ・クーセヴィツキーから、交響曲を書くように言われた。彼の音楽は、やはりチェコ的な響きをもっていた。第二次世界大戦後、彼は自分の国に帰りたいと強く願っていたが、共産主義政府のせいでそれは不可能だった。しかし、共産主義政府はそれを許さず、彼は倒れ、回復するのに何年もかかった。プリンストン大学で教鞭をとった後、フランスのニースで隠居した。その後、フランスのニースで隠居し、バーゼルで癌のため死去した。

彼の音楽

ボフスラフ・マルティヌーはたくさんの音楽を書きました。彼は座って音楽を書くのが好きだった。一旦作曲を終えると、彼はそれが演奏されるのを聞くことや、それがどうなるかにあまり興味を示さなかった。その結果、彼の音楽はとても良いものもあるが、あまり面白くないものもある。彼の最後の作品の1つは、ギリシャの民謡と教会の聖歌を使った「Řecké Pašije(ギリシャの受難)」と呼ばれるものである。彼はアメリカの音楽の影響を受けず、母国のモード、民謡、バグパイプのドローン、山の呼び声を好みました。彼の音楽は、しばしば新古典主義的なスタイルと表現されることがある。

百科事典を検索する