地球外の空とは:惑星・衛星の大気、色の違い、観測とシミュレーション

地球外の空の色と構造を徹底解説:惑星・衛星の大気成分が生む色彩、観測データとシミュレーションで再現する見え方、最新探査の知見と画像を紹介。

天文学では、地球外空とは、地球以外の惑星(または宇宙空間にある関連天体)の表面から宇宙空間を眺めたものを指します。観察対象には、実際に人や探査機が現地で撮影したものから、地上・宇宙望遠鏡や分光観測に基づいて推定・シミュレーションされたものまで含まれます。

定義と観測の実例

宇宙飛行士が直接観測して撮影した地球外の空は、月の空だけです。月面では大気がほとんど存在しないため、昼間でも空は漆黒に見え、星は昼間でも消えません。これに対して、金星、火星、タイタンの空は、地表に着陸して画像を地球に送り返すように設計された宇宙探査機によって直接観測されています。たとえば、ソビエトのベネラやアメリカのバイキング、マーズ・パスファインダー、キュリオシティやパーセヴェランス、カッシーニ/ホイヘンスなどのミッションが現地データをもたらしました。

大気が空の見え方に与える主な影響

地球外の空は、いくつかの要因で大きく変化します。大気の有無、密度、化学組成は見た目にとても大きな影響を与えます。具体的には次のような点が関係します。

- 散乱の種類と強さ:分子によるレイリー散乱は短波長(青)を強く散乱します。一方、塵やエアロゾルによるミー散乱は粒子径に依存して色を変えます。

- 吸収:特定の波長を吸収する気体(例えばメタンや二酸化炭素)は、背景色や雲の見え方に影響します。例として、メタンは赤色光を吸収し、青緑系の色合いを強めます。

- ヘイズ(薄い靄)やエアロゾル:化学反応でできた微粒子(タイタンのタール状粒子など)は空を黄褐色や橙色にします。

- 雲の存在:成分(硫酸の雲、アンモニア氷、氷水雲など)や厚さによって明るさや色が変わります。雲は光を反射・散乱し、地平線付近の色彩を支配します。

- 気圧・密度:高圧の大気は散乱や屈折を強め、地平線近くの視覚効果(薄明、光の拡散)を強化します。

主な天体の「空」の例

- 月:大気がほぼ無いため昼でも空は黒く、太陽のまわりに青い散乱は見られません。星は昼間でも視認可能です。

- 火星:砂塵の浮遊で日中は黄赤〜淡い茶色(“バタースコッチ”と表現されることも)に見えることが多く、夕方や太陽付近が青く見える現象が報告されています。これは細かい塵の散乱特性に起因します。

- 金星:厚い硫酸雲に覆われ、地表の光は非常に拡散されます。探査機が捉えた写真は全体に黄色〜オレンジがかった明るい色調を示しましたが、密度の高い雲で地表はほとんど見えません。

- タイタン:窒素主体の大気に複雑な有機ヘイズ(トーリン)が大量に含まれ、オレンジ〜褐色の空になります。ホイヘンス探査機の画像では、地平線近くに青みが見られた時期もあり、散乱過程が高度で異なることを示唆します。

- 木星・土星・天王星・海王星:これらの巨大ガス惑星では「地表」はないため厳密な意味での空は定義しにくいですが、上層雲や成層圏での見え方を想定すると、成分(アンモニア氷、硫化物、メタンなど)や高度によって帯状や差し色(赤、茶色、白、青緑など)が現れます。特に天王星や海王星は大気中のメタン吸収により青緑色が強調されます。

空以外に見えるもの:衛星、リング、星雲など

天体の周囲にある自然の衛星やリング、近傍の星系や星雲などは、空の風景に重要な要素を加えます。リングは昼間や夜間に強い反射光を作り、衛星は昼夜を通して目立つ光源になり得ます。これらは観測者の位置(緯度、経度、時間)や太陽・母星との配置によって見え方が大きく変わります。

観測手法とシミュレーション

直接または間接的に観測されていない空については、地表に対する天体の位置や大気組成などの既知の要素に基づいて、その外観をシミュレーションすることができます。主要な手法は次のとおりです。

- 分光観測:望遠鏡や探査機のスペクトルデータから成分やエアロゾルの存在を推定します。吸収線や散乱の特徴から大気組成や粒子サイズ分布が分かります。

- 光度曲線・食(オクルテーション)観測:天体が恒星を隠す際の光の減衰で大気の層構造や圧力分布を測定できます。

- 放射伝達モデル:レイリー散乱、ミー散乱、吸収を含む放射伝達計算で色や明るさを再現します。複数散乱や雲の影響も取り入れます。

- 大気循環モデル(GCM):大規模な気候・風のパターンを計算し、雲分布や浮遊塵の時間変化を予測します。これにより時間帯・季節による空の変化をシミュレートできます。

- 画像処理とカメラの特性:センサーの感度やホワイトバランスを考慮して、人間の眼で見える色に整合させる処理が行われます。これにより、探査機が撮った「カラー画像」が実際の見え方と異なる場合があるため注意が必要です。

人間の見え方と機器の違い

実際に目で見た色と探査機カメラや望遠鏡の撮影画像では差が出ることがよくあります。理由は以下の通りです:

- カメラのフィルターやセンサー感度(波長依存)

- 画像処理(圧縮、ホワイトバランス、カラー補正)

- 大気中での人間の色覚(暗順応や周囲光による影響)

したがって「写真で見る色」は参考になりますが、現地での肉眼による印象とは必ずしも一致しません。研究者はしばしば「人間がそこに立って見たらどう見えるか」を再現するために追加の補正を行います。

まとめと今後の展望

地球外の空は、大気の有無・組成・粒子分布・天体配置といった複数要素の組み合わせで決まります。現地探査機による直接観測は限られますが、遠隔観測と数値シミュレーションの進歩により、未知の天体の「空の風景」を高精度に推定できるようになっています。将来の探査や高性能望遠鏡(たとえば大型宇宙望遠鏡や次世代地上望遠鏡)のデータは、さらに詳細な色彩・気象描写を可能にし、我々の想像する「異星の空」の像を豊かにしていくでしょう。

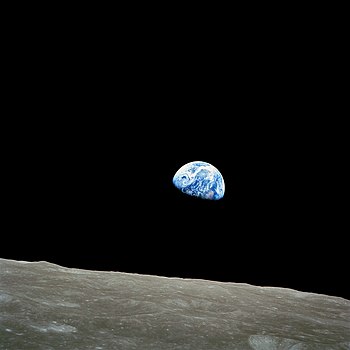

月から見た地球、歴史的な地球外の空「アースライツ」。アポロ8号の宇宙飛行士ウィリアム・アンダースが月周回中に撮影したもの、1968年12月24日

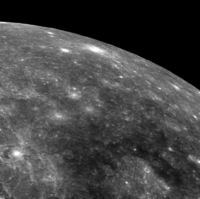

水銀

水星には大気がほとんどないため、軌道上から宇宙を見るのと同じように空を見ることができます。水星にはアルファ・ピクトリスという南極星があります。こぐま座の地球のポラリスよりも暗い。

水星から見た太陽

水星の太陽は、平均して地球から見える直径の2.5倍、明るさは6倍以上にもなります。水星は軌道を回っているため、空に見える太陽の直径は地球の2.2倍から3.2倍になり、太陽の明るさは10倍以上になります。太陽の明るさは10倍以上になる。

水星の自転が遅いため、水星の1日は地球の約176日である。

水星から見た他の惑星

太陽の次に明るいのは金星で、地球の観測者よりもはるかに明るい。

地球と月も水星の空では非常に目立ちます。 と-1.2。他のすべての惑星は地球と同じように見えますが、対極にある惑星はやや明るさが劣ります。

水星-地表から見た空

金星-地表から見た空

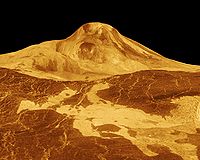

金星

金星の大気は非常に厚く、昼間の空には太陽が見えず、夜になると星が見えなくなります。探査機が撮影したカラー画像を見ると、金星の空はオレンジ色をしていることがわかります。仮に金星の表面から太陽が見えたとすると、日の出から次の日の出までの時間は、地球の約117日となります。金星は自転しているので、太陽は西に昇って東に沈むように見えます。

金星の雲の上の観測者は、地球4日程度で金星を一周し、地球と月が明るく輝く空を見ることができます。また、水星は地球から見たときよりも太陽からの距離が近くて明るく、太陽からの最大伸びが地球から見たときよりもかなり大きいので、発見しやすいでしょう。

月

月の大気は非常に薄いので、水星のように空は常に黒くなっています。しかし、太陽は非常に明るく、日中はよほど日差しを遮らない限り、星を見ることはできません。

月から見た太陽

月から見た太陽は、地球の軌道から見た場合と同じように見え、地球の表面から見た場合よりもやや明るく、非常に薄い大気中で散乱や吸収がないため、真っ白な色をしています。

月の位置や軌道の関係で、太陽は1年の間、ほとんど同じ道を月の空を通っています。そのため、月の極付近には直射日光が当たらないクレーターや谷があり、影のない山や丘が存在することもあります。

月から見た地球

月の空の中で最も顕著な特徴は、地球です。地球には月と同じように満ち欠けがあります。地球の観測者が満月を見るとき、月の観測者は「新しい地球」を見ます。地球の観測者にとっては、満月の50倍以上の明るさを持つ地球が最も明るく輝いています。月の暗部に反射した地球の光は、地球から見えるほど明るく、アースシャインと呼ばれています。

月の自転の結果、月の片側(「近い側」)は恒久的に地球の方を向いており、もう片側(「遠い側」)はほとんど地球からは見えません。これは逆に言えば、地球は月の裏側からしか見えず、月の裏側からは常に見えないことを意味します。

月からの日食

地球と太陽が月の空で出会うことがあり、日食が起こります。地球では月が地球の影を通る時に月食、月では太陽が地球の後ろを通る時に日食となります。地球の見かけの直径は太陽の4倍ですから、太陽は何時間も地球の後ろに隠れてしまいます。地球の大気が赤みを帯びたリングのように見えます。

月が地球への太陽光を遮る日食の影は、一方で、地球を見ている月の観測者にとっては壮観なものではないでしょう。暗い部分がぼやけて見えてしまうのです。この効果は、5 m (16 ft) 離れた物体に太陽光によってキャストされたゴルフボールの影に匹敵するでしょう。月面の望遠鏡を持った観測者は、地球の円盤を横切って移動するあまり暗くない領域(ペナンブラ)の中心にある黒い点として、月面の影を見分けることができるかもしれません。それは、太陽-地球系のL1ラグランジュ点、地球から150万km (0.93万mi)で地球を周回している深宇宙気候観測所には、本質的に同じように見えるだろう。

まとめると、地球で日食が発生すると、月では別の日食が発生します。日食は、地球と月の両方の観測者にとって、太陽と天体が一直線に並ぶときに発生します。

アポロ17号の宇宙飛行士ハリソン・シュミット、地球が見える月面に。

宇宙から見ると、2016年3月9日の日食時の月の影が、地球上を移動する暗黒点のように見える。

月から見た地球(合成画像;2015年10月

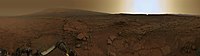

火星

火星は大気が薄いだけなのですが、非常に埃が多く、光が散乱しています。そのため、日中の空はやや明るく、星は見えません。

火星の空の色

火星の表面から正確なカラー画像を撮影するのは難しい。長年、火星の空は今よりもピンク色が強いと思われていた。

火星の日中は、空がバタースコッチ色であることがわかっています。日没や日の出の頃はバラ色の空ですが、太陽が沈む付近では青くなります。これは地球とは逆のことです。黄昏時は、火星の大気中の塵が高いところにあるため、太陽が沈んでから昇るまでの時間が長くなります。

火星では、空の色が赤いのは、空気中の塵の粒子の中に酸化鉄(III)が含まれているためです。これらの粒子は気体の分子よりも大きいため、光の大部分が散乱されます。ダストは青い光を吸収し、より長い波長(赤、オレンジ、黄色)の光を散乱します。

火星から見た太陽

火星から見た太陽は、地球から見た太陽と同じくらいの大きさの約5⁄8の大きさで、光の約40%を照らし、地球上の少し曇った午後の明るさに近い。

火星から見た火星の月

火星には2つの小さな月がある。フォボスとデイモスです。火星の表面から見ると、フォボスは太陽の3分の1から2分の1の大きさであるのに対し、ダイモスは点以下の大きさです。

軌道の関係で、フォボスは西に昇り東に沈む。デイモスは、肉眼では星のように見えますが、「普通の」月のように東に昇って西に沈みます。どちらも完全にディスクを覆うことができないので、イベントは日食ではなく、実際には通過であるが、PhobosとDeimosは両方とも火星から見られるように太陽を日食することができる。

火星からの地球

地球は火星から二重星として見えていますが、月はより暗い仲間として火星と並んで見えています。

火星からの金星

火星から見た金星は、約-3.2等分の見掛け上の大きさを持っているでしょう。

外側の惑星

地球から見た場合と比較すると、外側の惑星(木星、土星、天王星、海王星)は、対極の間はわずかに明るく見えますが、コンジャンクションの間はわずかに暗く見えます。

火星の月の空

フォボス星からは、地球から見た満月の6,400倍、2,500倍の明るさの火星が見えます。ダイモスからは、地球から見た満月の1,000倍、400倍の明るさの火星が見えます。

![火星から見た地球と月、距離2億500万km/1億2700万マイル (シミュレーション比較; MRO; HiRISE]; 2016年11月)](https://alegsaonline.com/image/PIA21260_-_Earth_and_Its_Moon,_as_Seen_From_Mars.jpg)

火星から見た地球と月、距離2億500万km/1億2700万マイル (シミュレーション比較; MRO; HiRISE]; 2016年11月)

キュリオシティ探査 機が撮影した夕暮れの火星の空(2013年2月、太陽のシミュレーションはアーティストが担当

スピリット探査 機がとらえた日没時の火星の空(2005年5月

パスファインダー探査 機が撮影した日没時の火星の空(1999年6月

パスファインダー探査 機が捉えた正午の火星の空(1999年6月

火星の夕日(アニメ化;2015年4月

小惑星帯

小惑星帯は人口がまばらで、ほとんどの小惑星は非常に小さいため、ある小惑星の上にいる観測者が望遠鏡を使わずに別の小惑星を見ることができる可能性は低いでしょう。また、惑星の軌道を横切る小惑星の中には、双眼鏡や望遠鏡を使わずに近くの天体の円盤を確認できるように、惑星や小惑星に十分に接近しているものもあります。

木星

木星の大気圏内からの画像はこれまでに撮影されたことがないが、芸術的な表現では、木星の空は青く、地球よりも暗いが、少なくとも大気圏の上層部では太陽光が平均27倍暗いため、一般的には青く見えるとされている。赤道上の緯度からは、惑星の細い輪がかすかに見えるかもしれません。大気圏の下の方に行くと、太陽は青、茶、赤を中心とした様々な色の雲や靄に覆われてしまいます。色の原因については諸説ありますが、現在のところ明確な答えは出ていません。

木星から見ると、地球から見た太陽の大きさは4分の1以下に見える。

木星から見た木星の月

太陽の他に、木星の空にある最も顕著な天体は4つのガリレオの月である。惑星に最も近いイオは、地球の空の満月よりもわずかに大きく、明るさは劣るが、木星から見た太陽系最大の月である。エウロパの高い明るさは、木星からの距離の長さには勝てないので、イオには勝てないだろう。木星から3番目に見える最大の月ガニメデは、イオやエウロパとほぼ同じ明るさですが、イオの半分の大きさにしか見えません。さらに遠くにあるカリストは、イオの4分の1の大きさにしか見えません。

木星の月の表面の特徴は、地球から月を見たときに、月のマリアのように目立つものはありません。イオの表面にはイオを覆っている硫黄の発色のために暗い斑点と明るい斑点が見え、最大の火山は暗い点で示されるが、大きな対照的な特徴がないために、イオの見え方が悪い。しかし、エウロパは全く特徴のない白い円盤のように見えます。近くから見た場合でも、ほとんどの探査機の画像では、ユーロパンの氷の割れ目をはっきりと見せるためにコントラストを強調しています。ガニメデでは暗い部分と明るい部分がぼんやりと見えますが、カリストでは遠すぎて特徴がはっきりしません。

4つのガリラヤの月はすべて、月に比べてその運動の速さのために際立っています。また、いずれも太陽を完食するほどの大きさを持っています。

木星の小さな内なる月は、アマルテア以外は星のような点としてしか現れない。しかし、それらはすべてどの星よりも明るい。外側の月はヒマリア以外は見えない。ヒマリアは有利な状況下でのみ、肉眼では星のようにぼんやりとした点として現れる。

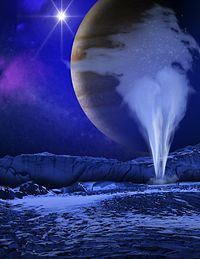

木星の月の空

木星の月はどれも大気の痕跡以上のものを持っていないので、空は黒く、あるいはそれに近い色をしています。月の一つに乗った観測者にとって、空の中で最も目立つのは木星でしょう。

木星の内側の月は木星の周りで同期して自転しているので、木星は常に彼らの空のほぼ同じ場所に現れます。ガリレオ衛星の側面にある観測者は、木星を見ることができません。

木星の月からは、ガリレオ衛星によって引き起こされる太陽食は壮観なものになるでしょう。

エウロパの水蒸気プルーム(アーティストコンセプト

木星から見たイオ、エウロパ、木星の輪(模擬図

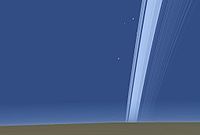

土星

土星大気の上層部の空は青空ですが、雲板の色が優勢であることから、さらに下の方では黄色がかった空になっている可能性があります。土星の環は、土星大気の上層部からほぼ確実に見えます。土星の赤道上の位置からは、ほとんど見えないほど薄いリングです。しかし、土星の他の場所からは、天球の半分を覆うように伸びる壮大な円弧として見ることができます。

土星の月は、ほとんどがかなり小さく、最大のものは惑星から遠く離れているので、その空には特に印象的には見えません。土星最大の月であるタイタンでさえ、地球の月の半分の大きさにしか見えません。実際、タイタンはその距離の長さと薄暗さのために、土星の大きな月の中で最も暗く、ミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオーネ、そしてレアはすべて明るい。内側の月のほとんどは、明るくて星のような点として見えるでしょう(ヤヌスを除いて、ほとんどがどんな星よりも明るく輝いていますが)。外側の月のどれも、非常に薄暗いフィービーを除いては見えないでしょう。

土星の月の空

土星の内側の月はすべて同期して自転しているので、土星は常に同じ場所に現れます。土星から離れた方向を向いている衛星の側にいる観測者は、決して土星を見ることはないでしょう。土星の内側の月の空には、土星は巨大な天体なのです。

土星の月からのリング

土星の輪は、ほとんどの月からは目立ちません。これは、土星のリングは幅はあるものの、あまり厚くないからです。内側の月からは、リングは端にあり、実質的には見えません。アイアペトゥス座から始まる外側の月からは、リングをより斜めに見ることができますが、距離がある分、土星は空に小さく見えます。土星のリングの最も良い眺めは、リングのかなり近くにある内輪の月ミマスからかもしれません。共軌道のエピメテウス座とヤヌス座もよく見えるでしょう。イアペトゥス座はリングの眺めが良く、外側の月のどれよりも優れています。

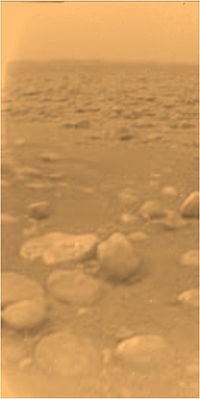

タイタンの空

タイタンは太陽系の中で唯一、大気が厚い月です。タイタンの空は淡いミカン色をしています。しかし、タイタンの表面に立っている宇宙飛行士は、茶褐色や濃いオレンジ色のぼんやりとした色を見ることになる。タイタンは太陽からの距離が遠く、大気が厚いため、地球の約1/3000の太陽光を受けることができず、昼間は地球の黄昏時と同じくらいの明るさしかありません。土星はオレンジ色のスモッグの陰に隠れて永久に見えず、太陽でさえも霞の中のほんの一部分に過ぎず、氷やメタン湖の表面をかろうじて照らしているに過ぎないと思われます。しかし、大気圏の上層部では、空は青くなり、土星は見えるようになるでしょう。大気が厚く、メタンの雨が降っているタイタンは、地球以外で唯一、表面に虹が出る天体です。しかし、可視光では大気が非常に厚いため、虹の大部分は赤外線になります。

エンケラドゥスの空

エンセラドゥスから見た土星の直径は、地球から見える月の60倍以上になります。また、エンケラドゥスは公転周期と同期して回転しているため、土星の方に顔を向けたままなので、エンケラドゥスの空では土星が動くことはなく、衛星の裏側からは見えません。

土星の輪はほとんど見えませんが、土星の円盤上のその影ははっきりと区別できるでしょう。地球から見た私たちの月と同じように、土星自体も規則的な満ち欠けを示すだろう。エンケラドゥス座から見た太陽の直径は、地球から見た月の9分の1しかありません。

エンセラドゥスの軌道上にある観測者は、ミマス(エンセラドゥスの軌道上にある最大の衛星)が土星の前を平均72時間ごとに通過するのを観測することができます。ミマスの大きさは、地球から見た月と同じくらいの大きさになります。パリーンとメトソンは、ほぼ星のように見えるでしょう。エンケラドゥスの反土星側から見えるテティスは、地球から見た月の約2倍の大きさになります。

.jpg)

エンケラダスの空(アーティストコンセプト

ホイヘンス 探査機が見たタイタンの表面

.jpg)

土星から見た地球と月(右下)(カッシーニ座;2013年7月

赤道上の緯度から見た土星の輪(模擬図

天王星

天王星の大気の色から判断すると、天王星の空はおそらく水色だと思われます。天王星のリングは非常に薄くて暗いので、表面からは見えないでしょう。

天王星の表面からは地球の満月のように大きく見えるものはないが、その数の多さは、雲の上でホバリングしている観測者にとっては興味深い光景であろう。木星や土星と違って、内側の月の多くは星のような点ではなく円盤状に見え、ポーシャやジュリエットはミランダくらいの大きさに見えることもあるし、オベロンよりも大きく見えることもある。外側の不規則な月は肉眼では見えない。

最も明るいアリエルは、地球から見た月の100倍以上の明るさを持っています。一方、外側の大きな月オベロンは、その近さにもかかわらず、金星と同じくらいの明るさしかありません。

天王星の空に浮かぶアリエル(シミュレーションビュー

海王星

大気の色から判断すると、海王星の空は天王星に似た紺碧かスカイブルーであろう。天王星と同じように、天王星のリングは非常に薄くて暗いので、表面からは見えないと思われる。

太陽の他に、海王星の空で最も注目すべき天体は、地球の満月よりもわずかに小さく見える大きな月トリトンである。トリトンは地球の満月よりもわずかに小さく見えますが、私たちの月よりも速く動きます。小さな月プロテウスは、満月の約半分の大きさの円盤を示しています。内側の月が一直線に並ぶと、おそらく壮観な光景が見られるでしょう。海王星の大きな外側衛星ネレイドは、海王星から円盤のように見えるほどの大きさではなく、空では目立ちません。他の不規則な外側の月は、肉眼では見えないだろう。

天王星と同様に、光量が少ないため、主要な月が非常に薄暗く見えます。

トリトンの空

海王星最大の月トリトンは大気を持っていますが、非常に薄いので、その空はまだ黒く、おそらく地平線に淡い靄がかかっています。トリトンは自転と同期して回っているため、海王星は常に同じ位置に見える。海王星が太陽の周りを回っているため、トリトンの極地は一気に82年間太陽の方を向いており、一方の極地からもう一方の極地へと太陽の光の中に入っていくため、季節の移り変わりが激しい。

海王星自体の最大の明るさは、地球の満月の明るさと同じくらいになります。ネレイドはその偏心した軌道のため、明るさにかなりのばらつきがあり、その円盤は肉眼で見るには小さすぎます。プロテウスもまた、分解能は難しいが、最も近いところでは、カノープスに匹敵するだろう。

海王星の空に浮かぶトリトン(模擬図

海王星横断天体

海王星通過天体とは、海王星よりも平均距離が大きい太陽の周りを回る太陽系の小惑星のことである。

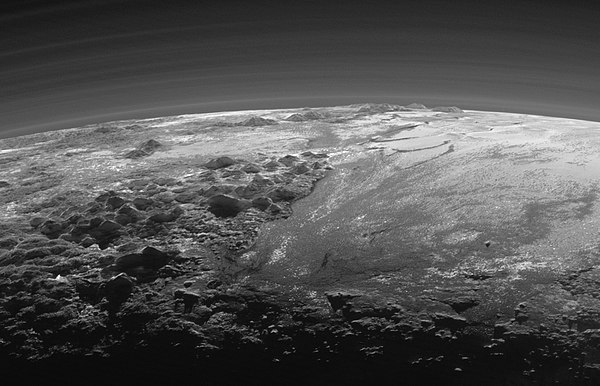

冥王星とチャロン

冥王星は、最大の月であるチャロンを伴って、海王星の軌道の外側に位置して太陽を周回している。冥王星から見た太陽は、人間の目には点のように見えるが、それでも非常に明るく、地球から見た満月の約150~450倍の光を与えている。しかし、冥王星の観測者は、その光が大幅に減少していることに気づくだろう。

冥王星の大気は、窒素、メタン、一酸化炭素などのガスで構成されていますが、これらはすべて表面の氷に由来しています。冥王星が太陽に近づくと、固体表面の温度が上昇し、これらの氷がガスに昇華します。また、この大気は、日没時や冥王星の日の他の時間帯にも青い靄を発生させます。

冥王星とカロンはお互いに潮汐的にロックされています。これは、チャロンが常に同じ顔を冥王星に向けていることを意味し、冥王星もまた、常に同じ顔をチャロンに向けていることを意味している。冥王星から見たチャロンの向こう側にいる観測者は、矮小惑星を見ることができず、チャロンから見た冥王星の向こう側にいる観測者は、月を見ることができない。冥王星の表面から見たチャロンは、夜空の非常に大きな天体であろう。

· .jpg)

冥王星からの眺め。太陽(右上)、チャロン(左)(アーティストコンセプト)。

·

チャロンと太陽の冥王星からの眺め(アーティストコンセプト)。

·

月光の冥王星

(アーティストコンセプト)。

冥王星-ノルゲイ・モンテス(左前景)、ヒラリー・モンテス(左スカイライン)、スプートニク・プラニシア(右) 日没近くの眺めには、大気の靄の層がいくつか含まれています。

彗星

彗星の空は、太陽に近づくにつれて大きく変化します。近距離では、彗星の氷が表面から昇華し始め、ガスや塵の尾や昏睡状態になります。太陽に近い彗星を見ていると、星がわずかに乳白色の靄に覆われて見え、太陽や他の明るい天体の周りにハロー効果が出るかもしれません。

太陽系外惑星

太陽系外惑星の観測者の場合は、距離によって星座が異なります。他の星から宇宙を観測すると、自分の空では明るく見える星が、他の空では暗く見えたり、逆に暗く見えたりすることがあります。

αケンタウリAかBの周りにある惑星は、もう一方の星を非常に明るい二次星として見ることになります。

65光年離れたアルデバランを周回している惑星からは、太陽はオフィウキスとさそり座の間にある取るに足らない星に見えるだろう。明るくて遠い星でできた星座は、(オリオン座やさそり座のように)多少似ているように見えますが、夜空の多くは地球から来た人には見慣れないものに見えるでしょう。この位置から見ると、アルニラムとミンタカが重なっているように見えるので、オリオン座でも少し違って見えます。また、ベラトリックスはベルトの近くにいて、オリオン座の「胸」をやや小さくしている。

星

もし、太陽を我々に最も近い星系であるケンタウリ座アルファ星系から観測すると、カシオペア座の星のように見えるだろう。アルファ・ケンタウリ星系の近くにあるため、星座の大部分は似ているように見えるでしょう。

遠くから見ると、太陽はサーペンス・カプト座の普通の星である。この距離では、ケンタウルス座α星、シリウス座、プロキオン座など、私たちに最も近い星の多くは、私たちの空の星とは異なる位置にあるでしょう。

関連ページ

質問と回答

Q:地球外生命体の星空とは何ですか?

A:地球以外の惑星(または関連する宇宙物体)の表面から見た宇宙空間のことです。

Q:宇宙飛行士が直接観測・撮影した地球外の星空は?

A:宇宙飛行士が直接観測・撮影した地球外の星空は、月の星空のみです。

Q:地球外の空はどのように変化しているのか?

A:大気の密度や化学組成によって、色や不透明度(ヘイズを含む)、雲の有無などが異なるため、地球外の空はさまざまに変化すると考えられます。また、人工衛星、環、星系、星雲、その他の惑星系天体が見えることもあります。

Q: 直接または間接的に観測されていない空の外観をシミュレートすることはできますか?

A:はい、天体の位置や大気の組成など、既知の要素に基づいて見た目をシミュレーションすることができます。

Q:地球外の星空に見える天体の例にはどのようなものがありますか?

A:人工衛星、環、星系、星雲、その他の惑星系天体があります。

Q:地球以外の惑星で、地表から撮影された写真を見ることができる惑星はありますか?

A:金星、火星、タイタンの地表に着陸する探査機によって撮影された写真があります。

百科事典を検索する