楽譜とは:定義と五線譜・世界の表記法・歴史まとめ

楽譜の定義から五線譜の仕組み、世界各地の表記法と歴史までを図解と共に分かりやすく解説する入門ガイド。

楽譜とは、誰でも演奏できるように音楽を書き留める方法である。楽譜の書き方には、過去に多くの方式が使われてきた。現在、欧米の音楽家は五線譜に音符を書くことが多い。5本の平行線とその間に4つのスペースがあり、音の高さは線やスペースの位置で表され、音の長さは音符の形で示される。しかし、それ以外にもさまざまな方法があり、そのうちのいくつかは現在もさまざまな文化圏で使われています。五線譜にはさらに、ト音記号・ヘ音記号などの記号(クレフ)によって基準の音を決める仕組みや、調号(キーシグネチャ)、拍子記号、連桁や臨時記号(♯・♭・♮)など、演奏の詳細を伝えるための多くの要素が組み込まれています。

音楽を書き留めることで、作曲家が音楽を作り上げ(コンポジション)、その音楽がどのように聞こえるかを他の人に知らせることが可能になるのです。そして、その音楽は「楽譜が読める」人なら誰でも演奏したり歌ったりすることができる。もし音楽が書き留められないなら、人々は他人の音楽を聴いて、それを真似ることでしか学ぶことができない。民族音楽は、そうやって学ぶのが伝統的なやり方だった。書き残された楽譜は教育や保存、流通(譜面の印刷・出版)、法的な著作権の扱い、分析や編曲・復元といった面でも重要な役割を果たします。

五線譜の基本

- 音高(Pitch):五線上の位置で示され、クレフによって線のどの音が基準かが決まります(例:ト音記号=G、ヘ音記号=F)。

- 音価(Duration):全音符、2分音符、4分音符などの形で音の長さを表します。付点や連桁、タイでさらに細かい長さを示します。

- 拍子と小節:拍子記号で拍の数と種類を示し、小節線で区切ります。

- 強弱・表現:p(ピアノ)やf(フォルテ)等のダイナミクス、アクセント、スタッカート、スラーなどで演奏表現を指定します。

- 調性と臨時記号:調号で曲の基調の音階を示し、臨時記号で特定の音を一時的に変えます。

世界の表記法(代表例)

- 数字譜(簡譜):音の高さを数字で示す方式。中国の簡譜(jianpu)や、日本でも分かりやすい簡易譜として利用されます。旋律の形が視覚的に把握しやすい利点があります。

- タブ譜(タブラチュア):ギターやリュートなど弦楽器で、どの弦のどのフレットを押さえるかを直接示す表記。演奏法が直感的にわかる反面、音高や和声の関係が把握しにくいことがあります。

- ネウマ(中世の記譜):グレゴリオ聖歌などで用いられた初期の記号で、音の上がり下がりやフレージングの指示を示しました。後の五線譜へと発展します。

- 工尺譜・宮調譜など東アジアの記譜:中国の工尺譜、日本の箏の箏譜や三味線譜、尺八譜など、それぞれの伝統楽器に適した記譜法があります。

- インドのサーガム(Sargam):サンスクリット系の音名(Sa Re Ga Ma)を用いて旋律を示す方式で、学習や口伝の補助に使われます。

- 点字楽譜(Braille Music):視覚障がい者向けに点字で音楽情報を表したもの。点字独自の符号体系があります。

- グラフィック譜・現代記譜:20世紀以降、演奏法や音響の新しさを伝えるために図形や色、自由な記号を用いることも増えました(例:グラフィック・スコア、電子音楽用のスコア)。

楽譜の歴史まとめ

- 古代〜中世:口承が中心でしたが、やがてネウマ(旋法の起伏を示す簡単な記号)が生まれ、歌唱伝承の補助として使われました。

- 11世紀:グイド・ダレッツォ:音高を示す線(初期の五線)の導入やソルミゼーション(ut,re...)の体系化により、記譜法は急速に発展しました。

- ルネサンス〜バロック:複音楽(ポリフォニー)を正確に記録するために記譜法が洗練され、同時にリュートや鍵盤楽器のタブラチュアも発達しました。バロック期には通奏低音の図記法(数字譜の原型)も使われました。

- 印刷技術の普及(16〜18世紀):楽譜の大量流通が可能になり、作曲家の作品が広く伝わるようになりました。

- 19世紀〜現代:楽器の発展や音楽様式の多様化に合わせて記譜記号は標準化され、さらに20世紀以降は自由記譜や電子音楽特有の表記など、新たな方法も生まれています。

楽譜の役割と読むときのポイント

- 楽譜は単なる「指示書」ではなく、解釈の余地を残す表現の設計図です。演奏者は記号の意味を学びつつ、歴史的背景や作曲家の意図を考慮して解釈します。

- 同じ曲でも版(エディション)によって表記が違うことがあるため、校訂版の注記や演奏習慣を確認することが重要です。

- 転調や移調、オクターブの扱い(オクターブ記号や移調楽器)など、譜面を読む際の実務的な処理も心得ておく必要があります。

- 初学者はまず拍子・拍の取り方、主要な音価、ト音記号とヘ音記号の読み方など基礎を固めると、さまざまな楽譜に対応しやすくなります。

まとめると、楽譜は音楽を保存・伝達・教育・演奏のための道具であり、文化や時代、楽器によって多様な表記法が存在します。五線譜はその中でも国際的に広く使われている標準的な体系ですが、他の記譜法もそれぞれの長所があり、今日も並存しています。

初期の楽譜作成方法

楔状

最古の楽譜は、楔形文字と呼ばれる書き方でタブレットに書かれていた。紀元前2000年頃のニップルの音楽が発見され、どのように演奏すべきかのおおよその見当がついているようです。紀元前1250年の石版には、竪琴の弦の名前が記された楽譜があります。これらは、音楽を書き記した最古の記録である。

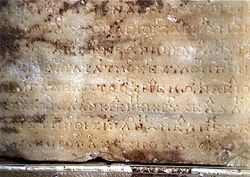

古代ギリシア

古代ギリシャの楽譜は、それ以前の楔形文字よりも詳細に音符が記されていた。音高(音の高さ、低さ)や音の長さを示している。それは時々ハーモニーの考えを与える。少なくとも紀元前6世紀から紀元後4世紀頃まで使用された。

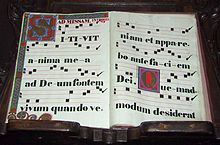

初期ヨーロッパ楽譜

ヨーロッパで音楽が書き記されるようになったとき、それはローマ・カトリック教会のための音楽だった。その音楽を書き留めた修道士たちは、ノームと呼ばれる点描画のシステムを使っていた。これは音の高さや低さを示すもので、音の長さを示すものではありません。そのため、すでに音楽を知っている人が、音の高低を確認するために使用したのかもしれません。

そして次第に、音の高さを正確に示す仕組みが必要であることが分かってきた。最初の五線譜は、一本の横線だけであった。それが徐々に4行に増えていった。11世紀にイタリアのベネディクト派修道士だったグイド・ダレッツォがこのシステムを開発し、やがて私たちが知るような楽譜の書き方へとつながっていったのです。16世紀には、誰もが5線の五線譜を使っていた。17世紀末には、小節(メジャー)のシステムがどこでも使われるようになりました。当初、小節線はどの音を一緒に弾いたり歌ったりすべきかを示すためのものでした。その後、徐々に現在のような、各小節が同じ長さで、各小節に特定の拍数(カウント)を持つシステムが開発されました。17世紀末には、ヨーロッパのクラシック音楽では、ほとんどの音楽家がこの方式を採用していた。

デルフィの原石で、アポロンへの賛美歌のうち2番が書かれている写真。楽譜は、ギリシャ文字で書かれた途切れることのない主要な線の上に、時折記号が並んでいる。

ヨーロッパ初期の楽譜

その他一部のシステム

ギターなどの楽器は、コード表や、楽譜の下や曲の歌詞の下に書かれたコード名(C7、Emなど)だけで演奏することが多い。

ルネサンス時代から音楽家はソルフェージュと呼ばれる体系を使用してきた。これは、音階の音名(ド、レ、ミなど)を示したものである。

ルネサンスやバロック時代のリュート音楽は、かつてタブラチュアと呼ばれる方式で書かれていた。20世紀の作曲家の中にも、タブラチュアを使っている人がいます。

ジョン・ケージのような現代の作曲家の中には、図形楽譜と呼ばれるドローイングを作成して音楽を書く人もいる。

また、目の見えない音楽家のために、点字で音楽を書くこともできます。

現在、音楽を作るのにコンピュータがよく使われている。そのため、さまざまなソフトウェアのシステムで使用される楽譜の形式が生まれました。MIDIファイル形式は、音符のピッチ、長さ、速度、音量などの情報を保存し、MIDI楽器を制御するために使用することができます。

現在、一部の非西洋音楽には他のシステムが使用されている。

関連ページ

| · v · t · e 音楽 | |||||

| 音楽史と |

| ||||

| |||||

| |||||

| 教育・研究 | |||||

| プロダクション |

| ||||

| 文化・ |

| ||||

| 主権国家別 |

| ||||

| リスト |

| ||||

| 関連記事 |

| ||||

| |||||

質問と回答

Q:楽譜とは何ですか?

A:楽譜とは、誰でも演奏できるように音楽を書き記す方法です。

Q:西洋のほとんどの音楽家が使っている五線譜には何線があるのでしょうか?

A:欧米の多くの音楽家は、5本の平行線と4つの空白からなる五線譜に音符を書きます。

Q:楽譜を書くのは何のためですか?

A:楽譜を書くことで、音楽を作る(作曲する)人が、その音楽がどのように聞こえるかを他の人に知らせ、「楽譜が読める」人なら誰でもその音楽を演奏したり歌ったりすることができるようにするためです。

Q:民俗音楽は伝統的にどのように学ばれたのですか?

A: 民俗音楽は、伝統的に聴いて、それを真似ることで習得されてきました。

Q: 今日、西洋の音楽家が使っている五線譜のほかに、楽譜を書くためのシステムはあるのでしょうか?

A: はい、他にもたくさんあります。そのうちのいくつかは、現在でも異なる文化圏で使われています。

Q: 楽譜を読むことは、楽譜を演奏したり歌ったりするのに必要ですか?

A: 楽譜を読むことは、書き下ろしの音楽を演奏したり、歌ったりするために必要です。

百科事典を検索する