ドロマエオサウルス科(ラプター)とは—ヴェロキラプトル等の羽毛肉食恐竜を解説

ヴェロキラプトル等の羽毛肉食恐竜ドロマエオサウルス科を起源・分布・生態・進化と映画的魅力までわかりやすく解説。

ドローマエオサウルスは、鳥に似た獣脚類の恐竜で、有名なヴェロキラプトルやデイノニクスを含む一族である。白亜紀に活躍した小型から中型の羽毛のある肉食動物である。

概要と分子系統学的位置

ドロマエオサウルス科(通称ラプター)は、マニラプトル類に属する獣脚類で、現生の鳥に近縁なグループです。特徴的なのは第2趾にある大きな湾曲した「かぎ爪(シックルクロウ)」、細長い尾を支える剛直化した椎骨群、長い前肢と発達した手指です。多くの種で羽毛の痕跡が化石で確認されており、羽毛による体温調節、ディスプレイ(求愛や威嚇)、あるいは短距離の滑空や補助的な飛行への適応が議論されています。

外見と運動能力

外見は種によって差がありますが、一般に二足歩行で、長い脚と軽量な骨格により機敏に動けたと考えられます。映画「ジュラシック・パーク」で有名になった「ラプター」のイメージは当時の復元が基ですが、近年の研究では羽毛を持ち、実際の体長やプロポーションは映画とはかなり異なっていたことが示されています。走行速度や狩りの方法については諸説ありますが、群れで協力して狩りをした、単独で素早く小型獲物を襲った、あるいは攀登・樹上生活の痕跡を持つ種もいたなど、多様な生活様式が考えられます。

代表種と多様性

- ヴェロキラプトル:映画で広く知られるが、実際は羽毛を持ち、映画の個体より小柄。ヴェロキラプトル(原文のリンク)として化石記録が有名。

- デイノニクス:北米で知られる代表的な捕食者の一つ。高い敏捷性と大きな鉤爪が特徴。デイノニクス(原文のリンク)としてしばしば紹介される。

- その他:ミクロラプトルなど、滑空や部分的な飛行に適応した種や、より大型の派生種まで、多彩な形態が知られている。

地質時代と分布(原文の記述と補足)

原文:ドローマエオサウルスは世界各地に分布していた。最初に出現したのは、1億6700万年前の中期ジュラ紀である。大型のものは白亜紀下部の約1億2,400万年前以前には見られず、北半球にしか生息していない。白亜紀末の65.5万年前のK/T絶滅イベントまで生存していた。

補足と訂正:ドロマエオサウルス科は世界的に広く分布しており、北半球(ラウラシア)だけでなく、南半球(ゴンドワナ)の堆積層からも化石が発見されています。最初の明確なドロマエオサウルス類は中~後期ジュラ紀(およそ1億6700万年前前後)に出現したとされ、白亜紀を通じて多様に進化しました。大型種は白亜紀前期に現れた種類もあります。絶滅時期は白亜紀末の大量絶滅(現代ではK–Pg境界、旧称K/T境界)で、およそ約6600万年前(約6600万年 = 66百万年前)と考えられています。

化石記録と初期の証拠

ミドルジュラ紀のドロマエオサウルスの存在は、孤立した歯の化石によって示されているが、この時期にドロマエオサウルスの体の化石は発見されていない。ジュラ紀の微小な歯や部分骨格から系統的に基盤的なドロマエオサウルス類が存在していたことが示唆され、白亜紀に入ってからは羽毛や完全な骨格を伴う保存の良い化石が多数見つかるようになりました。中国やモンゴル、北米、南米、ヨーロッパといった地域で重要な標本が発見されており、形態や生態の多様性が明らかになっています。

羽毛と行動上の意味

多くの標本で羽毛や羽毛の痕跡が保存されており、羽毛は体温調節やディスプレイ、幼体保護、また一部の種では飛行や滑空の補助に用いられた可能性があります。胴体や尾、前肢に広がる羽毛配列は種ごとに異なり、研究によって羽毛の色素や模様が復元される例も増えています。

まとめ

ドロマエオサウルス科(ラプター)は、羽毛を持ち鳥類に近縁な獣脚類の一群で、機敏な捕食生活や複雑な社会行動、飛行への様々な段階的適応を示した多様な恐竜群です。映画などによるイメージと最新の科学的知見は異なる点がありますが、化石研究の進展によりその真の姿と生態が徐々に明らかになっています。

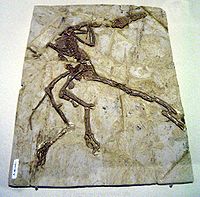

オタワ博物館のドロマエオサウルス

ヴェロキラプトル・モンゴリエンシス の骨格をマウントしたもの。

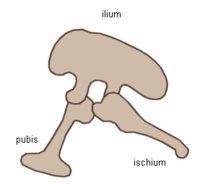

サンゴの腰骨の全体像

典型的なドロマエオサウルスの足の骨の模型

説明

ドローマエオサウルスの骨格を見ると、彼らは活動的で、速く走ることができ、鳥に近い存在だったことがわかります。

ドローマエオサウルスは、比較的大きな頭蓋骨、鋸歯、狭い鼻、そしてある程度の両眼視が可能な前方に向いた目を持っています。

ドローマエオサウルスは、他の獣脚類と同様に首がS字型に曲がっており、体幹は比較的短くて深かった。他のマニラプトル類と同様に長い腕を持ち、比較的大きな手には3本の長い指に大きな爪がある。

ドローマエオサウルスの股関節の構造は、尾の付け根の下に大きな「恥骨」(股関節の一部)が突き出ている。この腰骨には、筋肉や腱がついている場所がありました。

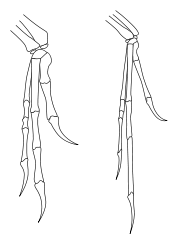

ドローマエオサウルスの足には、第2趾に大きな反り返った鉤爪がある。尾は細長く、主にバランスをとるために使われた。

一部のドロマエオサウルスは、おそらくすべてのドロマエオサウルスが羽毛で覆われており、その中には大きな羽根のついた翼や尾羽も含まれていました。

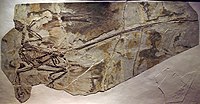

フット

他の獣脚類と同様、ドロマエオサウルスも後ろ足で歩く二足歩行だった。他の獣脚類は3本の足指を地面につけて歩いていたが、足跡の化石を見ると、ほとんどのドロマエオサウルスは第2足指を地面につけず、第3足指と第4足指だけで体重を支えていた。大きくなった第2趾には、異様に大きく湾曲した鎌状の爪が付いていた。この爪は、獲物を捕らえたり、小型の種では木に登ったりするのに使われていたと考えられている。

ドローマエオサウルスの1種であるBalaur bondocは、第1趾が第2趾と平行して大きく変化していた。また、両足の第1趾と第2趾は引っ込んだ状態で、鎌状の大きな爪を持っていた。

テール

ドローマエオサウルスは長い尾を持っていた。尾の脊椎骨のほとんどには、骨でできた棒状の延長部があり、いくつかの種では骨でできた腱もあるという。オストロムはデイノニクスの研究の中で、これらの特徴が尾を硬くし、尾の付け根の部分だけが曲がるようにして、尾全体が1本の硬いレバーのように動くようにしたと提案した。しかし、保存状態の良いヴェロキラプトル・モンゴレンシスの標本(IGM 100/986)では、尾の骨格が水平方向にS字状に湾曲している。このことは、尾がある程度柔軟に左右に曲がっていたことを示唆しています。この尾は、走行時のスタビライザーやカウンターウェイトとして使われていたのではないかと考えられています。ミクロラプトルでは、尻尾の先に細長い菱形の羽毛が付いています。これは滑空時のスタビライザーやラダーとして使われていた可能性があります。

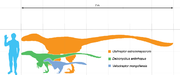

サイズ

ドローマエオサウルスは小型から中型の恐竜で、体長はマハカラの約0.7mからユタフラプトルやアキロバートルの6m以上まで。中にはもっと大きなものもあり、BYUが所蔵する未記載のユタフラプトルの体長は11m(36フィート)に達していたかもしれない。大型化はドロマエオサウルスの間で少なくとも2回進化したと考えられる。イギリスのワイト島で発見された歯は、巨大ドロマエオサウルスの第3の系統と考えられている。この歯はユタラプトルサイズの動物のものであるが、形状はヴェロキラプトル類の歯に似ている。

マハカラは、これまでに報告されたドロマエオサウルスの中で最も原始的であり、かつ最も小さい。この証拠と、マイクロラプトル、トロドン類のアンキオルニスから、ドロマエオサウルス、トロドン類、鳥類の共通の祖先である「祖先パラビアン」は、体長65cm程度、質量600~700gと非常に小さかったのではないかと考えられる。

フェザー

ドローマエオサウルスは羽毛で覆われていたことが化石からわかっている。手や腕(レミゲ)、尾(レクトリス)などに長い羽毛が残っているものや、体を覆う羽毛のような短い羽毛が残っているものがあります。

他の化石では、実際の羽毛の痕跡は残っていませんが、長い翼の羽毛が付いていたと思われる前腕の骨の関連する隆起が残っています。全体的に見て、この羽毛のパターンはアーキオプテリクスによく似ている。

羽根が生えていることが確認された最初のドロマエオサウルスは、1999年にXuらによって中国から報告されたSinornithosaurusである。

他のドロマエオサウルスの化石には、体を覆う羽毛が多く発見されており、中には完全に発達した羽毛のあるものもある。ミクロラプトルでは、後ろ足に2対目の羽があった証拠も見つかっています。直接的な羽毛の痕跡は粒度の細かい堆積物でしか確認できませんが、粗い岩石の中から発見された化石には、鳥類が持つ翼の羽毛の取り付け部分である羽毛のコブが存在することで、羽毛の証拠となるものがあります。ドローマエオサウルスのラホナビスとヴェロキラプトルには、羽毛の痕跡がないにもかかわらず、羽毛を持っていたことを示す羽毛のコブが見つかっています。

また、ヴェロキラプトルのような比較的大型のドロマエオサウルスにも羽毛があったことが知られている。

数種のドロマエオサウルスのサイズ比較

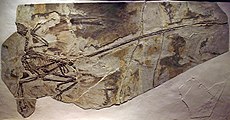

シノルニトサウルス・ミレニイ の化石、ドロマエオサウルスに初めて羽毛が生えた証拠となる。

古生物学

クロー機能

第2趾の肥大した「鎌状の爪」の機能については、いくつかの議論がある。ジョン・オストロムが1969年にデイノニクスについて記述した際、彼はこの爪を、一部の剣歯猫の犬歯のように、強力なキックで獲物を切り裂くための刃物のような武器と解釈した。Adams(1987)は、この爪が大型のセラトプシアン恐竜の腹を切るのに使われたと示唆した。鎌状の爪を殺傷武器とする解釈は、すべてのドロマエオサウルスに当てはまる。

マニングの解釈では、第2趾の爪は大きな獲物を制圧する際の登攀補助具として、また刺すための武器として使われる。

Ostrom氏は、Deinonychusをダチョウやヒクイドリと比較している。Ostrom氏は、ダチョウとヒクイドリを比較し、ヒクイドリは第2趾にある大きな爪で大怪我をさせることができると指摘した。ヒクイドリの爪の長さは125mmにもなる。セリマも第2趾の爪を大きくして、小さな獲物を引き裂いて飲み込むのに使っている。

また、マニングチームは、ドロマエオサリッドの「鎌状の爪」の足の曲率を、現代の鳥類や哺乳類の曲率と比較しました。これまでの研究では、爪の曲率の大きさが、その動物がどのようなライフスタイルをとっているかに対応していることがわかっていた。ある特定の形の爪が強く曲がっている動物は登山家である傾向があり、まっすぐな爪は地上で生活するライフスタイルであることを示している。ドロマエオサウルスのデイノニクスの鎌状の爪の曲率は160度で、登山をする動物の範囲に収まっている。また、前肢の爪の曲率も登攀動物の範囲内であることがわかった。

古生物学者のピーター・マコヴィッキー氏は、ミクロラプトルなどの小型で原始的なドロマエオサウルス類は木に登っていた可能性が高いが、後に巨大化したアキロバートルなどのドロマエオサウルス類が、木に登るには大きすぎたにもかかわらず、高度に湾曲した爪を保持していた理由は、木に登ることでは説明できないと述べている。

グループ行動

デイノニクスの化石は、草食恐竜であるテノントサウルスの遺骸の近くで、小さな集団として発見された。これは、このドロマエオサウルスが、現代の哺乳類のように群れをなして狩りをしていた証拠だと解釈されていた。しかし、すべての古生物学者がこの証拠を決定的なものと考えたわけではなく、2007年にローチとブリンクマンが行った研究では、デイノニクスは実際には無秩序な暴徒化行動を示していたのではないかと指摘している。

中国の山東省で、ドロマエオサウルスの広範なトラックウェイが初めて発見されました。

アキロンバートルサイズの大型種が作った軌道では、鎌の爪を地面から離していた。ほぼ同じ大きさの6個体が海岸線を一緒に移動した。個体の間隔は約1メートルで、同じ進行方向を保ち、かなりゆっくりとしたペースで歩いていたという。この足跡は、ドロマエオサウルスのいくつかの種が集団で生活していた証拠である。狩猟行動を示すものではないことは明らかだが、ドロマエオサウルスのグループが一緒に狩りをしていた可能性は否定できない。

フライング&グライダー

少なくとも2つのドロマエオサウルス属では、飛行や滑空の能力が示唆されている。1つ目のRahonavisは、当初は鳥類に分類されていたが、後の研究でドロマエオサウルスであることが判明した。ラホナビスは鳥類に分類されていたが、後の研究でドロマエオサウルスと判明した。ラホナビスの前肢は、始祖鳥よりも強力な構造をしており、羽ばたき飛行に必要な強力な靭帯を備えていた証拠がある。ルイス・キアペは、これらの適応を考えると、Rahonavisはおそらく飛ぶことができたが、現代の鳥類よりも空中では不器用だっただろうと結論づけた。

別種のドロマエオサウルスであるミクロラプトルは、前肢と後肢の両方に発達した翼を使って滑空することができたと考えられている。サンカル・チャタジー氏の2005年の研究によると、ミクロラプトルの翼は分割された「複葉機」のように機能しており、尾と後肢の翼で位置と速度を制御しながら、足場から発進して「U」字型のカーブを描きながら下に向かって急降下し、再び持ち上げて別の木に着地するという滑空のスタイルを採用していた可能性があるという。また、チャタジー氏は、ミクロラプトルが滑空に加えて水平方向の動力飛行を維持するための基本的な条件を備えていることを発見した。

ドローマエオサウルスの 足と "鎌の爪"

ミクロラプトル の化石 羽根付きの翼の印象

分類

鳥との関係

ドローマエオサウルスは、初期の鳥類(AvialaeまたはAves)と多くの特徴を共有しています。鳥類との関係については、現在検討中である。

マーク・ノレルらは、コエルロサウルスの化石の調査を分析し、ドロマエオサウルスが鳥類に最も近い関係にあり、トロドン類はより遠いアウトグループであることを示唆した。2002年、Hwangらは、鳥類(アビアランス)はドロマエオサウルス類とトロドン類の従兄弟と考えるのがよいと提案した。

現在、古生物学者の間では、ドロマエオサウルス類はトロドン類に最も近縁であり、トロドン類と合わせてデイノニコサウルス類と呼ばれているというのがホワン氏の見解である。デイノニコサウルス類はアビヤン類の姉妹分類であり、アビヤン鳥類の最も近い親戚である。

古生物学者のコンセンサスは、ドロマエオサウルスが飛べたのか、滑空できた祖先から進化したのかについては、まだ十分な証拠がないと結論づけている。

その他のアイデア

ドローマエオサウルスは、実は空を飛んでいた祖先の子孫ではないかという説が、少なくとも2つの研究者によって提唱されています。

2002年、Hwangらは、Microraptorが最も原始的なドロマエオサウルスであることを明らかにした。2003年のXuらは、ミクロラプトルの基底部の位置と羽毛や翼の特徴を、ドロマエオサウルスの祖先が滑空できた証拠として挙げた。その場合、大型のドロマエオサウルスは、進化の過程で滑空能力を失った二次的な陸生動物ということになる。

ラリー・マーティンのように、ドロマエオサウルスやマニラプトル類は恐竜ではないと考える研究者もいる。マーティン氏は何十年もの間、鳥類とマニラプトル類は無関係であると主張してきたが、2004年に立場を変え、現在では両者が最も近い親戚であることに同意している。マーティン氏は、マニラプトラ類は二次的に飛べない鳥類であり、鳥類は恐竜ではない古生物から進化したものであると考えている。

これらの代替シナリオに挑戦したのは、2007年にターナーらが新しいドロマエオサウルス「マハカラ」を発表したときである。このドロマエオサウルスは、ドロマエオサウルス科の中で最も基底に位置し、マイクロラプトルよりも原始的な存在であることがわかった。

マハカラは腕が短く、滑空する能力がなかった。また、ターナーらは飛行はアビアラ類でのみ進化したと推論しており、この2点からドロマエオサウルス類の祖先は滑空も飛行もできないことが示唆された。このようなクラディスティックな分析から、マハカラはドロマエオサウルスの祖先的な状態は非飛行であると示唆している。

系統図と分類法

ドロマエオサウルス科は1922年に命名されたが、新属名はドロマエオサウルス1種のみである。ドロマエオサウルス科は、トロドント科とともにデイノニコサウルス亜目を構成する。

ドロマエオサウルス科は、1998年にPaul Serenoによって、ドロマエオサウルスを含み、トロオドン、オルニソミマス、パッサーを含まない最も包括的な自然群として、初めてクラードとして定義された。また、様々な「亜科」もクレードとして再定義された。

ドロマエオサウルス科の亜科はまだ定まっていない。例えば、構造的に最も原始的なドロマエオサウルスであるマハカラは、どの名前の亜科にも属さない。ドロマエオサウルスの最も底辺に位置する亜科は、しばしばUnenlagiinaeであるとされている。

現在知られているドロマエオサウルスの皮膚標本はすべてこのグループのもので、いずれも広範囲に羽毛が生えており、翼が発達していることがわかります。いくつかの種は活発に飛ぶことができたかもしれません。

以下のドロマエオサウルス属の分類は、Sereno(2005)、Senter(2004)、Makovickyら(2005)、Norellら(2006)、Turnerら(2007)の研究に基づいている。

- ファミリー・ドロマエオサウルス科

- ドロマエオサウルス亜科

- アキバートル

- ドローマエオサウルス

- ユタフラプトル

- ミクロラプトリナエ亜科

- クリプトボランズ(Cryptovolans

- グラシリラプトル

- Hesperonychus

- マイクロラプター

- Saurornitholestinae亜科

- アトロキラプトル(Atrociraptor

- バンビラプトル

- サウルニソレステス

- Unenlagiinae亜科

- オーストラプトル

- ブイトラプトール

- ノイケンラプター

- ラホナビス

- ウネンラギア

- Velociraptorinae亜科 Velociraptorinaeは、ドロマエオサウルス科の亜科である。ジュラ紀後期から白亜紀末まで存在していた。ヴェロキラプトル、デイノニクス、ツァーガン、サウロルニソレステス、バラウールなどが含まれる。また、イギリスのワイト島からは、ユタラプトルほどの大きさの巨大なヴェロキラプトルの歯が報告されている。

一般的にヴェロキラプトル類はドロマエオサウルス類に比べて、顎が長くて狭く、体形も細長い傾向があります。 - アダサウルス

- Balaur

- Deinonychus

- リンエナプトル

- ヌテテ

- Tsaagan

- ヴェロキラプトル

デイノニクス (左)とアーケオプテリクス(右)の前肢の比較。鳥類とドロマエオサウルスの骨格の類似点のひとつ。

シノルニトサウルスと 思われる広範な羽毛を持つNGMC 91の化石模型

香港科学館に展示されているドロマエオサウルスの化石。

ドローマエオサウルス(Dromaeosaurus )。

マイクロラプトル 、マイクロラプトルンです。

saurornitholestes(サウロルニソレステス)です。

ブイトラプトル 、アンエンラギーン。

ポピュラーカルチャーにおける

ジョン・ブロスナンが1984年に発表した小説「カルノサウルス」とその映画化作品にデイノニクスが登場しているが、この本自体はほとんど報道されていない。

ヴェロキラプトルはドロマエオサウルスの一種で、1993年に公開されたスピルバーグ監督の映画『ジュラシック・パーク』に登場して注目を集めた。しかし、映画に登場したヴェロキラプトルの大きさは、同属の最大の仲間よりもはるかに大きい。ロバート・バッカーは、スピルバーグがヴェロキラプトルの大きさに失望してサイズを大きくしたことを思い出し、その後すぐに、描かれているサイズよりも大きいユタラプトルと名付けたと付け加えた。

マイケル・クライトンが小説の中でヴェロキラプトルという名前を使っていたが、これは最初の2本の映画の原作となった。映画『ジュラシック・パーク』のドロマエオサウルスの描写は、当時としては正確であったが、羽毛がないなど、いくつかの点で不正確であったことがわかっている。ジュラシック・パークIII』では、この点を改善するために、一部のドロマエオサウルスの頭部に羽毛のような構造を追加しているが、化石から判明している実際のドロマエオサウルスの羽毛の構造や分布には似ていない。

ドロマエオサウルスは、『ランド・ビフォア・タイム』の3作目から多く登場している。

質問と回答

Q: ドロマエオサウルスとは何ですか?

A:ドロマエオサウルスは鳥に似た獣脚類の恐竜で、有名なヴェロキラプトルやデイノニクスが含まれます。

Q:恐竜はいつごろ出現したのですか?

A:1億6700万年前のジュラ紀中葉に出現しました。

Q:どれくらいの大きさだったの?

A:小型から中型の羽毛肉食動物です。

Q:一般には何と呼ばれているのですか?

A:ラプトル(猛禽類)と呼ばれることが多く、これは映画「ジュラシック・パーク」で広まった呼び名です。

Q:どこに住んでいたのですか?

A: ドロマエオサウルスは世界中に分布していました。北半球と南半球の両方に生息していた。

Q:主食は何だったのですか?

A:ドロマエオサウルスは走るのが速い肉食動物で、主に肉を食べていました。

Q: いつ絶滅したのですか?

A: 白亜紀の終わり、65.5maのK/T絶滅イベントまで生存していた。

百科事典を検索する