地質時間スケールの歴史と定義 起源から現代の年代測定まで

地質時間スケールの歴史と定義 起源から現代の年代測定までを解説 ニコラウス・ステノやハットンの原理から化石層序、放射年代測定とGSSPによる時代区分をわかりやすく紹介

見て議論して編集する

-4500 —

–

-4000 —

–

-3500 —

–

-3000 —

–

-2500 —

–

-2000 —

–

-1500 —

–

-1000 —

–

-500 —

–

0 —

←

←

←

←

←

←

性的生殖

←

←

最古の動物

←

←

←

←

ポンゴラ

クライオジェニアン

アンデス

カルー

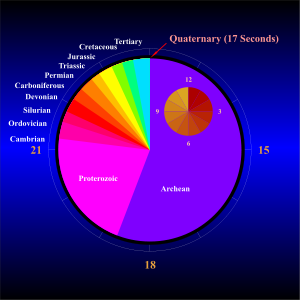

第四紀

氷河期

クリック可能

万年前

![]()

(参照:人間の年表、自然の年表)

この記事では、地質時間スケールの歴史について説明します。原則は、最初に17世紀後半にニコラウスステノによって敷設された。ステノは、岩の層(または地層)が連続して敷設され、それぞれが時間の"スライス"を表していることを主張した。

ステノは重ね合わせの原理を定式化した。これは、ある地層はその上の地層よりも古く、その下の地層よりも若いというものです。この原理は単純ですが、実際の岩石に適用するには、その歴史が複雑です。18世紀の間に、地質学者たちはそれに気づきました。

- 地層の連続は、しばしば浸食されたり、歪んだり、傾いたり、沈着後に反転したりしていた。

- 異なる地域に同時に敷設された地層は、全く異なる表情を見せることができます。

- 任意の地域の地層は、地球の長い歴史の一部に過ぎませんでした。

地球上のどこにでも適用可能な歴史的地質学の時間スケールを策定しようとする最初の本格的な試みは、18世紀後半に行われました。これらの初期の試みの中で最も影響力があったのは、アブラハム・ヴェルナーらが主導したものです。彼らは地球の地殻の岩石を4つのタイプに分けました。第一次、第二次、第三次、第四次です。それぞれのタイプの岩石は、理論によれば、地球の歴史のある期間に形成されたものである。第三紀の岩石」だけでなく、「第三紀」ということも可能でした。実際、「第三紀」(現・古新世・鮮新世)や「第四紀」(現・更新世・広新世)は、21世紀になっても地質学的な期間の名称として使われ続けています。

ヴェルナーは、すべての岩石が一つの巨大な洪水から 析出したという考えを持っていました。これはネプチューン説と呼ばれています。1785年3月から4月にかけて、ジェームズ・ハットンがエジンバラ王立協会の前で、地球の構成、溶解、復元の法則についての調査を行ったことがきっかけとなった。その中でジェームズ・ハットンは「近代地質学の創始者」と呼ばれるようになりました。ハットンは、地球の内部は高温であり、この熱が新しい岩石の生成を促進するエンジンであることを示唆しました。陸地は空気と水に浸食されて海に堆積し、熱によって堆積物が石に固まり、新しい陸地に隆起したのです。この説は、洪水説とは対照的にプルトニストと呼ばれた。

19世紀初頭、ウィリアム・スミスやジョルジュ・キュビエなどが、その化石から地層を特定する方法を開発しました。地質学者は、地球の歴史をより正確に分けることができるようになりました。2つの地層(空間的に離れていても、組成が違っていても)に同じ化石が含まれていれば、それらが同時に敷設された可能性が高いのです。1820年から1850年の間にヨーロッパの地層と化石の詳細な研究が行われ、現在でも使用されている地質学的な期間のシーケンスが作成されました。キュヴィエは、地球の地質学的特徴の多くは、多くの動物種の絶滅を引き起こした破局的な出来事によって説明できると考えました。彼のキャリアの中で、キュヴィエは、単一の大災害ではなく、いくつかの大災害があり、その結果、異なる動物相の連続をもたらしたと考えるようになりました。

イギリスの地質学者が最も活躍したのは19世紀。古代ウェールズの部族にちなんで名付けられた「カンブリア紀」(ウェールズのローマ名)、「オルドビス紀」、「シルリア紀」は、ウェールズの岩石によって定義された時代でした。デボン紀」はイギリスのデボン郡にちなんで名付けられ、「炭素層」という名前は、イギリスの地質学者が同じ地層を指す古い用語である「コール・メジャー」を単純に適応させたものです。ペルミ紀」は、スコットランドの地質学者ロデリック・マーチソンがこの地域の地層を使って定義したことから、ロシアのペルミにちなんで名付けられました。イギリスの地質学者たちは、時代を時代にグループ化し、第三紀と第四紀をエポックに細分化しました。一般的に、ピリオドは岩石が見やすい場所にちなんで名付けられました。

地質学者や古生物学者は、異なる地層や化石の相対的な位置に基づいて地質表を作成しました。彼らは、様々なプロセスの速度を研究して、時間のスケールを推定しました。また、風化、侵食、堆積、堆積物が硬い岩石になるまでの時間を推定しました。1896 年に放射能が発見され、放射性物質の年代測定による地質学的応用が始まったのは、20 世紀前半のことでした。これにより、岩石の絶対年代測定や地球年齢の発見が可能になりました。

国際層序学委員会は、地質時代の開始時期と終了時期、そして最良の例がどこにあるのかを正確に定義する作業を行っています。これらは、グローバルバウンダリ層型セクションとポイント(GSSP)と呼ばれています。

基本原理と主要な概念

地質時間スケールは、地球の歴史を理解するための枠組みです。相対年代は、地層や化石の順序から「どちらが古いか」を決める方法で、重ね合わせの原理や化石相の連続性(ファウナ相の転換)に基づきます。一方、絶対年代は放射性同位体の崩壊則などを用いて、年数(万年・百万年)で年代を求める方法です。

相対年代測定の技法(歴史的手法)

- 生層序(バイオストラティグラフィー): ウィリアム・スミスやジョルジュ・キュビエらが発展させた方法で、特徴的な化石を手がかりに地層を対応づけます。化石は「指標化石(インデックス化石)」として層序の相関に使われます。

- 可視的層序と不整合の識別: 地層の浸食や傾斜、断層などにより層の連続性が途切れることがあり、これを不整合として認識することが正しい解釈につながります(元の文の1〜3の問題点)。

- 岩相対比や層序学: 堆積環境の連続や変化(海進・海退)を解析して時間的な記録を再構築します。

絶対年代測定と放射年代学(20世紀以降の飛躍)

1896年の放射能発見以降、20世紀前半には放射年代測定が地質学に導入され、地球年齢の定量的決定が可能になりました。代表的な同位体系:

- U–Pb(ウラン–鉛): ジルコンなどの鉱物に適用され、数千万年〜数十億年の年代に強力です。地球初期の年代測定にも用いられます。

- K–Ar / Ar–Ar(カリウム–アルゴン): 火山岩や火山灰の年代測定に適し、堆積層の上下に挟まれた火山層から年代を得ることで堆積の絶対年代を与えます。

- C–14(炭素14): 近年(約5万年以内)の年代を測るために用いられ、人類史や第四紀研究に重要です。

これらの手法は互いに補完し合い、相対年代と組み合わせることで地質時間スケールをより正確に校正できます。ただし、各手法には不確かさや系統誤差があり、試料の種類や熱履歴、化学的な開放系性などを慎重に検討する必要があります。

層序の相関を補助する現代的技法

- 磁気層序(マグネトストラティグラフィー): 地層中の磁極反転記録を用いて世界的に対応づけを行う手法。

- 化学層序(ケモストラティグラフィー): 同位体比(炭素、酸素、ストロンチウムなど)の変化を記録として用いる方法で、気候変動や海洋化学の変化を反映します。

- テフロクロノロジー(火山灰層の識別): 火山灰層は広域に同一層が堆積することがあり、化学組成や鉱物組成で同定して同期化が可能です。

- シーケンス層序学: 海面変動と堆積パターンの関係から堆積環境の時間的な変化を読み取ります。

地質時代名の成立と国際的整備

19世紀に多くの地質時代の名称がイギリスやヨーロッパで定められました(例:カンブリア紀、デボン紀、ペルム紀など)。地域名に由来するものが多く、当初は地層単位の観察に基づく「相対的」な区分でした。20世紀後半以降、これらの区分は国際的に統一される方向に進み、国際層序学委員会が公式な標準化を進めています。

その中心的な仕組みが、あなたが先に触れたようにグローバルバウンダリ層型セクションとポイント(GSSP)です。GSSPは俗に「金のスパイク(golden spike)」とも呼ばれ、期間境界を示す最良の地層断面とその正確なポイントを国際的に承認します。GSSPにより、世界中の研究者が同じ基準で境界を参照できます。

重要な転換点と現代の課題

地質時間スケールの歴史は、古地理・古気候・生命史の研究と密接に結びついています。代表的な転換点としては、カンブリア爆発やペルム紀末の大絶滅、白亜紀末の恐竜絶滅(K–Pg境界)などがあります。こうした出来事は、層序や年代測定の基準点にもなります。

一方で現代の課題もあります。例えば:

- 古い堆積岩(特に前カンブリア)では化石が乏しく、層序の相関やGSSP設定が難しい。

- 放射年代測定でも、試料の変質や二次的混入が誤差を生む場合がある。

- 地球規模の気候・生態変動を高精度で比較するためには、多様な層序学的・年代学的手法の統合が不可欠である。

まとめ — 起源から現代へ

地質時間スケールは、ニコラウス・ステノの重ね合わせの原理に始まり、ハットンやヴェルナーらの議論、スミスやキュビエの化石層序法、そして20世紀の放射年代学による絶対年代の導入を経て、今日の国際基準(GSSP)へと発展してきました。現代の地質学は、相対年代と絶対年代、および多様な層序学的手法を組み合わせることで、地球と生命の長い歴史を精密に再構築しています。

さらなる読み物や具体的な境界点、各時代の詳細については、国際層序学委員会や最新の地質学教科書・専門論文を参照してください。地質時間スケールは研究の進展とともに微調整され続ける、生きた枠組みです。

地球の歴史を24時間にマッピング

質問と回答

Q:地質学的時間スケールとは何ですか?

A: 地質学的時間軸は、地球の岩石や化石の歴史を測定し、分類するために使用されるシステムです。地層や化石の相対的な位置関係から、地球の歴史を時代、年代、エポックに区分しています。

Q: 地質年代測定法の原理を最初に提唱したのは誰ですか?

A:17世紀後半にニコラウス・ステノが初めて地質年代測定法を提唱しました。ステノは、岩石層(地層)は連続して形成され、その一つひとつが時間の「切れ端」であると主張しました。また、「ステンノの重ね合わせの原理」と呼ばれる、ある地層はその上の地層より古く、下の地層より若いとする説を打ち出しました。

Q:アブラハム・ウェルナーは岩石についてどのような理論を提唱したのですか?

A: アブラハム・ウェルナーは、すべての岩石は一回の大洪水でできたとする説を提唱しました。

Q: 陸地がどのように形成されるかについて、別の考えを導入したのは誰ですか?

A: ジェームス・ハットンは、1785年にエディンバラ王立協会で発表した「地球論、あるいは地球上の陸地の構成、溶解、復元において観察される法則の調査」によって、陸地の形成方法に関する別の考えを紹介した。彼のプルトン説は、陸地は空気と水に浸食され、海中に層として堆積し、その後、熱によって堆積物が石に固められ、新しい陸地へと隆起することを示唆しています。

Q: ウィリアム・スミスは、地層を識別するためにどのような技術を開発したのでしょうか?

A: ウィリアム・スミスは、化石を含む地層を識別する技術を開発しました。地層の配列を調べることで、地球の歴史の中で特定の出来事がいつ起こったかを特定できることに気づいたのです。

Q: 放射性物質による年代測定は、地質学的な理解を深めるためにどのように役立ったのでしょうか?

A: 放射性物質年代測定法は、岩石の絶対年代を測定することで、地球史の中で酸素がいつ出現したか、有性生殖がいつ起こったかなどをより正確に推定できるようになり、地質学的な理解を深めるのに役立ったのです。

百科事典を検索する