ヨハネによる福音書とは 概要・著者・7つのしるしとヨハネ3章16節の解説

ヨハネによる福音書の概要と著者論、七つのしるしの解説、ヨハネ3章16節の深い意味と文化的影響をわかりやすく紹介

ヨハネによる福音書は、聖書の一冊で、新約聖書の冒頭に並ぶ4つの福音書のうちの一つです。4つの福音書はいずれもイエス様の生涯と活動を伝えますが、ヨハネによる福音書は、マタイ・マルコ・ルカ(共観福音書、いわゆる「シノプティック」)とは異なる視点と神学を持ち、しばしば高いキリスト論(イエスの神性を強調する立場)で特徴づけられます。

著者・成立・目的

伝統的には、この福音書はゼベデの息子である使徒ヨハネだと考えられれてきました。ヨハネはイエスの十二使徒のひとりで、福音書本文中には「イエスが愛した弟子」という表現が出てきます。伝承では長命で、晩年にパトモス島へ流された者(黙示録の著者)と結び付けられることもありますが、学者の間ではヨハネ福音書、ヨハネの手紙、そして黙示録の著者が同一人物かどうかについて意見が分かれています。

成立時期はおおむね紀元90〜100年頃、著者の活動拠点はエフェソス(小アジア)であったとする説が多いですが、文体や神学的特徴から複数の編集や伝承を経た可能性が指摘されています。福音書自身が示す目的は明確で、最後の部分にある言葉がその意図を示しています(ヨハネ20:31)。つまり、この書は「イエスがメシアであり神の子であることを信じ、その信仰によってイエスの名によっていのちを得るため」に書かれた、という説明です(TNIV; ヨハネ20:31)。

構成と主要テーマ

ヨハネ福音書はおおむね次のような構成で読まれます。

- 導入(プロローグ、1:1-18)— 「ことば」(ギリシア語ロゴス)の宣言と受肉(ことばが肉となった)

- しるしの書(1:19–12:50)— イエスによる奇跡(しるし)と公開的な宣教

- 栄光の書(13–20)— 最後の晩餐、十字架、復活に関する内的な語りと神学的解釈

- 尾章(21章)— 補遺的な章で伝承や使徒職に関する言及がある

主要テーマには、光と闇、真理と偽り、命(永遠のいのち)と死、信仰と不信、愛と父子関係(神とイエス、そして信者)などがあり、象徴的・対比的な言語が随所に用いられます。ヨハネはイエスを「ことば(ロゴス)」として描き、神の自己啓示としてのイエスの到来を強調します。

七つの「しるし」

ヨハネ福音書では、イエスの行った出来事のうち特に重要とみなされる「しるし」が7つ取り上げられ、これらはイエスの権威と神性を示すしるしとして提示されます。伝統的に挙げられる7つは次の通りです。

- カナでの水をぶどう酒に変える(2章)

- 王のしもべ(百人隊長)の息子のいやし(4章)

- 38年間寝たきりの者のいやし(ベタニア池、5章)

- 五千人の給食(6章)

- 荒れ海を歩く(6章)

- 生まれつきの盲人のいやし(9章)

- ラザロの復活(11章)

とりわけラザロの復活は、イエス自身の死と復活を予告し、福音書全体の転換点(十字架へ向かう決定的な出来事)となります。

「私は(I AM)」宣言

ヨハネにはイエスが語る「私は〜である」宣言が7つ含まれ、これらはイエスの自己理解と救いの比喩的表現を示します。代表的な7つは次のとおりです。

- 私は命のパンである(6:35)

- 私は世の光である(8:12)

- 私は羊の門である(10:7/門)

- 私は良い羊飼いである(10:11)

- 私はよみがえりであり命である(11:25)

- 私は道であり、真理であり、命である(14:6)

- 私はまことのぶどうの木である(15:1)

これらの宣言は、イエスが人々の必要(食べ物、光、保護、命、関係)に応える存在であることを象徴的に示しています。

言語と神学的特徴

ヨハネはギリシア語で書かれており、簡潔で象徴的な語彙(例えば「光」「命」「真理」「信じる」など)を反復して用いることで神学的メッセージを強調します。ユダヤの祭りや儀礼的文脈を利用して、イエスを旧約の約束の成就として描写する点も特徴です。物語の語り口は、しばしば会話や徴候(しるし)を通して深い神学的解釈を促す作りになっています。

ヨハネ3章の「生まれ変わる(再生)」とヨハネ3:16の解説

ヨハネ3章では、パリサイ人のニコデモが夜にイエスを訪ねる場面があり、イエスは「新たに生まれる(生まれ変わる)」ことの必要性を語ります。この「生まれ変わる(ギリシア語では再生の意)」という表現は、個人の霊的な変革を示し、のちに宗教的・社会的文脈で広く引用されるようになりました(例として、元ニクソン大統領の弁護士で刑務所経験の後に改心した宣教者となったチャック・コルソンの著書のタイトルにも使われています)。

ヨハネ3:16はおそらく新約聖書全体で最も有名な節の一つです。日本語では一般に次のように訳されます(意訳):「神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、滅びることなく、永遠の命を得るためである。」この節は、神の愛の深さ、イエスの唯一性、信仰による救い(永遠の命)を簡潔に示しています。文脈としては、ニコデモとのやり取りの中で、信仰と再生の必要性を説明するために置かれています。

文化的にもこの節は広く知られており、例えばアメリカンフットボール選手のティム・テボウが試合で顔に「ヨハネ3:16」と書いたことをきっかけに、インターネットで多くの人がこの聖句を検索しました。こうした事例は、ヨハネ3:16が宗教的な意味を超えて広く参照されることを示しています。

大衆文化の中で

先述のように「生まれ変わった」というフレーズやヨハネ3:16は、個人の劇的な人生変化や信仰体験を表す言葉として大衆文化にも浸透しています。著作や公的行為、スポーツの場面などで引用されることが多く、宗教的メッセージが社会的文脈で議論される際の参照点になっています。

研究上の論点と受容

学問的には、ヨハネ福音書は他の福音書と比べて異なる伝承路線や神学的発展を反映していると考えられます。歴史的記述と神学的解釈の交錯、複数の編集層、ユダヤ教との関係、初期キリスト教コミュニティの状況などが研究テーマです。一方で、信仰共同体にとってはイエスの意味を深く示す重要な著作であり、礼拝・説教・個人的黙想の中心的テキストでもあります。

まとめると、ヨハネによる福音書は、イエスの神性と救いの意味を象徴的・神学的に描き出す書であり、七つのしるしや「私は」宣言などを通して、信じる者に永遠の命が与えられるというメッセージを伝えています。

.jpg)

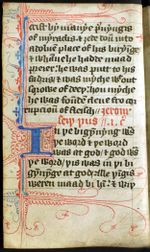

ラブラ福音書の聖ヨハネのシリア語版。

福音書の英訳の中で最も古いものの一つで、1300年代に作られたものです。ジョン・ウィクリフによって翻訳されました。ヨハネの福音書は、「I」という大きな文字があるところから始まる。それは、"inþe bigynnyng was/þe word &þe word/was at god/& god was/þe word."と読む。

関連ページ

| · v · t · e | |

| の書籍 | |

| 公式リスト | |

| その他の事業部 | |

| 翻訳 | |

| 原稿 | |

| も参照してください。 | 著作権 - エスドラ - 研究 - ヒッポ会議 - テキスト批判 |

| 聖書関連のページをすべて見る | |

| · v · t · e 新約聖書の人々 |

| アルファエウス - アンナ - アンナス - バラバ - バルティマエウス - 盲人ベトサイダ - カイアファ - クレオパ - 悪魔 - ディスマス - エリザベス - ガブリエル - ゲスタス - ヤイレウスの娘 - ヨアヒム - ヨアンナ - 洗礼者ヨハネ - ヨセフ - アリマテヤのヨセフ - ヨゼス - ラザロ - レギオン - ロンギヌス - ルカ - マルカス - マルコ - マルタ- マグダラのマリア - ヤコブの母マリア - イエスの母マリア - ベタニのマリア - クロパスのマリア - ナインの未亡人の息子 - ナタナエル - ニコデモ - サロメ - シメオン - キレネのシモン - レパーのシモン - スザンナ - テオフィロス - ザアカイ - ゼカリヤ |

| 使徒たち |

| アガブス - アナニヤス(ジュダアイ) - アナニヤス(ダマスカス) - アポロス - アキラ - アリストアルカス - バル・ヘソ - バルナバ - コルネリウス - デメトリウス - ディオニュシウス - ドルカス - ユティカス - ガマリエル - 正義のヤコブ - ジェイソン - ヨセフ・バルサバ - ガリラヤのユダ - ルシウス - ルカ - リディア - マナヘン - (ヨハネ)マルコ - Jのマリアの母 - ニコラス - パウロ - フィリポ - プリシラ - プブリヤ - サフィラ - スセバ - 七人の修道士 - シラス/シルヴァヌス - シモン/シルヴァヌス - エルサレムのシメオンマルコ - ニコラス - パウロ - フィリポ - プリシラ - プブリウス - サフィラ - スセバ - 七人の修道士 - シラス/シルヴァヌス - エルサレムのシメオン - 呪術師シモン - ソパテル - ステファン - テューダス - テモテ - タイタス - トロフィムス - ティキカス |

| ローマの役人 |

| 福音書アレタス4世 - コルネリウス - ヘロデ・アンティパス - ヘロデ・アルケラウス - ヘロデ・フィリポ2世 - ヘロデ大王 - ロンギヌス - リサニアス - ポンティウス・ピラト - ピラトの妻 - キリニウス - サロメ - ティベリウス |

| 黙示録 |

| アンティパス - 四人の馬 - アポリオン - 二人の証人 - 女 - 獣 - 三人の天使 - バビロンの娼婦 - 天使ミカエル |

| · v · t · e キリスト教に関するシリーズの一部 | ||

| 聖母の誕生 - 十字架 - 復活 - イースター |

| |

| 基礎研究 | ||

| トピックス | 説教 - 祈り - エキュメニズム - ムーブメント - 音楽 - 典礼 - カレンダー - シンボル - 芸術 - 批評 |

- ↑ Burkett 2002, p. 214.

- ↑ Witherington 2004, p. 83.

質問と回答

Q:ヨハネによる福音書とは何ですか?

A:ヨハネによる福音書とは、聖書の一冊で、新約聖書の最初にある4つの「福音書」のうちの1つです。イエスの生涯が書かれています。

Q:ヨハネによる福音書は誰が書いたのですか?

A: 使徒ヨハネが書いたと考えられています。彼はおそらくイエスの十二使徒の中で一番若い使徒でした。彼はまた、「ヨハネの黙示録」と呼ばれる新約聖書の最後の書物を書きました。

Q:ヨハネの福音書は他の福音書とどう違うのですか?

A:ヨハネによる福音書は、他の福音書に見られるイエスの生涯に関する物語を多く含んでいます。それは、イエスが神の一部であり、人類がその声を聞き、真の神の子となる力を持つために人類の間に住まわれるようになったことを示唆するものです。

Q:ヨハネの福音書に見られるパターンとは何ですか?

A: ラザロが死からよみがえる(これはイエスの復活を予期している)までの7つの「しるし」と、トマスがイエスは自分の主であり神であると言うまでの7つの「私はいる」という言葉と話し合いがあるのです。

Q: 手紙、福音書、啓示を書いた3人のヨハネがすべて同一人物であることは確かなのでしょうか?

A: この三人のヨハネが本当に一人の人物であるかどうかについては、意見が分かれています。

百科事典を検索する